Возникновение в Моздоке Собора Успения Пресвятой Богородицы связано с Иверской иконой Божьей Матери, подаренной осетинам в конце XII века грузинской царицей Тамарой. Реликвия хранилась в Куртатинском ущелье в селении Майрамыкау и обладала уникальными свойствами: исцелять больных людей. В связи с этим она стала знаменитой не только в Осетии, но и за её пределами. К святыне на исцеление приходили больные люди, исповедовавшие как православие, так и другие верования.

Святитель Игнатий в очерке «Записка о чудотворной иконе Иверской Божией Матери в Моздокской Успенской церкви» написал так: «Осетины признают икону своею собственностью, питают к ней пламенную привязанность... Икона славна в горах. На поклонение ей стекается множество горцев-магометан. Армяне григорианского исповедания чествуют икону наравне с православными. Икона совершает множество исцелений, под нею на шнуре висят многочисленные серебряные изображения членов человеческого тела, привешенные получившими исцеления. Многие магометане, поражаемые чудесами, совершающимися при иконе, принимают христианство. Весьма многие магометане, по той же причине, питая доверенность к иконе, питают доверенность и к христианству. Икона – апостол. Точно! Чудотворная икона Божией Матери совершает в здешнем крае служение апостола, споспешествуя христианству и свидетельствуя оное знамениями».

Возможно, именно по этой причине святилища в честь Богородицы (осет. – Мады Майрам) находились почти в каждом осетинском селении. К таким святилищам приходили молодые женщины, совершая ритуальные действия и прося у высших сил потомство мужского пола.

Появление Иверской иконы Божьей Матери в Моздоке связано с куртатинцами из Майрамыкау, переселявшимися на новое место жительства в 1793 году в канун праздника Преполовения. По дороге они остановились в предместье Моздока в осетинском поселке, решив в нём заночевать. Ночью икона начала светиться, а поутру путники не смогли продолжить путь, так как волы, которые везли реликвию, отказались двигаться с места. Когда один из куртатинцев рассказал, что ночью ему явилась Богородица, приказав оставить икону на месте ночлега, решено было так и поступить. Весть об этом дошла до викария Моздокского и Маджарского викариатства Астраханской епархии Гаия, который с крестным ходом перенёс святыню в моздокский собор. Но Богородица чудесным образом и его известила о том, что Иверская икона должна пребывать на том самом месте, на котором её оставили куртатинцы. Архипастырь Гаий был вынужден вернуть реликвию обратно и соорудить на том месте деревянную часовню.

В 1796-1797 годах на месте часовни был построен небольшой деревянный храм во имя Успения Пресвятой Богородицы. При нём вскоре по указу Императрицы Екатерины II открыли женский монастырь, просуществовавший до 16 октября 1799 года. После его закрытия монастырские строения постепенно разрушились. Несмотря на это, верующие со всей Терской области продолжали в большом количестве идти на поклон к чудодейственной иконе Божьей Матери. Принимая это во внимание, 9 марта 1862 года Император Александр II повелел возвести в Моздоке подобающий реликвии величественный каменный храм.

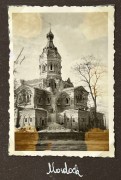

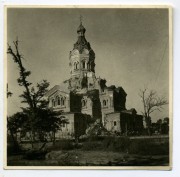

Сбор средств занял 14 с половиной лет. А само строительство Успенского собора началось возле старой деревянной церкви 5 сентября 1877 года и продолжалось около 17 лет. К тому времени осетинский посёлок сросся с Моздоком, и новый храм, освящённый 10 мая 1894 года, оказался в черте города на Красной площади. Пятикупольный крестообразный собор, построенный на пожертвования и церковные средства, был выполнен в русско-византийском стиле и стал самым большим в Терской области.

После Октябрьской революции 1917 года Успенский собор начал приходить в упадок, а во время Великой Отечественной войны сильно пострадал от немецко-фашистских оккупантов. В 1942 году после одной из бомбардировок четыре малых купола и сводчатые перекрытия над галереей вокруг собора были полностью разрушены. Кроме того, во время оккупации из храма бесследно исчезла чудодейственная Иверская икона Божьей Матери. Когда немецко-фашистские захватчики были изгнаны из Моздока, здание собора, к сожалению, восстанавливать не стали. А в июле 1958 года решением исполкома Моздокского горсовета остатки когда-то величественного храма были полностью снесены. Так погиб бесценный памятник архитектуры. Позднее на его месте построили здание райкома.

Сергей Алагаты. http://terskievedomosti.ru/articles/uspenskiii-sobor-mozdoka-9802

Комментарии и обсуждение

В 1913 г. священник С. Быстров обращал внимание, что Моздокская икона Божией Матери, имеющая за собой 700-летнюю историю, представляет самобытную кавказскую святыню, ничего общего не имеющую с Иверской Афонской или Московской.

«Хотя в сказании и говорится, что образ писан по образцу Иверской чудотворной иконы Божией Матери, но это не совсем правильно. На последней вверху, по сторонам Богоматерного венца, в углах изображены два архангела: Гавриил и Михаил, а на двух боковых полях двенадцать апостолов, по шести на каждой стороне. На правой ланите лица Б.М. виден след от раны (сказание об иконе Божией Матери Иверской-портаитиссы). В бытность свою в г. Моздоке я и о. диакон Сергий Кукушкин, промывавший снятую серебряную ризу с Моздокской чудотворной иконы Божией Матери, тщательно осматривали самую живопись и ничего подобного там не нашли. Даже короны, которая вычеканена на серебряной ризе, на подлиннике не оказалось. Так как с того времени прошло уже около 7 лет, то, не доверяя своей памяти, для проверки я запросил бывшего сослуживца, о. диакона Моздокского Успенского собора Иоанна Павильонова, и он ответил то же самое, прислав в доказательство фотографический снимок без ризы, который там имеется теперь для продажи. Очевидно, таким образом, художник писал лик Моздокской иконы Богоматери по вдохновению. Иверской же она вполне самостоятельно называется потому, что свое происхождение получила в Иверии, т. е. Грузии и имеет грузинские надписи…

Правильно ли, в самом деле, стоя пред родной своей Кавказской Святыней, читать, например: «радуйся, освятившая Афон своим пришествием, радуйся, в жребий себе гору сию избравшая''..., когда эта Святыня на Афоне никогда не была и местом своего пребывания избрала г. Моздок, упоминать о вдовице Никейской, Евфимии, Торникии, Гаврииле и др., когда все они жили более, чем на 300 лет раньше появления чудотворного Моздокского образа Богоматери и никакого участия в истории его принимать, конечно, не могли».

С. Быстров призывает причт Успенского собора принять на себя инициативу на составление отдельной в честь образа службы. Увы, история сотворила совсем другую судьбу кавказской святыне.

Источник: Священник С. Быстров. Забытая святыня. Владикавказские епархиальные ведомости, 1913 г. № 1-2 с. 16-18