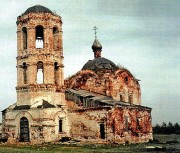

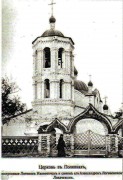

Полянки. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Покровская церковь

Церковь. Действует.

Престолы: Покрова Пресвятой Богородицы, Феодора Студита, Николая Чудотворца

Архитектурные стили: Барокко, Нарышкинский

Год постройки: 1778.

Епархия: Татарстанская митрополия. Чистопольская и Нижнекамская епархия

Адрес: Республика Татарстан, Спасский район, село Полянки, улица Волжская, д. 2

Координаты: 54.824718, 48.986695

Проезд: Из Казани по автодороге Р-239 Казань - Оренбург. На развязке после моста через Каму (недоезжая села Алексеевское) повернуть направо на автодорогу Р-240 (на Самару), через 5,5 км на перекрестке после села Мокрые Курнали повернуть по главной дороге налево на Самару, Базарные Матаки. Через 19 км поверн ... нажмите чтобы увидеть полное описание проезда Из Казани по автодороге Р-239 Казань - Оренбург. На развязке после моста через Каму (недоезжая села Алексеевское) повернуть направо на автодорогу Р-240 (на Самару), через 5,5 км на перекрестке после села Мокрые Курнали повернуть по главной дороге налево на Самару, Базарные Матаки. Через 19 км повернуть направо по указателю "Болгар, Ульяновск, Димитровоград". Через 39 км на Т-образном перекрестке направо, еще через 30 км налево на Т-образном перекрестке рядом с городом Болгар (он направо). Через 3,5 км перед селом Три Озера направо по указателю "Балымеры, Полянки". Через 13 км повернуть направо вслед за поворотом асфальтовой дороги в село Полянки. Через 1 км в на Т-образном перекрестке в середине села Полянки повернуть налево, через 550 метров, где кончается асфальт, направо. Еще через 250 метров направо, на грунтовую дорогу, идущую параллельно берегу Волги, недалеко от него. Через 200 метров церковь будет слева, на самом берегу.

Престолы: Покрова Пресвятой Богородицы, Феодора Студита, Николая Чудотворца

Архитектурные стили: Барокко, Нарышкинский

Год постройки: 1778.

Епархия: Татарстанская митрополия. Чистопольская и Нижнекамская епархия

Адрес: Республика Татарстан, Спасский район, село Полянки, улица Волжская, д. 2

Координаты: 54.824718, 48.986695

Проезд: Из Казани по автодороге Р-239 Казань - Оренбург. На развязке после моста через Каму (недоезжая села Алексеевское) повернуть направо на автодорогу Р-240 (на Самару), через 5,5 км на перекрестке после села Мокрые Курнали повернуть по главной дороге налево на Самару, Базарные Матаки. Через 19 км поверн ... нажмите чтобы увидеть полное описание проезда Из Казани по автодороге Р-239 Казань - Оренбург. На развязке после моста через Каму (недоезжая села Алексеевское) повернуть направо на автодорогу Р-240 (на Самару), через 5,5 км на перекрестке после села Мокрые Курнали повернуть по главной дороге налево на Самару, Базарные Матаки. Через 19 км повернуть направо по указателю "Болгар, Ульяновск, Димитровоград". Через 39 км на Т-образном перекрестке направо, еще через 30 км налево на Т-образном перекрестке рядом с городом Болгар (он направо). Через 3,5 км перед селом Три Озера направо по указателю "Балымеры, Полянки". Через 13 км повернуть направо вслед за поворотом асфальтовой дороги в село Полянки. Через 1 км в на Т-образном перекрестке в середине села Полянки повернуть налево, через 550 метров, где кончается асфальт, направо. Еще через 250 метров направо, на грунтовую дорогу, идущую параллельно берегу Волги, недалеко от него. Через 200 метров церковь будет слева, на самом берегу.

Карта и ближайшие объекты

Статьи

Поделитесь своей информацией. Не забывайте указать источник ваших данных. Зарегистрируйтесь, если вы не хотите чтобы ваш комментарий остался анонимным.

Комментарии и обсуждение

Церковь каменная, построена в 1778 г. на средства помещика Лонгина Лихачева, теплая, трехпрестольная: главный престол в честь Покрова Божией Матери, правый во имя свт. Николая Чудотворца, левый во имя прп. Феодора Студита. После 1917 г. церковь закрыта. В 2000 г. освящена священническим чином. С этого времени в ней совершаются богослужения.

С сайта Татарстанской митрополии РПЦ МП.

Кирпичный храм с приделом во имя Святителя и Чудотворца Николая сооружен в 1778 г. Придел во имя Преподобного Федора Студита пристроен в 1893 г. Церковь перестроена по проекту казанского архитектора И.Н.Колмыкова. Церковь возведена на средства помещика Лонгина Ивановича Лихачева, а придел на деньги прихожан.

Из книги «Республика Татарстан: Православные памятники (середина XVI — начало XX веков)» — Казань: Издательство «Фест», 1998.