Киккский монастырь, крупнейший на Кипре, ставропигиальный, мужской, действующий, необщежительный; расположен в западной части горного массива Троодос, на склоне горы Киккос на высоте 1,2 тыс. м. Происхождение названия К. м. точно неизвестно. Древнейший источник по истории К. м. - «Сказание о трех иконах, написанных апостолом Лукой, где находится каждая из них, и иконе Богородицы, называемой Киккской, которая находится на Кипре», записанное в 1422 г. со слов 125-летнего киккского иеромонаха Григория. В нем говорится, что гора, на которой была основана эта обитель, первоначально называлась Коккос, а впоследствии была переименована в Киккос. Греческое слово κиκκος помимо основного значения «зернышко» имело и ряд других, в том числе так назывался низкорослый кошенильный дуб, произраставший в этой местности. Другое предание зафиксировано в «Странствиях по святым местам Востока» В. Г. Григоровича-Барского, посещавшего К. м. в 1727 и 1735 гг. Эта легенда связывает название К. м. с пением вещей птицы «кик-ку, кик-ку», сопровождавшей привезенную на остров икону, пока ее несли к обители.

История монастыря

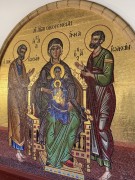

Обитель была создана в 90-х гг. XI в., после того как преподобный Исаия, живший отшельником на горе Коккос, исцелил дочь императора Алексея I Комнина (1081-1118) и попросил в награду хранившуюся в царском дворце икону Божией Матери, написанную апостолом Лукой. Об отшельнике император узнал благодаря приехавшему с Кипра полководцу Мануилу Вутомиту. По указанию Алексея I наместник Кипра дука Георгий передал преподобному Исаии средства для основания монастыря во имя Пресвятой Богородицы и селения Перистерона, Мил и Миликурий. Кроме того, дука Георгий подарил К. м. построенный им храм великомученика Георгия Победоносца в с. Пентайя с полями и водяной мельницей. В «Сказании...» говорится, что вместе с иконой на Кипр прибыл назначенный императором игумен. Его имя не указано. Древнейшее письменное свидетельство о К. м. относится к 1135/36 г.- запись в кодексе Paris. gr. 625 о приобретении этой книги киккским игуменом Давидом.

После латинского завоевания Кипра Перистерона, Мил и Миликурий были отняты у К. м., однако франки оставили монахам поля и 10 крестьян для монастырских работ. К. м. пережил 4 пожара (1365, 1542, 1751 и 1813), которые уничтожили все строения, реликвии, древние рукописи и документы (в том числе хрисовул Алексея I и Типикон преподобного Исаии), однако икона чудом уцелела. В 1365 г. К. м. был восстановлен кипрским королем Петром I Лузиньяном и его женой Элеонорой Арагонской. Жители Мирианфусы вызвались добровольно помогать в строительстве монастыря. В это время К. м. возглавляли иеромонах Лука и монах Симеон.

Неизвестный по имени ктитор передал в качестве подворья К. м. обитель Преображения Господня, называемую Пианий (Пьянион, Πι?νιον), с кельями, деревьями и виноградником, а в 1411/12 г. кипрская королева Гельвиза Брауншвейгская распорядилась ежегодно выдавать этому подворью и главному монастырю 3 номизмы, вино и пшеницу. Сведения о К. м. в XV в. крайне скудны. В 1472 г. монах Симеон Киккот переписал Псалтирь, в колофоне которой К. м. назван лаврой. Скрипторий действовал в К. м. и в более позднее время, известны имена писцов иеромонахов Акакия (середина XVI в.), Иоанникия (1680, 1693), Герасима (1693), Софрония (1695, 1696, 1706), Христодула (1706), Нафанаила (1791), Евфимия (1798) и других. Рукописи, созданные киккскими писцами, помимо К. м. хранятся в Национальной библиотекеке Франции в Париже, в Патриаршей библиотекеке в Иерусалиме и других.

В венецианских реестрах 1517-1521 гг. содержатся сведения, что ежегодный доход К. м. составлял 300 дукатов. После пожара 1542 г. игумен Симеон отстроил монастырь из камня. За денежной помощью он обращался даже в Венецию. По всей видимости, игумен Симеон является одним лицом с Симеоном Ангелом, о котором в записи в хранящемся в К. м. Номоканоне Мануила Малакса говорится, что он стремился стать архиепископом Кипра. Вероятно, Симеон Ангел состоял в родстве с капитаном Иоанном Ангелом, возглавлявшим во время османского завоевания сельское ополчение. В 1553 г. в К. м. подвизалось 30 иноков, владения обители были незначительны: подворья великомученика Георгия Победоносца в Пентайе и святителя Николая Чудотворца на мысе Акамас, в разных селениях в долине Солея монастырю принадлежали виноградники, мельница и сдаваемое в аренду стадо. К. м. не обладал значительными источниками рабочей силы (париками или франкоматами), поскольку не владел деревнями.

В 70-х гг. XVI в. игумен Григорий выкупил владения К. м. за 127 тыс. аспр (притом, что за все владения Кипрской Православной Церкви (КПЦ) было выплачено османским властям 700 тыс. аспр. Игумен Григорий, возвратив в собственность монастыря прежние владения, начал активно приобретать новые.

В 1609 г. игумен К. м. Леонтий подписал вместе с епископом Солийским и Киринийским Иеремией воззвание к испанскому королю Филиппу III об освобождении Кипра от турок. Деятельный Кипрский архиепископ Никифор (1641-1674) до своего избрания на кафедру был игуменом К. м. В 1638 г. он восстановил древний Иереев монастырь (Агия-Мони) и сделал его подворьем К. м. В 1672 г., во время поездки архиепископа Никифора в Константинополь, были утверждены привилегии К. м. и его ставропигиальный статус, полученный от императора Алексея I. К. м. подчинялся непосредственно Константинопольскому патриарху, а не Кипрскому архиепископу. Сигиллий 1672 г. был подписан Константинопольским патриархом Дионисием IV, Антиохийским патриархом Неофитом и Иерусалимским патриархом Досифеем II. Впоследствии ставропигиальный статус К. м. неоднократно подтверждался. По сведениям путешественника П. Рико, в 1678/79 г. в К. м. проживало 200 иноков. В 1683 г. голландец Корнелиус де Брёйн сообщает о 400 насельниках К. м. и о том, что некоторых монахов посылали с поручениями в Россию и в другие страны.

В 1699 г. К. м. посетил Александрийский патриарх Герасим II, который пожелал увидеть лик Киккской иконы Божией Матери. Он дерзнул поднять пелену над иконой и был поражен божественной силой. Лишь раскаявшись и испросив прощение у Пресвятой Богородицы, патриарх получил исцеление, что и было засвидетельствовано в его грамоте.

Расцвет монастыря начался с XVIII в. В 1713 г. К. м. приобрел у Кипрского архиепископа Иакова II за 1500 гроссов обитель архангела Михаила (Архангелу монпстырь) в Лакатамии и она стала монастырским подворьем. Григорович-Барский, гостивший в К. м. в 1727 и 1735 гг., называет его первым среди кипрских обителей «славою и честию, и богатством». Если в 1727 г. обитель «процветает и иноци всякое доволство имуть» и «нужди и дани великой от агарян не имат», то в 1735 г. он отмечает, что «паче всех искушений Агарянских и пакостей претерпевают, обаче помощию Пресвятия Богородицы вся побеждают». В 30-х гг. XVIII в. К. м. находился в тяжелом экономическом положении и был обременен большим долгом. По Кипру совершались крестные ходы с чудотворной иконой для сбора средств. Посланные за милостыней в Александрию, Смирну, Ларису, Этолию, на острова Родос, Кос и Эвбея монахи собрали значительную сумму денег.

В 1727 и 1735 гг. Григорович-Барский упоминает более 100 монахов, из которых 20 жили в самом монастыре, а остальные на подворьях, «трудящеся... в земледелии и древосаждении, и в пасении овец и козлищ». По словам автора, насельники К. м. были добродетельными, смиренными, благоговейными и радушно принимали странников. В 1738 г. Р. Покок писал, что в обители проживало 70 монахов.

В середине XVIII в. К. м. установил тесные связи с Дунайскими княжествами. В 1748 г. молдавский господарь Константин Маврокордат пожаловал К. м. хрисовул, согласно которому обитель ежегодно получала денежную помощь в размере 50 гроссов. Такую же сумму назначил выплачивать К. м. в 1749 г. господарь Валахии Григоре II Гика. Эти документы были подтверждены в 1750 г. молдавским господарем Константином Раковицэ, а в 1754 г. Матеем Гикой и его сыновьями Григоре, Георге и Николае.

С 40-х гг. XVIII в. с К. м. сотрудничал Ефрем Афинянин (впоследствии Ефрем II, патриарх Иерусалимский), который преподавал в монастырской школе, составил устав монастыря (утвержден 8 сентября 1746) и написал сочинение «Описание честного и царского Киккского монастыря» (Венеция, 1751). В 1747 г. в братство К. м. вступил протопсалт и автор духовной музыки иеромонах Хрисанф (с 1763 митрополит Киринийский).

В ноябре 1751 г. К. м. серьезно пострадал от пожара. Киккская икона Божией Матери была перенесена сначала в монастырь Иереев, а затем в монастырское владение Василики, расположенное недалеко от К. м. Несмотря на ущерб, нанесенный пожаром, турки обложили монастырь в этот год налогом в 20 талантов, но после вмешательства архиепископа снизили сумму до 5. Эконом Парфений (около 1734-1759), начавший за несколько лет до пожара расширение собора, восстановил в 1755 г. храм и другие монастырские строения. В 1759 г. Парфений был избран игуменом и много сделал для процветания обители. Сохранились написанные им музыкальные произведения. Кроме того, в двух музыкальных рукописях XVIII в. содержатся композиции другого насельника К. м.- иеромонаха Сильвестра. Ученик Ефрема Афинянина иеромонах Софроний Киккот (середина XVIII в.) известен как гимнограф и мелург. Дополненное издание «Описания... Киккского монастыря» (Венеция, 1782) было подготовлено другим его учеником, Серафимом Писсидийцем, который является основателем книгоиздательства на караманлидике (турецком диалекте христиан М. Азии).

Активную экономическую деятельность игумена Парфения († 1776) продолжил его племянник, игумен Мелетий III (Мавроматис или Ксенос) (1776-1811). В 1787 г. он пригласил работать в К. м. знаменитого критского живописца Иоанниса Корнароса. При игумене Мелетии на средства К. м. в Венеции продолжалось книгоиздание на греческом языке и караманлидике. Ученый архимандрит Киприан (Куриокуритис) подарил К. м. свою личную библиотекуку.

В 1781 г., во время поездки архимандрита Иоакима в Грузию для сбора пожертвований, царь Имерети Соломон I пообещал предоставить К. м. в качестве подворья монастырь Вардзиа с принадлежащими ему владениями. Это обещание было выполнено через несколько лет его преемником Давидом II. В XIX в. подворье приобрело во владение селение Акети и несколько лавок в Тбилиси. В 1873 г. недвижимое имущество греческих монастырей (в том числе К. м.) в Бессарабии и на Кавказе было конфисковано государством, но частично было возвращено в 1881-1883 гг. В начале ХХ в. К. м. решил продать собственность в Грузии, для чего в 1913 г. туда прибыл игумен Клеопа. Оставшееся непроданным имущество было национализировано после Октябрьской революции 1917 г.

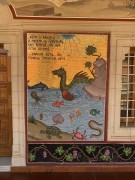

В 1783 г. игумен Мелетий был членом делегации кипрского духовенства в Константинополь с жалобой на наместника острова Хаджи Баки, который значительно увеличил налогообложение. Игумен Мелетий утвердил в качестве эмблемы монастыря пчелу, которая, по местному преданию, помогла основателю К. м. преподобному Исаии отличить подлинную Киккскую икону Божией Матери от копии.

Пожар 7 июля 1813 г. уничтожил все строения К. м., кроме соборного храма. Киккская икона на 3 года была перенесена на подворье Архангелу. В восстановлении монастыря оказал помощь архиепископ Киприан. В 1814 г. значительную сумму (1 тыс. гроссов) пожертвовала К. м. Домна Смаранда, дочь валашского господаря Николае Маврокордата и жена молдавского господаря Скарлата Каллимаки. В 1815 г., по свидетельству У. Тёрнера, строительные работы были в разгаре, из монашеской общины в 200 человек только 60 проживали в К. м., остальные - на подворьях. В 1815 г. Константинопольский патриарх Кирилл VI подтвердил древние привилегии К. м. В 1817 г. в монастыре были завершены восстановительные работы.

В последние десятилетия османского периода К. м. выделял значительные суммы на нужды образования: в 1820 г.- школе в Лимасоле, в 1830 г.- «Греческой школе» в Никосии, в 1839-1842 гг.- особой кассе на содержание кипрских школ, в 1850 и 1859 гг.- школам Никосии, в 1859 г.- учебным заведениям Лимасола и так далее.

В XIX в. К. м. имел одно из крупнейших хозяйств на острове, ему принадлежали владения: Айос-Прокопиос и Айос-Дометиос (ныне оба в черте Никосии), Архангелу в Лакатамии (на окраине Никосии), на территории современного округа Никосия - Авлона, Парадзис, или Барадзис, Ксеропотамос, или Ксиропотамос (Пендайя), Цакистра, Кораку, в округе Кириния - Каравас и Сирианохори, в округе Пафос - монастырь Иереев, Като-Панайя, Полеми, Канавью, Айии-Апостоли, Пресвятой Богородицы «ту Синди» (Пендалья), Пьянион, в округе Лимасол - Трахони и Капильон, в округе Фамагуста - Айос-Серьос, Прастион, Калопсида. В окрестностях К. м. находились принадлежащие ему местности Василики (в 6 км к северо-востоку от К. м.) с церковью святителя Василия Великого (1736), Парадиси (в 3 км к юго-западу) с церковью апостола Андрея Первозванного (1700) и Агиазма или Пирги (в 8 км к востоку) с источником святой воды, которая забила из скалы по молитвам монаха, умиравшего от жажды. В течение османского периода К. м. открыл ряд подворий за пределами Кипра: в Константинополе, Панормосе (ныне Бандырма), Прусе (ныне Бурса), Смирне (ныне Измир), Триполи Сирийском, Бейруте, Атталии (ныне Анталья), Серрах, Филиппополе (ныне Пловдив), Адрианополе (ныне Эдирне), Перистаси (ныне Шаркёй), на острове Кос, в Грузии и другие. Из французских документов известно, что в 1810 г. К. м. имел собственный корабль, именуемый «Богоматерь Киккская». В 1818 г. обители принадлежало 16 мельниц в разных местах Кипра. В 20-х гг. XIX в. площадь обрабатываемых земель, которыми владел К. м. на острове, составляла 3872 акра. Монастырю принадлежали виноградники, оливковые, шелковичные и рожковые деревья, скот, лавки и магазины в Никосии, Ларнаке и в других населенных пунктах. Городские участки, как правило, сдавались в аренду. К. м. производил шелк, зерно, вино, хлопок, оливковое масло, кунжут, шерсть, кожу и другие.

В 1821 г., во время резни греков-киприотов, устроенной наместником острова Кючюк Мехметом, игумен К. м. Иосиф был убит, обитель разграблена турками, которые увезли реликвии и сокровища на 32 верблюдах. Похищенная церковная утварь из серебра была возвращена монастырю после жалобы, которую направил в Константинополь российский консул на Кипре К. Перистиани. В 1826 г. долги К. м. достигли 81 тыс. гроссов. Братия была вынуждена продавать движимое и недвижимое имущество, отдавать на переплавку серебряную утварь, игумен Неофит (1827-1861), племянник игумена Иосифа, отправился в Константинополь просить поддержку у патриарха. Тем не менее в 1830 г. К. м. оказал денежную помощь в устройстве лепрозория.

Положение К. м. улучшилось при игумене Софронии (1861-1890), который фактически управлял обителью с 1840 г. Он вел ремонтные работы в К. м., построил церковь великомученика Прокопия (1860-1861) и игуменскую резиденцию на подворье Айос-Прокопиос в Никосии, куда был перенесен административный центр К. м., приобрел новые владения. Многие монахи были отправлены игуменом Софронием на обучение за пределы Кипра. В XIX в. в К. м. продолжала действовать начальная школа, в которой помимо монахов и послушников обучались жители окрестных деревень.

В начале брит. правления в К. м. и на подворьях проживало 54 монаха и 198 работников. Обитель владела 13 подворьями, 10 церквами, 15 148 скалами земли (1 скала = 1,3 тыс. кв. м), 8797 оливковыми деревьями, 429 скалами виноградников, 11 водяными мельницами, 11 маслобойнями, 5 давильными чанами для виноделия, 72 магазинами и лавками в Никосии и Ларнаке и многочисленными фруктовыми плантациями. Британский Верховный комиссар до строительства резиденции проживал на подворье Айос-Прокопиос. После перехода Кипра под управление британской администрации положение КПЦ изменилось: англичане не признавали древних привилегий монастырей, в том числе освобождения от налогов. Были конфискованы земли и леса, на право владения которыми у монастырей не имелось документов, значительные территории утратил и К. м. В 1881 г. игумен К. м. был вынужден на общих основаниях платить налог на огромную по объему винодельческую продукцию монастыря.

В кон. XIX - нач. XX в. К. м. активно участвовал в общественной и политической жизни Кипра. В 1889 г. обитель выделила значительную сумму на поездку кипрской делегации во главе с архиепископом Софронием III в Лондон по вопросам изменения способа британского правления островом (К. м. также участвовал в финансировании делегаций в Великобританию в 1919 и 1929). В 1897 г. в греко-турецкой войне в числе киприотов-добровольцев было 12 насельников К. м., в Балканских войнах - 7 (в том числе будущий игумен Хризостом). В 1894 г. К. м. оказал материальную помощь пострадавшим от наводнения в Лимасоле, в 1917 г.- жителям Фессалоники после пожара, в 1922 г.- беженцам-грекам из Малой Азии.

В кон. XIX - нач. XX в. в К. м. и на подворьях велось строительство: архимандрит Агафангел возвел в К. м. большую гостиницу (1890), южный корпус келий был расширен в западную сторону (1892). Игумен Герасим (1890-1911) разбил на подворье Айос-Прокопиос парк, который современники сравнивали с Версальским. Это подворье с 90-х гг. XIX в. до 1946 г. являлось агрономическим центром, занималось внедрением передовых методов ведения сельского хозяйства. В 1907 г. для расширения южного корпуса К. м. на восток была стесана скала, находившаяся рядом с обителью.

Большую роль К. м. сыграл в улучшении образования на острове. В 1893 г. игумен Герасим стал одним из инициаторов создания Всекипрской гимназии и выделил деньги на строительство начальной школы в Никосии. В 1898 г. он стал председателем комиссии по образованию, которая ввела в кипрских начальных школах учебную программу, аналогичную той, по которой работали школы Греческого королевства. К. м. направлял значительные средства на финансирование Всекипрского церковного училища в Ларнаке (1910-1932). Многие постриженики К. м. основали начальные школы в деревнях: иеромонах Макарий - в Цакистре (1917), иеромонах Филофей - в Галате (1919), игумен Клеопа - в Полеми (1922-1923), иеромонах Епифаний - в Миликури (1931). К. м. поощрял развитие спорта: в 1896 г. обитель передала в дар обществу «Зинон» участок земли в Ларнаке, на котором было построено первое в этом городе спортивное сооружение.

С конца XIX в. и особенно в первой половине ХХ в. экономическая деятельность К. м. перемещается из сельской местности в город. К. м. начал продажу разрозненных и труднодоступных участков земли и приобретение собственности в столице. При игумене Клеопе из-за активного строительства (в 1918 - гостиница «Олимп» в Никосии, в 1918-1919 - там же магазины и жилые здания, в 1922 - на подворье Айос-Прокопиос) долг К. м. увеличился с 2 тыс. до 42 тыс. фунтов стерлингов. Завершение в 1938 г. строительства дороги к К. м. значительно облегчило доступ в обитель и увеличило число паломников. Во время второй мировой войны К. м. предоставил жилье беженцам из оккупированной фашистами Греции.

Послушником К. м. был Макарий III, архиепископ Кипрский, возглавивший борьбу греков-киприотов за независимость и ставший первым Президентом Республики Кипр. Во время антиколониального движения 1955-1959 гг. К. м. поддерживал вооруженную борьбу подпольной Национальной организации кипрских борцов (ЭОКА), обеспечивая ее членов продовольствием и необходимым снаряжением. В принадлежащей монастырю местности Василики находилось укрытие лидера ЭОКА Г. Гриваса. За связь с повстанцами были арестованы монахи Дионисий и Макарий. Англ. губернатор Кипра Дж. Хардинг из-за участия монастыря в освободительном движении закрыл его для посетителей с июня 1956 по март 1959 г. и разместил на его территории военный гарнизон. В феврале 1959 г. игумен К. м. Хризостом вошел в состав делегации греков-киприотов, сопровождавшей архиепископа Макария III во время поездки в Лондон для подписания цюрихско-лондонских соглашений.

Под руководством игумена Хризостома (1948-1979) началось экономическое возрождение обители. К. м. основал в Никосии семинарию «Апостол Варнава» (1949-1950) и две гимназии (1961 и 1964). Во многих деревнях обитель предоставила расположенные там монастырские участки для строительства школ и храмов. С 50-х гг. ХХ в. К. м. в связи с расширением границ города начал выгодную продажу принадлежащих ему площадей. После турецкого вторжения 1974 г. на оккупированной территории оказались подворья К. м. Ксеропотамос, Парадзис и Авлона. К. м. оказал значительную материальную поддержку беженцам с северной части острова, в 1974-1978 гг. в К. м. была открыта начальная школа для детей беженцев, которые временно проживали в обители. В 1977-2006 гг. предстоятелем КПЦ являлся постриженик К. м. архиепископ Хризостом I.

По материалам сайта «Православная энциклопедия»: https://m.pravenc.ru/

https://www.pravenc.ru/text/1684602.html?ysclid=mcx5fplhrq147664100

Комментарии и обсуждение