Казанская церковь в Глебове типичный помещичий храм. Построена она была в старом дворянском имении на средства его хозяина - дворянина Тамбовской губернии, майора и кавалера Степана Степановича Шиловского. Утвердившись в Глебове, Степан Степанович задумал превратить своё подмосковное имение в центр культурной жизни, где было бы нестыдно принимать знаменитых деятелей русской культуры. И здесь развернулись активные благоустроительные работы. Был перестроен главный усадебный дом, появились флигели и гостевые дома, речку Маглушу перегородили плотиной, разбили пруды с купальнями... Двадцатилетний Мусоргский, впервые посетив Глебово, восторженно писал М. Балакиреву: "Дорогой Милий... барский дом роскошный, на горе; сад английский чудесный... всё великолепно, церковь маленькая, род соборчика". Этим "соборчиком" был Казанский храм, только что построенный С.С. Шиловским. Сохранилось прошение, отправленное Степаном Степановичем Шиловским на имя митрополита Московского и Коломенского Филарета (Дроздова) и касавшееся задуманного помещиком каменного храма. Есть возможность процитировать его: "Имение моё сельцо Глебово с деревнями Высоковым и Горками, в коих более 150 душ мужского пола, состоит от приходской Христорождественской села Филатова церкви Звенигородского уезда на три версты, притом дорога, пролегающая от сего имения к селу Филатову, вообще гористая, и в осеннее и весеннее время при дурной погоде и разливе вод делается непроходимою, отчего крестьяне сего имения терпят постоянные затруднения в сообщении с приходской церковью и приходом села Филатова, и особенно когда бывает нужно крестить слабых младенцев или отпевать тела усопших... Посему, представляя на архипастырское благорассмотрение Вашего Высокопреосвященства план, фасад и разрез предполагаемой церкви... покорнейше прошу разрешить мне по сим чертежам построить в сельце моём Глебове на моё иждивение каменную кладбищенскую церковь и о сем моём прошении учинить милостивейшую архипастырскую резолюцию".

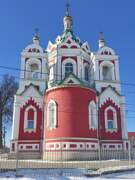

Святитель Филарет в "милостивейши" не отказал, и вскоре в Глебове вырос красавец-храм, освящённый в честь Казанской иконы Божией Матери и приписанный к Христорождественской церкви недалёкого Филатова. Неизвестно, каким образом Шиловский добыл "план, фасад и разрез предполагаемой церкви", но все эти документы оказались свойства самого незаурядного, ибо автором Казанского храма в Глебове выступил придворный архитектор императора Николая I, "придумавший" новый стиль российской архитектуры, - творец московского храма Христа Спасителя Константин Андреевич Тон. Сама же Казанская церковь возведена на удивление быстро, чуть ли не за год, явилась уменьшенной копией известного петербургского храма - Благовещенской церкви Конногвардейского полка. Степан Степанович Шиловский храм, выросший в его подмосковном имении, своими заботами не оставил. Церковь была богато украшена, для нужд причта помещик положил "на вечное время" в банк восемь тысяч рублей - из расчёта выплаты пяти процентов годовых. Гости, приезжавшие в усадьбу Шиловских во второй половине ХIХ века, навсегда очаровывались ею и меж собой звали эти места "Фебовым Глебовым" (Феб - одно из имён древнерусского бога Аполлона, покровителя искусств) или "маленьким Версалем". Изящный Казанский храм вполне вписывался в этот образ. Увы, в ХХ столетии от его красоты мало что осталось; к концу советской эпохи некогда прекрасное здание превратилось в развалины.

Вот как "Московские епархиальные ведомости", издававшиеся с 1869 года, описывали в 1875 году приписную к Христорождественскому храму в Филатове "кладбищенскую Казанскую в сельце Глебове церковь каменную, тёплую, построенную иждивением помещика майора и кавалера Степана Степановича Шиловского, с четырьмя по углам башнями, из коих на двух к западу помещены колокола и боевые часы": "И снаружи, а в особенности внутри храма всё устроено великолепно. В иконостасе все святые иконы, а также и в алтаре, писаны художниками, и иконостас весь сплошь вызолочен на мордан (клеящая смесь, масляный лак), с прекрасною резьбою, вызолоченную на полимент (клеящий тёмно-коричневого оттенка состав под позолоту); устроены вверзу хоры, по витой чугунной лестнице, и пол весь из подольского мрамора; кругом храма небольшая каменная ограда с прекрасною железною решёткою. Посреди церкви повешено бронзовое вызолоченноё паникадило о 50-ти шандалах, пирамидально расположенных, с большой внизу красного стекла лампадою для масла, весом 15 пудов, стоимостью 1200 рублей серебром. Священная утварь, подсвечники, священнические и диаконские облачения, всё это устроено богато, с особенным вкусом и великолепно; всё в церкви до самых мелочей дышит какой-то особенностью и изяществом". Причт тогда составляли священник, дьячок и пономарь. Имелась у них и своя земля, на которой были построены для причта дома "собственные деревянные"...

В 1880-е годы усадьба постепенно приходила в упадок и в 1887 году Константин Степанович Шиловский задолжавший банку серьёзную сумму, был вынужден выставить глебовское имение на продажу. Глебово несколько раз переходило из рук в руки - как-то так получалось, что всякий новый владелец очень быстро становился банкротом и избавлялся от недавнего приобретения. Такое положение дел не шло на пользу ни некогда ухоженной усадьбе, ни её чудесной церкви. В 1931 году местная газета в довольно ернической по отношению к верующим форме озвучила ближайшие планы властей. В статье сообщалось, что в "птицеводном гиганте" совхозе "Глебово" рабочих с членами их семей насчитывается 500 человек, культурным ростом им заниматься негде, равно как и негде проводить "массовые собрания". Между тем рядом стоит Казанская церковь, которую посещают "13-17 старушек". Рабочие жаждут занять это помещение под культурные и учебные нужды, однако их обращения остаются без ответа, в связи с чем они говорят, что "это дело пахнет правым оппортунизмом". Обвинения по тем временам было весьма серьёзным, и уже спустя полгода после появления процитированной статьи в газете храм закрыли. В 1937 году добрались и до колоколов, отправив их на переплавку - "на нужды коммунизма". Разговоры о клубе, однако, ни в какие практические действия не претворились, никто переоборудовать церковное здание под клуб не собирался, и, более или менее благополучно пережив последние два месяца 1941 года, когда в районе Глебова развернулись жесточайшие бой с фашистами, храм остался стоять брошенным.

К концу 1980-х годов он выглядел ужасающе: без крестов, без окон, без дверей, с разваливающимся главным шатром, с горами мусора внутри. Глебовская птицефабрика в 1989 году, на волне наступивших перемен, задумалась о реставрации памятника, но дело ограничилось лишь консервацией здания, на большее, в условиях тогдашней экономической и социальной катастрофы, средств не хватило. В 1998 году Казанский храм вернули верующим. Реальное его возрождение, с совершением регулярных богослужений и большим ремонтом, следует отсчитывать с 2003 года, когда к храму назначили нынешнего его настоятеля священника Александра Чепрасова. Ничего не сохранилось из прежнего убранства Казанского храма. Ничего, за исключением всего одной иконы Тихвинской Божией Матери, чудесным образом вернувшейся в свой дом в недавнее время и соединившей, через годы безвременья, две эпохи в истории церкви: дореволюционную и новейшую. Эпохи, когда храм исполнял свою главную роль: был домом молитвы.

Когда в конце 1830-х годов Константин Тон работал над проектом Благовещенской церкви Конногвардейского полка в Петербурге, его идея пятишатрового храма была для отечественной архитектуры, довольствовавшейся тогда превращённой в стереотип эстетикой классицизма, архиреволюционной. При этом архитектор хотел "всего лишь" вернуться к истокам, к шатровому древнерусскому зодчеству, то есть ничего особенного нового не придумывал, а пользовался тем, что появилось и "работало" задолго до него, но в какой-то момент, при Патриархе Никоне, оказалось под запретом. Благовещенскую церковь позже построили, проект императору Николаю I чрезвычайно понравился, и он предложил собрать подобные тоновские проекты под одной обложкой в качестве образцовых, на которые впредь и равняться при строительстве в России православных храмов. Сказано - сделано; и в следующие десятилетия в стране возвели несколько "клонов" Благовещенской церкви; Казанский храм села Глебово - один из них. Стоит оговориться - все эти "клоны" были довольно приблизительными, они строились "по мотивам" Благовещенского храма, с немалыми отличиями в деталях. Весь богатый, но при этом ненавязчивый, гармоничный декор храма выделен белым цветом, как бы ведущим на наш взгляд от детали к детали. Внизу - это сложные зубчатые карнизы треугольных фронтонов, "полувосьмигранные" пилястры, затейливые наличники окон, вверху - более классические пилястры (пилястры боковых башен - профилированные), пояса кокошников (треугольные выступы над нижним поясом, в принципе, тоже можно трактовать, как кокошники), карниз восьмерика. Для подвески колоколов определены две западные боковые башни. В северо-западный - девять колоколов весом от восьми до семисот килограммов, в юго-западной - большой колокол "Благовест", весом 1,2 тонны. До революции на северо-западной башне красовался циферблат часов-курантов, утраченных в советские годы. Ныне они возобновлены - по сохранившимся чертежам. Апсида у Казанского храма одна, полукруглой формы, с двумя традиционно для этой церкви оформленными окнами. Декор апсиды органично вписался в общий декор, ничего отличного от него здесь мы не видим, ну разве что подзор под свесом кровли. Притвор как бы задаёт музыку всего храма, ибо его элементы повторяются буквально везде - на фасадах, боковых и центральном шатрах, в окнах и пр. Среди этих элементов - угловые "полувосьмигранные" пилястры с зубчатыми капителями, треугольное завершение, "рифмующееся" с фронтонами, стилизованный портал входа, боковые окна.

Отметим, что Степан Степанович Шиловский строил Казанский храм не только как кладбищенскую церковь, но и как родовую усыпальницу. Поэтому здание поставили на высокий цоколь; под полом, в подвале, устроили склеп для захоронения скончавшихся членов семьи. Сейчас этого склепа нет. Казанский храм в Глебове - четырёхстолпный, пятишатровый, выстроен по образцовому проекту Константина Тона. Размеры церкви таковы: длина (без апсиды) - более 17,5 метра, без притвора - 14,5 метра; ширина - более 12 метров. Основной четверик в плане представляет собой "примерный" квадрат со стороной около 12 метров, его высота - около 20 метров.

Журнал "Православные Храмы. Путешествие по Святым местам". Выпуск №170. 2016 г.

20 октября 2014

20 октября 2014

Комментарии и обсуждение

Храм возрождается. Вовсю идёт реставрация внешнего вида храма. Храм отлично покрашен. Теперь это тот вид сооружения, как его задумал великий российский зодчий К. Тон. На него хочется смотреть бесконечно долго. И это очень хорошо.