«…В 15 км от Рыбинска, вниз по Волге, расположена пристань Красное. Уже с реки на кромке высокого, заросшего черемухой и ольхой правого берега виден белый двухэтажный дом, стройная церковь с колокольней. Это усадьба Тихвино-Никольское, один из наиболее ценных архитектурных комплексов Ярославской области. Ее первым владельцем был гвардейский офицер в отставке Николай Иванович Тишинин. Портреты Тишинина и его жены Ксении Ивановны, исполненные И.Я. Вишняковым, сейчас находятся в экспозиции историко-художественного музея Рыбинска.

Изданный в 1762 г. Манифест о вольности дворянства освобождал дворян от обязательной военной или гражданской службы. В провинции начинается интенсивное усадебное строительство. Выйдя в отставку, Тишинин занялся устройством усадьбы, для которой было выбрано живописное место на берегу Волги. Прежде здесь находилось принадлежавшее Тишинину сельцо Маншино.

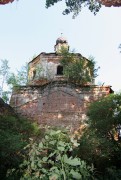

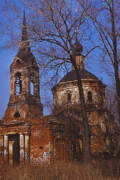

Старейшее сооружение в усадьбе одноглавая, одноапсидная церковь Тихвинской Богоматери с трапезной и колокольней. История ее постройки не вполне ясна. Здание принято датировать 1763-1764 гг. Автором проекта некоторые исследователи безоговорочно признают известного петербургского гравера Михаила Ивановича Махаева (1716-1770). Полагают также, что образцом для Тихвинской церкви послужила Симеоновская церковь в Петербурге. Однако в переписке Тишинина и Махаева упоминаются только «упадшая церковь» и «старая колокольня».

В архивных материалах сохранилось свидетельство зятя Тишинина, А.О. Кожина, который утверждает, что церковь в Тихвинском была построена в 1757 г. На 1750-е гг. указывают и некоторые общие черты Тихвинской церкви и построенной в 1750 г. Троицкой церкви в Подъяблонном погосте, который находится между Рыбинском и Пошехоньем.

В ожидании посещения его усадьбы императрицей Екатериной II, Тишинин в середине 1760-х гг. пригласил к себе зодчих и художников и с их помощью предпринял работы по обновлению уже существовавших зданий и строительство новых. Именно тогда своеобразный, но все же достаточно непритязательный сельский храм был украшен эффектными портиками, пышной гипсовой лепниной, оконными решетками с вензелем хозяина. Третий строительный период - 1780-е гг. - ознаменовался возведением у западного входа в трапезную трехъярусной классической стиля колокольни со шпилем.

Объемно-пространственная композиция Тихвинской церкви в целом весьма характерна для ярославских вотчинных храмов середины XVIII в. Основной объем храма представляет собой высокий четверик, слегка вытянутый по оси север-юг и служащий основанием для восьмерика, увенчанного фигурной главкой на восьмигранном световом барабане. С востока к основному объему примыкает далеко выступающая двухсветная апсида, с запада - использовавшаяся как зимняя церковь, также двухсветная, трапезная и трехъярусная колокольня.

Северный и южный входы в храм оформлены порталами со спаренными колоннами на высоких постаментах. Раскреповка венчающего антаблемента носит явно барочный характер и усиливает их торжественный, триумфальный характер. Расположенные над порталами большие полуциркульные окна фланкированы парными пилястрами, углы четверика акцентированы высокими, идущими до самого карниза рустованными лопатками. Завершается четверик сложнопрофилированным карнизом и невысокими тимпанами. Северный и южный фасады украшены лепниной в виде венков и гирлянд. В наружном убранстве восьмерика широко использованы обычные для середины XVIII в. мотивы барокко - крепованные карнизы и тяги, сложные по рисунку наличники с «ушами»; грани восьмерика обработаны пилястрами. Интересной, сугубо местной особенностью декора было использование в отделке этой части здания поливных изразцов.

Настроение праздничности, торжественности, создаваемое стройными пропорциями храма, его богатым декором, сохранялось и в интерьере. Это достигалось во многом благодаря обилию света, свободно льющегося сквозь большие, высокие окна.

Иконы для иконостаса Тихвинской церкви выполняли по заказу Тишинина живописцы из Петербурга, Москвы и Ярославля. Над оформлением интерьера работал также крепостной художник Тишинина Д. Михайлов с учениками. Есть сведения, что в росписи храма участвовала и увлекавшаяся живописью дочь Тишинина Екатерина Николаевна Кожина…»

По материалам статьи: Борисов Н.С., Марасинова Л.М. Памятники архитектуры в окрестностях Рыбинска. http://www.rusarch.ru/borisov1.htm

28 января 2015

28 января 2015

12 апреля 2024

12 апреля 2024

14 мая 2024

14 мая 2024

22 июля 2024

22 июля 2024

Комментарии и обсуждение

Тихвинская церковь при усадьбе Николая Ивановича Тишинина Тихвино-Никольское строилась в 1763-1764 гг. К работе помещик привлек известного перербургского художника-гравера Михаила Ивановича Махаева.

Сведения взяты из книги Ю.Герчук, М.Домшлак "Художественные памятники Верхней Волги" М., - Искусство, 1968

К.В. Аминов