В городе Гагарине на берегу реки Гжати возвышается комплекс из целых трех храмов – Благовещенского собора, Тихвинской и Скорбященской церквей и Дома Причта. Все они совсем недавно были переданы под юрисдикцию РПЦ и капитально отреставрированы. Основным сооружением этого комплекса, является величественный Благовещенский собор. Соборный храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы появился в Гжатске одновременно с основанием города.

История главной культовой постройки Гагарина неразрывно связана с историей самого города, поскольку Благовещенская церковь, по всей видимости, стала первым храмом, сооружённым здесь в петровское время, когда будущий император 28 октября 1715 года издал указ «О сделании в Московской губернии по рекам Гжати и Вазузе судового ходу». Этим своим повелением государь положил начало созданию на реке Гжать порядка сорока пристаней для снабжения новой столицы различными товарами. Крупнейшая пристань появилась в Гжатской слободе, которая стала основой будущего города Гжатска, статус которого он обрёл благодаря указу Екатерины II в 1776 году. Используя различные способы, в том числе и принуждение, Пётр I в течение нескольких лет отправил на жительство в Гжатскую пристань свыше двух десятков богатых купеческих семейств из Твери, Калуги, Вязьмы, Можайска, Боровска, Волоколамска, Вереи и других городов, которые и стимулировали развитие здесь торговли.

В этот период, а точнее в середине – второй половине 1710-х годов, на территории Гжатской пристани и появился первый храм во имя Благовещения Богоматери. Строительство церкви велось по указу всё того же Петра Великого и с благословения митрополита Сарского и Подонского Игнатия. Первоначально церковь была деревянной. О построении церкви в ее архиве имелся документ, датированный 1718 г. В храмозданной грамоте митрополит подчеркнул, чтобы церковь имела вид «по чину против прочих церквей, а не шатровая». Впоследствии (в 1724 г.) на на средства первого настоятеля храма - Павла Ефимовича Львова-Троепольского, взамен деревянной церкви был выстроен каменный Благовещенский собор. Собор, возведенный священником Павлом Львовым-Троепольским, вскоре стал мал для города. Кроме того, скромность церкви не соответствовала уровню торгового поселения, каким, благодаря крупным финансовым и товарным потокам, стал Гжатск. Поэтому в 1730-х годах был построен новый каменный Благовещенский храм.

Сохранилось описание Благовещенского собора, составленное историками Г. К. Бугославским и В. А. Никитиным. «Храм этот имел вид куба с шатровой крышей и пятью небольшими главами. Напоминая в общем архитектуру храмов Северной Руси (Ярославской губ.), храм этот в своем внешнем виде заключал в себе и нечто новое, несвойственное Руси: например, в южной и северной стенах его устроены были по большому круглому, романского стиля (розеткой) красивому окну. К западному входу его пристроена была высокая колокольня в виде осьмиугольной башни к верху суживающаяся этажами. Стройностью своей и изяществом она напоминала собою башни немецких городов. Архитектура этого храма с колокольней служили указателем хорошего вкуса ее архитектора, не чуждого, по-видимому, влияния западного искусства. Во всяком случае, она указывала нам на то, что архитектура русских храмов в первой половине XVIII века под влиянием запада начала принимать новые формы. Внутренняя отделка храма соответствовала внешнему виду своему и указывала на зажиточность жителей города.

Сохранившиеся на некоторых образах иконостаса даты указывали нам, что образа эти устроены в первой половине того же века и в начале XIX века. Иконостас был старинной работы — пятиярусный. Образа, помещавшиеся в первом ярусе его, были большого размера, в богатых окладах, старинного письма. Икона Спасителя была копией такой же иконы Успенского собора, что в Московском Кремле, она изображала Иисуса Христа, сидящего на троне с раскрытым Евангелием. В середине имелась надпись о том, что „образ украшен 1806 года 25 марта Гжатскими купцами Иваном, Петром и Стефаном Царевитеневыми“». Из замечательных образов по своему художественному исполнению в соборе также находились иконы Благовещения Пресвятой Богородицы, святителя Николая и образ Софии, премудрости Божьей, изображавший молодого крылатого мужчину, сидящего на троне, которого благословляли Спаситель и Божия Матерь.

Кроме икон, собор украшало большое паникадило с государственным гербом, подаренное императрицей Анной Иоанновной при посещении ею храма во время проезда через Гжатск. Во время Отечественной войны 1812 г. Благовещенский собор, как и другие церкви города, пострадал от рук неприятеля. В храме, по свидетельству местных жителей, размещался лазарет, конюшня; на иконах долгое время, как память о тех днях, сохранялись гвозди, на которые французы вешали одежду. Наиболее ранний из найденных документов, относящийся к 1812 году, фиксирует плачевное состояние Благовещенского собора после того как город и его главный храм пострадали во время наполеоновского нашествия. И если на основном объёме и трапезной пожар уничтожил только кровельную систему, то колокольня пострадала в большей степени. Несколько оборвавшихся колоколов пробили свод её нижнего яруса, спровоцировав появление трещин в столбах и разрыв многочисленных связей.Ограда, также пострадала от французов. Протяжённостью 62,5 сажени (порядка 135 м) кирпичное ограждение в пожар лишилось деревянного заполнения.

Вероятно, в ближайшие после наполеоновского нашествия годы было устроено новое решётчатое ограждение, которое в 1848-1849 годах заменили металлическим, а в 1863 году в восточное прясло «инкрустировали» каменную часовню. Ещё одним крупным мероприятием по обустройству соборного комплекса в Гжатске незадолго до разрушения первоначального Благовещенского собора стала постройка опять-таки в восточной линии ограждения новой каменной колокольни, которую возвели в 1878-1882 годах. Ориентированная своими архитектурными формами на эклектику второй половины XIX века, она, по сути дела, предопределила будущий облик нового соборного храма. Во второй половине XIX столетия Благовещенский собор считался купеческой церковью. Его старались украшать именитые купцы Гжатска. В 1865 г. городской голова купец Иван Комаров на три иконы изготовил серебряные оклады весом 25 фунтов, стоимостью в 750 рублей. В 1866 г. благотворитель, пожелавший остаться неизвестным, пожертвовал собору 1000 рублей для изготовления серебряных окладов на иконы и приобретение подсвечников. В 1867 г., после закрытия городского магистрата, его члены пожертвовали храму магистратскую икону святителя Николая в серебряной ризе «отличной работы», весом 18 фунтов, оцениваемую более 400 рублей.

19 июля 1867 г. неизвестный благотворитель передал старосте купцу Стефану Митюшину 1000 рублей на украшение собора. 20 декабря жертвователь удостоился благословения Святейшего Синода. Сам купец с. Митюшин также украшал храм. 25 июля 1875 г. за усердные труды по духовному ведомству он был награжден золотой медалью для ношения на шее на Станиславской ленте. В 1868 г. городской голова купец Иван Комаров приобрел церкви парчёвые облачения для 3-х священников, 2-х диаконов и 6-ти причетников общей стоимостью свыше 800 рублей. В 1884 г. на вечное поминовение в собор поступило 1000 рублей от Марии Михайловны Рябчиковой. В 1886 г., согласно завещанию купца Петра Ильича Богданова, храму поступило 3600 рублей. В 1887 г. душеприказчиком умершего купца был внесен 4% билет на сумму 3500 рублей. В январе 1893 г. по завещанию умершего гжатского купца Василия Николаевича Будникова поступили два 4% билета на 23 тысячи рублей с условием, чтобы доход с 13 тысяч поступал на содержание певчих собора, с 5 тысяч на содержание причта и с 5 тысяч на украшение церкви.

Значительные пожертвования Благовещенскому собору поступали от купеческой вдовы Анны Ивановны Комаровой. В 1891 г. она подарила храму шитую золотом и украшенную жемчугом с драгоценными камнями плащаницу Спасителя с резной гробницей, сенью и подсвечником, стоимостью в 4000 рублей. В 1902 г. А.И. Комарова пожертвовала 2000 рублей на строительство двухэтажного дома для церковно-приходской школы. В отличие от своего предшественника новый Благовещенский собор помимо главного престола (Благовещенского) получил ещё и два придельных: с правой стороны в честь Василия Великого и с левой – в честь преподобной Анны. Такое посвящение северного придела (во имя преподобной Анны) было, конечно же, обусловлено желанием «строительницы храма» Анны Ивановны Комаровой иметь в созданном ею соборе престол, посвящённый тезоименитой святой.

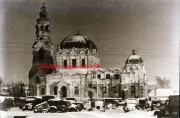

По завершении Благовещенская церковь была «покрыта железом, окрашенным зеленою масляною краскою», а изнутри «художественно росписана масляными красками». Сохраняя за вновь возведённой постройкой статус холодного собора, печей в нём устраивать не стали. В 1882 г. к собору взамен обветшавшей старинной колокольни была пристроена новая каменная звонница в Московском стиле, высотой до 25 саженей. Постройка колокольни обошлась в 27 тысяч рублей. В 1902 г. на средства церковного старосты купца Александра Ивановича Баженова колокольню оштукатурили. Новый Благовещенский собор строился преимущественно на средства А.И. Комаровой, для чего ею было израсходовано более 150 тысяч рублей. По своей красоте, объему и внутренней отделке храм считался одним из лучших в Смоленской губернии, однако, по замечанию Бугославского и Никитина, он не производил «хорошего впечатления, уступая по оригинальности стиля бывшей на этом же месте прежней церкви».

Историкам также не понравилась и настенная живопись внутри собора. «Внутри храма довольно красивая живопись на стенах, хотя и не все картины написаны с одинаковым искусством, да и вообще, не смотря на их сравнительную красоту, не заметно в этих картинах талантливой руки настоящего художника, но это замечается и в огромном большинстве других наших церквей, за исключением разве таких великих памятников художественного творчества, как Храм Спасителя в Москве или собор св. Владимира в Киеве». Новый собор вмещал до 4 тысяч богомольцев, на его хорах могли разместиться 50 певчих. Кроме главного престола во славу Благовещения Богородицы, с правой стороны находился придел во имя святителя Василия Великого, слева — в честь преподобной Анны, имя которой носила строительница храма Анна Ивановна Комарова. 29 октября 1900 г. епископ Смоленский и Дорогобужский Петр освятил собор. Гжатская городская дума удостоила А.И. Комарову звания почетной гражданки города Гжатска. Более 30 лет служил в Благовещенском соборе протоиерей Петр Иванович Успенский.

Вмещавший в себя «до 4 тысяч человек и на хорах более пятидесяти человек певчих» храм, был «торжественно освящен 29 октября 1900 года епископом Смоленским и Дорогобужским Петром». После постройки новый Благовещенский собор был неоднократно запечатлён фотографами. На территории соборного храма находились церкви, приписанные к Благовещенскому собору. Это Петропавловская (Тихвинская) церковь и храм в честь иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость». Церковь в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла (деревянная) появилась рядом с Благовещенским собором в 1718 г. Она просуществовала до 1753 г., когда была заменена новым каменным храмом, двухпрестольным — в честь апостолов и святителя Николая чудотворца.

В 1832 г. священнослужители и прихожане Благовещенского собора обратились к епархиальному начальству с просьбой разрешить им разобрать старинную двухпрестольную церковь «по тесноте и ветхости» и выстроить на ее месте новый трехпрестольный храм. Главный алтарь планировали освятить в честь Тихвинской иконы Божией Матери, боковые — во имя апостолов Петра и Павла и святителя Николая. План и фасад новой церкви был представлен на утверждение Смоленскому гражданскому губернатору, который, в свою очередь, направил его для отзыва губернскому архитектору. 29 апреля 1833 г. архитектор доложил губернатору следующее. «Ваше Превосходительство, от 1-го марта сего года с приложением подлинного отношения с фасадом и планом на устройство вновь каменной теплой о трех престолах церкви в городе Гжатске предписать изволили, чтобы я, согласно отношению, незамедлительно учинил исполнение. По какому поводу отправлялся я для осмотру в натуре места, где сопоставив с планом нашел: что по плану архитектором Григоровичем за сломкою старой теплой церкви близ собора в линию с оным место весьма есть достаточно и нет никаких препятствий. Равномерно составленный план и фасад для теплой церкви согласен с правилами архитектуры». 2 мая губернатор направил епископу Иосифу ответ, что со стороны гражданской власти препятствий к возведению новой церкви в Гжатске не имеется.

Строительство храма по утвержденному проекту архитектора Григоровича шло до 1841 г. В 1841 г. церковь была освящена. Каменный храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радости» с приделом во имя преподобной Марии Египетской был построен в 1753 г. В начале ХХ столетия в нем располагались ризница и библиотека. Благовещенскому собору принадлежали две каменные часовни: в честь иконы Богородицы «Живоносный Источник» (на территории собора) и во имя святой мученицы Параскевы (в городе). В них регулярно совершались молебны с водосвятием. К Благовещенскому собору была приписана и кладбищенская Предтеченская церковь. Она была возведена в 1801 г. и имела один престол в честь Усекновения честной главы Иоанна Предтечи. В 1836 г. к храму пристроили приделы во славу Покрова Пресвятой Богородицы и во имя пророка Илии. По замечанию Г. Бугославского и В. Никитина, этот храм был очень красивым по внутренней отделке, по сравнению с другими кладбищенскими церквями, находившимися в провинциальных городах Смоленщины.

В 1924 г. община верующих Благовещенского собора и приписной Иоанно-Предтеченской церкви была зарегистрирована в облисполкоме. Клир состоял из протоиерея Петра Ивановича Радковского, священников Сергея Петровича Майорова и Василия Петровича Смирягина, протодиакона Михаила Ивановича Орешникова, дьякона Дмитрия Егоровича Кондакова, псаломщиков Родиона Борисовича Вещунова, Александра Евпловича Обновленского и Никиты Ефимовича Ефимова. В 1929 г. в Гжатске активно развернулась кампания по закрытию всех церквей города. В документах о ликвидации городских храмов сохранились выписки из протоколов собраний граждан на избирательных участках следующего содержания: «11-го октября отчетного собрания 4-го избирательного участка Союза пищевиков. Проработать вопрос о закрытии одной из церквей города и оборудовать таковую под дом культурного обслуживания. Горсовету исполнить наказ избирателей передать местный собор под дом отдыха и культуры, снять все колокола и передать в фонд индустриализации. Горсовету поручаем проработать вопрос о снятии колоколов и закрытии собора.

Отмечая, что горсоветом недостаточно было принято мер к закрытию церквей, предложить следующее: немедленно закрыть собор, а также проработать вопрос о закрытии других церквей, открыв в соборе дом отдыха и культуры. Немедленно прекратить колокольный звон во всех церквях, особенно в соборе как мешающего работе пожарной команде, снять все колокола, передав в фонд индустриализации. Горсовету обратить серьезное внимание на закрытие Благовещенского собора. Общее собрание считает, что горсовет в области закрытия церквей в городе, а также часовни проделал недостаточно. В дальнейшем предложить горсовету провести следующее: <…> Обратить серьезное внимание на закрытие Благовещенского собора и организовать там отдыха и культуры. В ближайшее время приступить к серьезной подготовительной работе проведения общих собраний о закрытии собора, с таким расчетом, чтобы к весеннему периоду вопрос закончить».

13 декабря собрание Гжатского бюро Союза воинствующих безбожников приняло решение о закрытии Благовещенского собора и просило исполнительную власть утвердить свое постановление. 20 декабря на протоколе собрания церковной общины появилась следующая резолюция. «Срочно вывесить на Благовещенскую церковь объявление о сдаче в аренду помещения церквей». В соборе был устроен звуковой кинотеатр. Только кладбищенская Предтеченская церковь в те годы осталась действующей в городе, но и в 1938-м году она была закрыта постановлением облисполкома в 1938 г.

Во время Великой Отечественной войны оккупационной властью для богослужений была открыта вновь кладбищенская Иоанно-Предтеченская церковь. С октября 1941 г. по март 1943 г. в ней служил священник Иоанн Алексеевич Алексеев. Великая Отечественная война принесла городу значительные разрушения. Был уничтожен кладбищенский Предтеченский храм, пострадал и Благовещенский собор. В октябре 1941 года, когда Гжатск был оккупирован немцами, лишённый крестов Благовещенский храм сначала сохранял даже кровлю. В этот период в соборной церкви немцы устроили бойню для рогатого скота. В марте 1943 года, во время освобождения города частями советской армии, Благовещенский храм почти не пострадал, зато почти полностью была разрушена колокольня. К середине – второй половине 1940-х годов её остатки были разобраны, а сама церковь во многом утратила своё кровельное покрытие. После войны в соборе размещался клуб (до 1960-х гг.). Продолжая ветшать, в таком состоянии церковь оставалась вплоть до 1974 года, когда решением Смоленского облисполкома Благовещенский собор был принят на охрану как памятник архитектуры. В следующем году на него был составлен паспорт и было принято решении о реставрации здания бывшего собора и приспособлении интерьера Благовещенской церкви под краеведческий музей с экспозицией истории первого полёта Юрия Гагарина в космос. Реставрационные работы начались здесь в конце 1970-х го и в середине 1980-х годов в целом они были завершены. Ещё несколько лет ушло на создание экспозиции, и 13 июля 1990 года музей был открыт. В здании Благовещенского собора он полноценно работал до 2013 года, когда началась постепенная передача храма верующим.

Вопрос о возвращении Благовещенского собора верующим впервые был поставлен, по благословению Высокопреосвященнейшего Кирилла, Митрополита Смоленского и Калининградского (ныне Святейшего Патриарха) в 2007 году. Тогда было собрано более 1600 подписей жителей г. Гагарин в поддержку передачи собора. Все эти годы шла переписка с Дирекцией музея по вопросу передачи части площадей и изыскания компромисса для возобновления богослужений. Только, после построения Детского Дома Творчества «Звёздный», в 2013 г. верующим был уступлен южный придел Благовещенского собора (90 кв. м – общая площадь собора 1600 кв. м). В 2015 году – прихожанам возвращен Тихвинский храм (1841г.), а в 2016 году – Дом причта (середина ХIХ в.).

К концу 2015 года историко-краеведческий музей переехал в старинное здание - бывший дом купца Церевитинова. Проходит три года и РПЦ передаётся в 2018 году полностью всё здание Благовещенского собора. И уже в июне 2018 года началась реставрация храма, включающая в себя демонтаж этажей и внутренних перегородок, кровельные работы, реставрация куполов и крестов, вычинка кирпича, выборка грунта и гидроизоляция. 15 декабря 2018 года. Митрополитом Смоленским и Дорогобужским Исидором, Епископом Вяземским и Гагаринским Сергием и Епископом Рославльским и Десногорским Мелетием освящены 6 купольных крестов и водружены на золочёные маковки собора, в присутствии высоких гостей федерального и областного уровня, духовенства Смоленской митрополии, прихожан, жителей и гостей г. Гагарин.

24 июля 2022 года состоялось освящение возрожденного соборного храма Благовещения Пресвятой Богородицы. В связи с завершением реставрационных работ патриарх Кирилл своим указом присвоил храму Благовещения Пресвятой Богородицы города Гагарина статус соборного. Освятил собор и возглавил в нем в сослужении духовенства Литургию управляющий делами Московской Патриархии, митрополит Воскресенский Дионисий.

В наши дни Благовещенский собор города Гагарина является одним из крупнейших храмов Смоленской области. Его вместимость составляет около 4000 человек. В храме есть еще два престола: левый – святой праведной Анны и правый - святителя Василия Великого. Собор Благовещения Пресвятой Богородицы стоит на берегу реки Гжати недалеко от центральной площади города и являет собой значительный кирпичный храм в псевдорусском стиле. Собор входит в храмовый комплекс, который сформировался в XVIII-XIX веках и является доминирующим зданием этого ансамбля. В его архитектуре ярко прослеживаются черты псевдорусского стиля, модного в то время, когда возводился столь величественный обширный храм города Гжатска. Крупный двусветный четверик изначально был увенчан пятью главами. К нему крестообразно примыкают значительно пониженные приделы, пятигранный алтарь и высокая трапезная.

Главный алтарь фланкируют более низкие трехгранные апсиды приделов. Перед боковыми и западным входами - крыльца с лестницами. Грубоватый фасадный декор подражает формам ХVII века: на углах объемов - лопатки с ширинками и кокошниками вверху, наличники с полуколонками и килевидным завершением, столбы-кубышки, поддерживающие двойные арки крылец с гирьками, и пр. В храме высокая средняя часть перекрыта сомкнутым сводом; над приделами, апсидами и трапезной своды коробовые, с лотками над гранями апсид и крупными распалубками над окнами трапезной. В обособленной западной части трапезной в интерьере выделяется плоский потолок. Фресковая живопись в Благовещенском соборе, к сожалению, не сохранилась.

В северной части комплекса расположены две церкви. Одна из них церковь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость, построенная 1753 году. Небольшая кирпичная однокупольная церковь, была построена как зимний храм при Благовещенском соборе. После того как была построена Тихвинская церковь, церковь иконы Божией Матери была приспособлена под ризницу и библиотеку. А в 1930 году была закрыта и венчания были сломаны. После реставрации в 1980-х годах и перехода музею, в ней было организовано хранилище фондового собрания. Вместе с Собором Благовещения Пресвятой Богородицы она была передана епархии в 2011 году.

Третья постройка комплекса, расположенная также с северной стороны от Собора Благовещения Пресвятой Богородицы - Церковь Иконы Божией Матери Тихвинская, возведенная в стиле позднего классицизма в 1841 году. В 1930 году храм был закрыт. Отреставрирован он был только к 1980-м годам. После возвращения церкви иконы Божией Матери Казанской верующим, художественная галерея переехала именно сюда. Музей занимал весь соборный комплекс вплоть до 2011 года. Весь храмовый комплекс недавно был украшен металлической оградой с тремя входными вратами, "изысканного исполнения".

С сайта: https://gzhatsk.ru/lib/articles/blagoveshhenskij-sobor-goroda-gzhatska

Комментарии и обсуждение