Строительство церкви в честь Трёх Святителей в центре Могилёва началось в 1903 году по проекту и под наблюдением надворного советника, губернского архитектора П. Калинина. Сбор средств организовывался через добровольные взносы прихожан и благотворительные пожертвования. Это затянуло строительство храма, его возведение завершилось лишь спустя 11 лет, в феврале 1914 года.

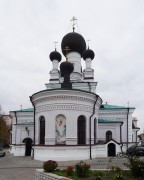

Собор был построен в форме креста, с семью куполами и колокольней над входом. Здание выполнено в псевдорусском стиле. Одним из архитектурных решений является наличие трёх входов в храм с разных сторон, что связано с названием церкви и символизирует Трёх Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. По одной из городских легенд, храм Трех Святителей — Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста — был построен в начале ХХ века благодаря губернатору Могилевской губернии Николаю Клинкенбергу. Тот начинал свое восхождение по служебной лестнице с работы судебным чиновником в одном из небольших уездов и с совсем неправедных дел. Не раз в честолюбивых целях шел он против совести и невиновных людей отправлял на казнь. Став же спустя годы губернатором, решил построить в городе храм, пожертвовав на эти цели 18 тысяч рублей — все свое годовое жалованье. Однако благое намерение не спасло от расплаты за содеянное. Во время покушения губернатор получил ранение, с которым еще долго жил, но работать уже не мог.

Имели ли эти события место в действительности, мы уже никогда не узнаем. А легенды на то и существуют, чтобы придавать и без того загадочной истории еще больше таинственности. Достоверной же датой является та, что приведена в Памятной книжке Могилевской губернии 1909 года, — 8 июля 1908 года. Именно в тот день по Днепровскому проспекту (ныне улица Первомайская) между улицей Жандармской (ныне — Езерская) и Воронцовским переулком (ныне улица Тимирязевская) на земле, пожертвованной городом, состоялась закладка храма. А судя по подписям к сохранившимся фото тех лет, церковь строилась по проекту военного ведомства и предназначалась для нужд военного гарнизона. Об этом же свидетельствует и подпись на снимках времен Первой мировой войны: «Гарнизонная церковь».

В Могилевских епархиальных ведомостях, в № 14 за 1908 год, говорилось, что в торжественной закладке храма участвовал епископ Могилевский и Мстиславский Стефан (Архангельский), средства же на строительство собирались в приходских церквях города, а также по подписным листам. Через пять лет, в 1913?м, собор был построен — в псевдорусском стиле, в форме креста, с семью куполами и колокольней над входом. Наличие трех входов в храм с разных сторон — своеобразное архитектурное решение, оправдывающее его название. Заметка об освящении новой церкви также вышла в Могилевских епархиальных ведомостях, в № 24 за 1913 год: «В воскресенье, первого декабря текущего года, торжественно освящен новоустроенный в г. Могилеве по Днепровскому проспекту каменный храм во имя Трех Святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Новоосвященный храм был переполнен молящимися. На литургии присутствовали: глава губернии, действительный статский советник А. И. Пильц и почти все представители гражданского и военного ведомств в г. Могилеве».

Первым настоятелем храма был назначен Тихон Козловский. При нем, кстати, начали действовать религиозно-нравственные чтения, которые спустя десятилетия возобновили. Несмотря на разрушения храма во время войн и в советские годы, в здании до сегодняшнего дня сохранился оригинальный керамический пол. События Первой мировой войны в истории Трехсвятского собора имеют особое значение. После того как в 1915 году Могилев стал военной столицей Российской империи, в городе разместилась Ставка Верховного Главнокомандования. Возглавлявший ее Николай II часто вместе со свитой посещал богослужения храма. В дневнике императора осталась даже запись, что однажды фрейлина государыни Анна Александровна Танеева (Вырубова) передала в дар для Могилево-Братской иконы Богородицы бриллиантовые серьги.

Между прочим, образ Богоматери, именуемый в народе Братским, известен еще с 1655 года. Икона считается чудотворной: людская молва свидетельствует о множестве исцелений перед ней. Не однажды она спасала Могилев и его жителей от разного рода напастей. Например, в 1910 году благодаря усердным молитвам горожан у лика Пресвятой Девы удалось избежать страшного пожара. Из записей протоиерея Михаила Кузменки известно, что 29 августа 1915 года в Могилеве прошло всенародное моление перед иконой о поднятии боевого духа солдат и скорейшем завершении войны.

К сожалению, и эта икона, как и подаренные образа императрицей Александрой Федоровной и старцем Григорием Распутиным, была утрачена. Сегодня в Трехсвятском кафедральном соборе Могилева находится копия древней святыни. Но жители верят: святой лик Могилево-Братской Божией Матери так же, как и прежде, оберегает и покровительствует им. Не зря же на гербе Могилевской области почетное место занимает изображение именно этого образа. История могилевского собора, как, наверное, любого храма страны в ХХ веке, не была легкой. И не так страшны были для него войны, как период гонения на церковь в советское время. Как результат — храм дважды закрывали в 1930-х и 1960-х годах. Купола демонтировали, колокольню разрушили… И вплоть до последнего десятилетия прошлого столетия в здании размещался клуб завода «Строммашина».

Церковные службы проводились и после образования БССР. Ситуация изменилась в 1930 году, когда «по ходатайству общественных организаций и населения г. Могилёва» здание церкви было передано машиностроительному заводу им. Димитрова (сейчас завод «Строммашина»). Силами рабочих предприятия была проведена реконструкция бывшей церкви: луковичные купола заменены на конусные, разобрана колокольня. После чего помещение стало использоваться как клуб и столовая при заводе.

Трёхсвятительский собор возобновил свою деятельность 26 октября 1941 года и продолжал функционировать в течение всего периода оккупации Могилёва германскими войсками. Службы проводили жившие в городе священники Константин Радзивинович и Фёдор Белов.

После восстановления Московской патриархии в 1943 году, отношение советских властей к православной церкви стало более лояльным. Благодаря этому проведение богослужений в Трёхсвятительском соборе продолжилось и в послевоенные годы. В ноябре 1945 года группа могилевчан обратилась к уполномоченному Совета по делам Русской православной церкви (РПЦ) по Могилёвской области с просьбой зарегистрировать общину Трёхсвятительской церкви. 12 мая 1946 года городские власти удовлетворили просьбу верующих, передав в «бессрочное бесплатное пользование церковной общине здание по улице Первомайской, 75». Священники, служившие в церкви с 1941 года, продолжили свою деятельность и в послевоенное время. По свидетельству настоятеля К. Радзивиновича «здание церкви во время военных действий сохранилось, имеет повреждение, но приведена в полный порядок на 95%, колокола имеются небольшого веса в количестве 9 штук». В соборе также хранилась часть икон и утвари из недействующих Николаевской, Луполовской церквей и Буйничского монастыря.

К 1959 году причт Трёхсвятительского собора состоял из трёх священников и одного диакона. Хор из тринадцати человек. Церковные службы проводились четыре раза в неделю: среда, пятница, суббота и воскресенье. Уполномоченный по делам РПЦ оценивал посещаемость Трёхсвятительской церкви от 50-150 человек в обычные дни, до 800-1000 человек в годовые праздники.

В ноябре 1959 года на общем собрании коллектива завода «Строммашина» было принято ходатайство перед областным Советом депутатов «о разрешении заводу использования их клубного здания по назначению». По свидетельству документов, это ходатайство «полностью поддержали коллективы близлежащих промышленных предприятий, учебные заведения, детские учреждения, находящиеся по соседству с церковью, а также население центральной части города Могилёва». Аргументами в пользу передачи здания заводу «Строммашина» стали: нарушение нормальной работы транспорта и уличного движения при стечении верующих в церковь; звон колоколов, мешающий нормальной работе государственных учреждений; посещение церкви детьми из расположенных рядом учебных заведений.

После консультаций с Советом по делам Русской православной церкви, 19 января 1960 года Могилёвский облсовет принял решение «о передаче заводу «Строммашина» клубного здания, занятого церковной общиной для молитвенных целей». Взамен общине планировалось предоставить «здание-церковь по улице Леваневского» или «второе здание Борисо-Глебской церкви по пер. Брюсова».

Среди верующих такое решение вызвало неоднозначную реакцию. С индивидуальными и коллективными жалобами на закрытие церкви они обращались в Могилёвский горисполком, к уполномоченному по делам Русской православной церкви при Совете Министров СССР, Председателю президиума Верховного Совета СССР К.Е. Ворошилову, Первому Секретарю ЦК КПСС Н.С. Хрущёву. Однако все эти обращения не дали никакого результата и не изменили решения местных властей. Такая реакция чиновников объясняется начавшейся в СССР очередной антирелигиозной кампанией, одной из целей которой было превращение БССР в первую атеистическую республику Советского Союза.

В ночь с 3-го на 4-е апреля 1960 года рабочие завода «Строммашина» начали перевозку церковного имущества во второе здание Борисо-Глебской церкви. Чтобы не допустить протестов верующих, работы проводились в ночное время и в присутствии сотрудников милиции. После ремонтных работ в бывшем Трёхсвятительском соборе открылся заводской клуб. А спустя некоторое время там разместилась городская дискотека «Резонанс», проводились показы кинофильмов. Справа от алтаря была барная стойка, слева гардероб, в самом алтаре – сцена для ведущего. Столики в несколько рядов тянулись от центрального входа в оба крыла. Посередине – танцевальная площадка.

Лишь в конце 1980-х годов здание храма было вновь передано верующим, а с декабря 1989 года возобновились церковные службы. 25 декабря 1989 года состоялось торжественное освящение Трехсвятительского собора. 21 октября 1989 года в восстанавливаемый храм был назначен священник Геннадий Пацевич. При нем проходила масштабная реконструкция и возрождение святыни. После восстановительных работ храм принял свой первоначальный вид: отстроена колокольня, установлены купола с крестами, восстановлена внутренняя часть основного объёма храма, возобновлено отопление, облагорожена прилегающая территория и многое другое...

В 1991 году состоялось значимое событие в жизни собора, его посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II и наградил собор Патриаршей грамотой. В 1995 году при кафедральном соборе по проекту архитектора А. Юрковца построена крестильная церковь в честь святителя Георгия (Конисского). Сегодня собор Трёх Святителей – центральный (Кафедральный) храм Могилёва является непосредственным архитектурным украшением старинного города.

С сайтов: https://www.sb.by/articles/i-vnov-zvonyat-kolokola.html и сайта: https://mogjust.gov.by/governance/str/uoiuekds-oo-ad/archiving/История могилёвского кафедрального собора Трёх Святителей в архивных документах.

Комментарии и обсуждение