К концу XIX столетия теплая домовая церковь Боголюбской иконы Божией Матери, построенная в 1873 г., ещё при утверждении общины, оказалась слишком тесна для Казанского монастыря, считавшегося к тому времени крупнейшей женской обителью Тверской епархии, в которой было уже более 700 сестёр. В 1897 г. игуменья Досифея и казначея монастыря монахиня Макария обратились к архиепископу Димитрию с просьбой о разрешении постройки теплой каменной трехпрестольной церкви с главным престолом, посвященным святыне Казанской обители – древней чудотворной иконе Божией Матери «Андрониковой».

Проект храма, разработанный московским архитектором Н.П. Mapковым, вскоре был утвержден, а 21 апреля 1897 г. получено разрешение Святейшего Синода разобрать теплую Боголюбскую церковь и построить на её месте новую – в честь Андрониковой иконы Божией Матери, и использовать для строительства годный материал, оставшийся от старого храма.

1 мая 1897 г., в день празднования перенесения Греческой Андрониковой иконы Божией Матери из Санкт-Петербурга в Казанский женский монастырь, состоялась торжественная закладка храма. Накануне, 30 апреля, при многочисленном стечении народа в главном соборе было совершено всенощное бдение. Следующим утром прошёл крестный ход на Чкасову гору, после его окончания в соборном храме Казанского монастыря архиепископ Димитрий в сослужении архимандрита Алексия, настоятеля Кронштадтского Андреевского собора протоиерея Иоанна Сергиева и других совершил литургию. По окончании литургии был совершен крестный ход к месту будущего строительства, закладку главного храма совершил архиепископ Димитрий, придельных храмов – архимандрит Aлексий и протоиерей Иоанн Кронштадтский.

Устроение вместо домовой церкви нового храма стало последним желанием игуменьи Досифеи. По состоянию здоровья она не могла деятельно участвовать в строительстве нового собора и поручила все заботы казначее обители монахине Макарии. Большую духовную поддержку устроителям церкви с самого начала оказывал протоиерей Иоанн Ильич Сергиев (Кронштадтский), позднее нашлись и благодетели из купечества, на средства которых был возведено величественное здание.

В 1901 г. строительство было завершено и с 15 по 17 сентября состоялось освящение церкви и её престолов: главного – в честь Андрониковой иконы Божией Матери, придельного левого – в честь святого Григория Просветителя и епископа Иннокентия Иркутского, правого – в честь Всех Святых. При строительстве храма была сохранена усыпальница, располагавшаяся под разобранной домовой церковью Боголюбской иконы Божией Матери. Здесь была похоронена схимонахиня Пелагия, а позже – игуменья Досифея и казначея Казанского монастыря Макария.

С сентября 1922 г. в зданиях Казанской обители размещалась 48-я Тверская стрелковая дивизия. В советское время церковь лишилась боковых глав, была утеряна часть росписей интерьера.

В 1990-х г.г. земли и уцелевшие постройки монастыря были возвращены Русской Православной Церкви, началось его возрождение. В последующие годы был проведен ремонт Андрониковой церкви, восстановлены главы храма.

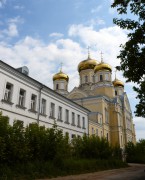

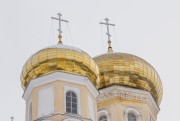

Каменный трёхпрестольный храм Андрониковой иконы Божией Матери имеет длину 47 м, максимальную ширину – 34 м, высоту – 18 м. Снаружи отделан лепниной, орнаментом и росписью. В главном приделе находился резной иконостас прекрасной столярной работы, весь золоченый. В боковых приделах иконостасы были темно-синего цвета, украшенные вызолоченной резьбой. Хоры занимали всю ширину внутреннего пространства. В подвальном этаже, на глубине более 2-х метров была устроена усыпальница, в ней находилась каменная лестница, ведущая в кирпичную пристройку к храму. Здесь были погребены основательница Казанского монастыря игуменья Досифея и казначея обители Макария. Церковь Андрониковой иконы Божией Матери выстроена в духе архитектуры Константина Тона является типичным образцом пятиглавого крестово-купольного храма.

http://www.bankgorodov.ru/sight/cerkov-andronikovoi-ikoni-bojiei-materi

Комментарии и обсуждение