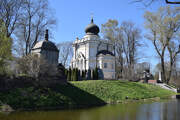

В 1861 году участок земли между монастырем и Невой был отведён под кладбище. Это было третье по счёту кладбище лавры. По первоначальному плану здесь предполагалось разбить сад, но монастырь очень нуждался в месте для захоронений. Первое упоминание о захоронении на "засоборным" (как оно тогда называлось), кладбищем было в сентябре 1863 года, когда на нём похоронили вдову бывшего служителя Сергея Тимофеева. С 1877 г. кладбище в лавре стало называться Никольским, по имени церкви святителя Николая. На территории кладбища располагается пруд, вытянутый с севера на юг, планировка кладбищенских аллей была четкая и правильная. Главная дорожка ведёт от ворот, выходящих на набережную Невы, через мостик пруда к алтарной части Троицкого собора. Параллельно главной Никольской идут дорожки, пересекающие кладбище с запада на восток. Поперечные дорожки, числом 25, рассекают территорию от Монастырки до южной ограды. Продольная дорожка в северной части кладбища называется Архиерейской, в южной - Толиверовской. Таким образом, Никольское кладбище своей планировкой является частью общего лаврского архитектурного ансамбля.

В начале ХХ века территория кладбища была увеличена, затем, при реконструкции Невской набережной, сооружении путепровода и эстакады в головной части проспекта Обуховской обороны, когда сооружался в 1960-е г.г. мост Александра Невского, западная часть кладбища была сокращена. Однако чёткая когда-то планировка его прослеживается до сих пор.

Это было одно из самых дорогих и престижных кладбищ Санкт-Петербурга. Здесь были похоронены адмирал Г. И. Бутаков, герой Порт-Артура генерал Р. И. Кондратенко, писатели И. А. Гончаров и Д. Н. Мамин-Сибиряк, поэт А. Н. Апухтин, литературовед Ф. Д. Батюшков, издатель А. С. Суворин, художник К. Е. Маковский. Здесь хоронили первых русских авиаторов. Жертвам Первой мировой войны 1914-1918 г.г. была устроена братская могила на восточной стороне пруда (не сохранилась). В юго-восточной части был похоронен известный в начале XX века блаженный Матвей. Северо-западный участок кладбища предназначался для захоронений монашествующих. Этот участок до сих пор называется Братским кладбищем. В 1979 г. здесь был похоронен митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, в 1988 г. на Братском участке установлен новый дубовый крест на могиле митрополита Антония (Вадковского) и кресты перезахороненным в 1932 г. из Исидоровской церкви митрополитам Исидору и Палладию; рядом стоит крест-кенотаф митрополиту Петроградскому Вениамину, расстрелянному в 1922 г.

В 1927 году советскими властями было принято решение о закрытии Никольского кладбища. В отличие от Лазаревского кладбища, музейное значение которого представлялось бесспорным, Никольское кладбище признали ненужным для советской власти. В 1930-е г.г. с него начали перенос захоронений в музейные некрополи: на Литераторские мостки Волковского кладбища (перенесён прах И. А. Гончарова, Д. Н. Мамина-Сибиряка, А. Н. Апухтина) и в соседний Некрополь мастеров искусств (перенесён прах актеров Н. Ф. Сазонова, П. М. Медведева, М. И. Писарева, П. А. Стрепетовой, В. Ф. Комиссаржевской, композитора А. Г. Рубинштейна, художника Б. М. Кустодиева и некоторые другие). Процесс этот был приостановлен войной, но в 1954 г. перезахоронения продолжились. Ряд могил начали подготавливать к переносу, но бросили забыли об этом и в настоящее время могилы эти полностью утеряны. Те захоронения, которые не подпадали под охрану, использовались для "добычи" ценного полированного камня, разграбливались мародёрами в поисках ценностей внутри захоронений.

Захоронения на Никольском кладбище было решено возобновить в 1970-е г.г. В 1978 г. здесь был похоронен генерал В. А. Яхонтов, незадолго до этого вернувшийся из эмиграции. Барон Э. А. Фальц-Фейн, живущий в Лихтенштейне, дал средства на восстановление памятника своим предкам адмиралам Епанчиным. Вблизи Никольской церкви - могила историка и этнографа Льва Николаевича Гумилева (1912-1992), на Никольском похоронен и первый мэр города А. А. Собчак. В настоящее время это единственное действующее место захоронения при Александро-Невской лавре.

Кладбищенская церковь, освящённая во имя Святителя Николая, была построена в 1868-1871 г.г. по проекту епархиального архитектора Г. И. Карпова. Эта одноглавый храм с луковичным куполом. Кубический объем со скошенными углами и поясом кокошников под кровлей водружен на высокий подклет с крыльцом, ведущим к входу. Под церковью была устроена усыпальница на средства семьи купца Н. И. Русанова. Также в дар церкви Н. И. Русановым были приобретены и принесены ризница и вся церковная утварь. В храме находилась чтимая икона Николая Чудотворца.

Церковь была закрыта 10 декабря 1932 г. Советские власти решили устроить в здании Никольской церкви крематорий. В 1934 г. здесь проходили испытания печи для сжигания трупов. Однако испытание не было успешным и церковь долгое время использовалась для складов и мастерских.

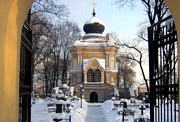

В начале мая 1985 г. она была вновь освящена после капитального ремонта и реставрации. Теперь в церкви проходит ранняя литургия.

http://palmernw.ru/lavra/lavra_nick.html

Комментарии и обсуждение

В годы советской власти в Никольской церкви был крематорий. Когда в 1985 году ее вернули лавре, времени и средств заниматься ее тщательной реставрацией, не было. Год назад лавра, набравшись сил, средств и терпения, одела церковь в леса.

Анастасия Николаевна Пикалова, ген. директор ЗАО «Пикалов и сын»: «Мы полностью сделали переборку обоих крылец, что тоже мы не предполагали, но состояние оказалось, к сожалению, плохим, мягко говоря. Мы сделали много непредвиденных работ и кровлю целиком перекрыли, изменили всю решетку. Кровлю тоже не предполагалось, вот визуально мы так вскрыли, казалось, что все хорошо. Но когда стали работать, состояние оказалось удручающем, поэтому так долго и получилось».

Чтобы в точности повторить утраченный крест, пришлось искать его во всем мире. Единственная фотография нашлась в Нью-Йорке, в президентской библиотеке. Эти сложности останутся за кадром для тех, кто будет приходить в восстановленный храм.

Источник: сайт телеканала "СОЮЗ"

О том, до какой разрухи была доведена к концу 1970-х гг. эта маленькая церковь, можно судить по тому, что ее восстановление заняло пять лет. Передача здания епархии состоялась летом 1980 г., освящение же церкви митрополит Антоний (Мельников; + 29.05.1986) совершил 22 апреля 1985 г., накануне празднования 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Никольская церковь и восстанавливалась тогда в память погибших на войне и при блокаде Ленинграда. Но это скоро забылось - в 1990-х гг. началось строительство многих и многих храмов, связанных с военной тематикой. Однако есть одно малоизвестное церковно-историческое событие, о котором всегда будет напоминать скромная Никольская кладбищенская церковь Александро-Невской лавры. В 1985 г., в год ее освящения, было принято правительственное постановление "О льготах участникам и инвалидам Отечественной войны - служителям культа и работникам религиозных организаций". Только через 40 лет после окончания войны предусмотренные действующим законодательством льготы были распространены на граждан СССР, "отделенных от государства". Ранее этого юбилея даже те священники-патриоты, кого в свое время наградили медалью "За доблестный труд в Отечественной войне", никакими льготами не пользовались, а лишь выплачивали государству чудовищные налоги.