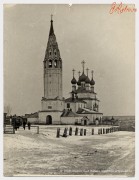

ПАЛЕХ. ЦЕРКОВЬ ВОЗДВИЖЕНИЯ, 2-я пол. 18 в. ул. Ленина. Расположена на гребне пологого спуска к реке, в центре торговой площади: определяет панораму поселка с реки и господствует в окружающем пейзаже. Построена в 1762-74 гг. мастером Егором Дубовым. Вначале колокольня стояла отдельно, позднее ее соединили переходом-притвором с удлиненной к западу трапезной, которая из двустолпной стала четырехстолпной. Вероятно, тогда же над трапезной был сооружен третий придел. А по сторонам колокольни - палатки.

Территорию церкви окружает ограда с воротами, трехпролетными и однопролетными, и часовней. Здание кирпичное, побеленное по обмазке. Один из ярких памятников, воспроизводящих сравнительно редкий тип храмов нарышкинского барокко (с аттиковым ярусом), встречающихся в южных районах области. Основным элементом продольно-осевой симметричной композиции храма является высокий двусветный четверик с сильно уменьшенным в плане аттиковым ярусом, увенчанчанным пятью лучковыми главами над четырехскатной кровлей. К нему примыкает пониженный прямоугольный алтарь с трехлепестковым скруглением восточной стены и конусообразной кровлей и той же высоты трапезная с боковыми приделами, скругленные алтари которых охватывают западные углы храма. Над центральным нефом трапезной поднимается верхний придел; как и боковые, он имеет небольшую самостоятельную главку. Композицию завершает высокий восьмигранный столп колокольни, поставленный на два приземистых четверика и увенчанный граненым шатром с тремя рядами слухов. Высокий цоколь здания подчеркнут узким поясом поребрика. Широкий фриз с многорядной пилой завершает все основные объемы. Пучки из трех тонких колонок подчеркивают углы четверика и трапезной, а одиночные колонки акцентируют сочленения лепестков алтаря. Важный декоративный элемент фасадов - наличники крупных окон (прямоугольных и с лучковым верхом) четверика, алтаря и трапезной. Здесь они украшены трехлопастным очельем с килевидной средней частью, а их формы характерны для 17 в. В верхнем приделе трапезной окна меньшие по размеру, барочные, с ушками и фартуками. Выразителен пояс декоративных полукруглых кокошников аттикового яруса, опирающихся на ступенчатые консольки. Стройные барабаны глав декорированы тонкими колонками. На восточной стене храма, над алтарем, - большая живописная композиция "Воздвижение креста" (выполнена одновременно с внутренней росписью храма в нач. 19 в.); на западном фасаде верхнего придела кирпичной кладкой обозначено имя строителя храма. В убранстве колокольни использованы лопатки, огибающие углы восьмерика, и широкий пояс с выложенным в кирпиче ромбовидным узором под ярусом звона. Глубокие ниши-ширинки с изразцами, расположенные в три яруса на каждой грани столпа, разбивают гладь стены и подчеркивают высоту колокольни. Килевидные архивольты арок звона и фронтончики слухов обогащают пластику шатра.

В интерьере основное пространство перекрыто сомкнутым сводом, алтарная часть - коробовым, переходящим в конху. В трапезной система коробовых сводов с распалубками, причем над центральным нефом свод прорезан прямоугольным проемом в верхний придел (из трапезной туда ведет винтовая чугунная лестница). Все помещения на продольной оси, соединяющие храм с колокольней, а также ее нижний ярус, также имеют коробовые своды. Роспись церкви исполнена между 1807 и 1812 гг. в смешанной технике с применением графьи. Авторами ее, предположительно, были московские художники П. и М. Сапожниковы. Возможно, в работе принимали участие палехские мастера А.Беляев и С. Вечерин. Роспись неоднократно поновлялась и реставрировалась, в 1870-е гг. была сильно записана маслом, а композиции в нижнем ярусе боковых стен исполнены заново. При реставрации 1902-04 и 1906-07 гг. под руководством Н.М. Сафронова и И.М. Баканова очищена от загрязнений и масляной краски. Местами композиции были прописаны водяными красками. Во время последней реставрации в 1950-60-е гг. местными мастерами стенописи промыты и частично освобождены от поновлений. Значительный памятник палехской школы живописи, в стиле которого соединены приемы барокко и классицизма и в то же время сохранены традиции древнерусской иконописи. В красочной гамме доминируют сдержанные, несколько блеклые тона. С бледно-розовым фоном стен сочетаются коричнево-зеленые, глухие красно-коричневые, приглушенный синий и разбеленные охристые цвета композиций. Иконографическая программа росписи традиционна для живописи 17-18 вв. В своде на восточном лотке изображено "Отечество" в древнерусском изводе 16—17 вв., на других в медальонах помещены сцены сотворения мира и первых людей, этот цикл заканчивается в верхней части восточной стены двумя композициями "Грехопадение Адама и Евы".

Роспись на стенах состоит из большого числа квадратных и прямоугольных композиций, написанных вплотную друг к другу в самостоятельных обрамлениях. В верхнем ряду изображены апокалиптические сцены. Ниже следуют евангельские сюжеты, дополненные изображениями семи Вселенских соборов на западной стене. В алтаре, на стенах и своде помещены семь таинств и видения праведников. Источником иконографии почти всех композиций служила гравированная библия Кристофа Вайгеля, изданная в Аугсбурге в 1680 г. Переработка ее гравюр в иконописной манере придала росписям стилистическую двойственность. Пространственно-воздушное построение сцен, свойственное гравюрам, сменилось рельефным пластическим построением формы. Упрощены и плоскостно трактованы архитектурные и пейзажные фоны. Значительно сокращено количество фигур на заднем плане, что позволило увеличить масштаб изображений первого плана. Все это придало росписям больший лаконизм. Иконописные традиции нашли отражение в моделировке обратной и усиленно-сходящейся перспективы. Композиции, иконографически заимствованные из древнерусской живописи ("Вселенские соборы", "Великая литургия"), отмечены подчеркнутой симметричностью и яркой декоративностью. Первоначальная роспись трапезной скрыта под масляной живописью 1904-07 гг. На сводах и столбах расположены большие, но разреженные сцены "Хвалим тебя, Господи", "О тебе радуется", "Похвала Богоматери", житийный цикл св. Николая.

Главный иконостас выполнен в 1907 г. в самарской мастерской братьев И.В. и В.В. Белоусовых. Это необычное произведение является блестящей стилизацией в духе барочных иконостасов 2-й пол. 18 в., что встречается достаточно редко в искусстве нач. 20 в. Иконостас обильно украшен умело выполненной резьбой, довольно точно имитирующей барочный декор. Иконы написаны в нач. 20 в. в характерной для Палеха манере, подражающей древнерусской живописи 17 столетия; в местном ряду есть несколько икон 18-19 вв.

Большое четырехъярусное сооружение имеет завороты на боковые стены. В более высоком нижнем ярусе расположены иконы местного чина с арочным завершением и небольшие праздничные иконы в виде квадрифолиев. Ярусы разделены крепованными антаблементами, иконы - массивными витыми колонками на постаментах. Венчает иконостас икона "Новозаветная Троица" и фланкирующие ее картуши. Крупные центральные иконы и узкие - по осям боковых врат - вносят определенный ритм в несколько жесткую и геометрически правильную композицию. Парадный облик сооружения создается благодаря богатой пластичной резьбе в духе барокко. Над заглубленными в арку царскими вратами расположен резной балдахин с ниспадающей драпировкой и кистями - распространенный элемент декора 2-й пол. 18 в. Крупные завитки и картуши, отличающиеся от барочной резьбы более плоскостной трактовкой, декорируют царские врата и обрамления икон. Резной орнамент в виде плетенки на филенках цокольной части, мелкие зубчики карнизов и разорванный фронтон в завершении носят совсем иной характер, им свойственны определенная сухость и дробность - типичные черты декора кон. 19-нач. 20 в. Фон и резьба позолочены. В алтаре расположен киот, выполненный в одно время с иконостасом, и престол кон. 19 в., декорированный золоченой чеканкой по металлу, с изображением сцен "Страстей". Здесь же находится деревянная раскрашенная скульптура Параскевы Пятницы (19 в.).

Двухъярусный иконостас южного придела трапезной нач. 20 в. характерен для русского стиля. В нижнем местном ярусе помещены четыре крупные иконы, в суженном верхнем - три иконы "Деисуса", написанные в это же время в духе древнерусской живописи. Декорированные басмой царские врата с подковообразным навершием выполнены в 16 в. Это единственное в Ивановской обл. произведение древнерусского декоративно-прикладного искусства. Глухая геометрическая резьба в филенках и на колонках, а также трехлопастные килевидные обрамления отличаются эклектичной манерой. В верхнем приделе трапезной расположен одноярусный иконостас кон. 19— нач. 20 в., типичный для русского стиля. Восточная стена притвора оформлена в виде иконостаса, имитирующего классицистические памятники 1-й трети 19 в. В музейной экспозиции представлено большое число икон 16-18 вв., среди них "Никола с житием" 16 в., двусторонняя икона "Смоленская Богоматерь" и "Св. Николай" 16 в., "Деисус" кон. 17 в. Сохранились три деревянные скульптуры "Христос в темнице" (19 в.), а также Евангелие 18 в. с раскрашенными гравюрами В. Иконникова.

Ограда состоит из круглых столбиков на высоком кирпичном оштукатуренном цоколе, прясла которого украшены крупными лежачими филенками. Столбики завершены шарами на квадратных плитах. Между ними - звенья ажурной металлической решетки с центрическим узором в середине. Маленькая часовня в юго-восточном углу ограды — квадратное в плане сооружение со щипцовым покрытием. Углы отмечены массивными лопатками, над дверным проемом — полуциркульная ниша. У южного придела расположены трехпролетные ворота. Спаренные дорические колонны с широким антаблементом, примыкающие к устоям, фланкируют арки проходов. Сооружение завершается ступенчатым аттиком и барочной фигурной кровлей с небольшим шпилем над каждым проемом. Западные ворота однопролетные. Широкая арка прохода опирается на мощные пилоны с простыми капителями и завершается фигурным аттиком с крестом.

Филимонов, 1863, № 34—35; Березин, Добронравов, 1898, с. 401; Ушаков, 1908, № 40-41, с. 697-703. Отд. оттиск, Владимир, 1908; Бакушинский, 1934, с. 55-84, 247-253; Некрасова, с. 70-72, прим. 17; Зиновьев, 1975, с. 58-64; Шлычков, 1983, с. 138-140. Из книги «Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Ивановская область. Часть 2», М., Наука, 2000, с. 682-688

19 июля 2007

19 июля 2007

Комментарии и обсуждение

Видеосюжет о храме Воздвижения Креста Господня из цикла "Провинциальные истории" Ивановской государственной телерадиокомпании.