Село Карачарово, на реке Оке, находится в 125 верстах от Владимира и в 5 верстах от Мурома. В писцовых книгах 1629-30 гг. записано: «Карачарово дано царем Михаилом Федоровичем за осадное Московское сиденье князю Василию Янушевичу Сулешову. В селе в то время была церковь Живоначальной Троицы и другая церковь во имя св. Николая чудотворца – обе деревянные; при церкви были два попа, дьякон, дьячок, пономарь и просвирница… в приходе двор вотчинников, крестьянских 187 дворов, 32 двора бобыльских и 6 дворов вдовьих…»

Из надписи на сохранившемся в церкви Евангелии видно, что во второй половине XVII в. в Карачарове была еще церковь во имя Введения Пресвятой Богородицы. О Карачаровских церквах XVIII ст. сведений не сохранилось, но местная церковная летопись говорит, что перед построением каменного храма в Карачарове была деревянная церковь в честь Знамения Пресвятой Богородицы с приделом в честь св. апост. Петра и Павла.

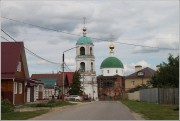

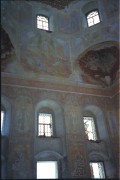

Каменный храм начал строиться в 1811 г.; постройка была окончена и храм освящен в 1828 г. Престолов в храме три: главный – во имя св. Живоначальной Троицы, в приделах теплых – в честь Введения Пресвятой Богородицы и Николая чудотворца. Утварью, ризницей, св. иконами и богослужебными книгами церковь снабжена довольно богато. Большая часть икон в серебряных ризах. Из них более замечательны: икона-складень Боголюбской Божией Матери и икона Федоровской Божией Матери. Первая икона принадлежала 9-й роте 122 дружины ратников во время Крымской компании и пожертвована в церковь капитаном этой роты местным вотчинником графом Уваровым.

Причта при церкви по штату положено: 2 священника, диакон и 2 псаломщика. На содержание их получается: от земли церковной, процентов с причтового капитала в 3679 руб. и от служб и требоисправлений более 100 руб. в год. Дома у членов причта собственные, на церковной земле. Приход состоит из одного села Карачарова, в котором по клировым ведомостям числится 438 дворов, 1098 душ муж. пола и 1255 жен. В Карачарове имеется земская народная школа. Эта школа - древнейшая в губернии; открыта еще в конце XVIII ст. местным вотчинником графом Разумовским. После него школа содержалась на средства графа Уварова, а с открытием земских учреждений перешла в ведение земства.

В.Г. Добронравов «Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии», выпуск 4. Губ. гор. Владимир, Типо-Литография В.А. Паркова, 1897 г.

Комментарии и обсуждение

Каменный Троицкий храм начал строиться в 1811 г., а окончен в 1828 г. В настоящее время храм находится в стадии восстановления. Местное предание гласит, что в основании церкви лежат три вековых дуба, вырванные из земли и внесённые в гору самим Ильёй Муромцем.

Источник: Е.И. Сазонова "Муром. Прогулки по городу и окрестностям". 2012.