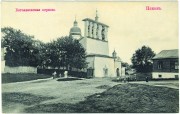

Церковь Богоявления - один из лучших псковских памятников развитого типа. Она стоит на высоком берегу Псковы, отмечая мост через реку: «В лето 6896 (1388). ...мост поставиша новой на Пскове» (Псковские летописи). Мост был построен на месте древнего брода. В переписной книге 1585-87 гг. упоминается Богоявление с Запсковья «у Нового мосту». На иконе часовни Владычного Креста мост не показан. Сейчас в этом месте находится каменная плотина. Церковь большая - кончанская, собирает к себе звезду улиц: здесь сходилось кончанское вече. Обычно церкви Богоявления связывались с водосвятием, которое происходило при большом скоплении народа. Храм стоял в людном месте, обслуживая вече, водосвятие и переправу. Летопись донесла до нас дату основания этой церкви - 1495 год. Однако вскоре церковь «огорела» - следовательно, до нас дошла церковь, возобновлённая в начале XVI века.

Окулич-Казарин неправильно называет эту церковь «Богоявление в Бродех», в соответствии с чем даёт ошибочную дату основания церкви - 1444 год. Богоявление «с Броди» стояло на противоположном берегу реки Псковы, против Богоявления с Запсковья. Рядом с Богоявлением с Броди, но отделённое крепостной стеной и башней Нового Застенья, стояло Богоявление со Кстовы. Ту же ошибку в дате совершил П. П. Покрышкин. К.К. Романов указывает, что церковь Богоявление на Запсковье и Богоявление в Бродех - две разные церкви, стоявшие на противоположных берегах реки. «Церковь Богоявления в Бродех построена, действительно, в 1444 году, но упразднена в 1786 году, а в 1793 году была уже разобрана на материал».

Церковь Богоявления с Запсковья представляла тройную композицию: по бокам основного объёма симметрично стояли два придела, выдвинутые на восток. С запада к церкви примкнул притвор, по углам - закрытые переходы в приделы; мощная звонница выставлена на северо-запад. Все эти части сложились в законченный гармоничный образ. Однако он сформировался не сразу: части храма возникали постепенно.

Первооснову его составлял главный храм и небольшой притвор, открытый в сторону большими арками. Они опирались на четыре полукруглых столбика, несущих свод притвора. Потом появились приделы: в 1538 году - один; к восьмидесятым годам XVI века - другой: 1538 год. «Toe же весны во Пскове замыслиша на Запсковьи соуседи святого Богоявлениа в дроугих приделех новой храм свершити святых Трех святитель, и освящаша, месяца майя в 12 день» (Псковские летописи). В переписной книге 1585-87 гг. уже говорится о двух приделах: Трёх Святителей и Иоанна Предтечи. Следовательно, к этому времени был построен и второй придел, так что оба они относятся к XVI веку.

Сохранилась опись церкви от 1763 года: «Ведомость в Коллегию Экономии, Псковоградские Богоявленские церкви с Запсковья... Церковь Богоявления Господня при ней две предельных церкви, одна усекновения главы святого Иоанна Предтечи, другая святых трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. И притвор каменные, в них три престола. К оной церкви приделана каменная палата в два опартамента длиною на «8»-ми шириною на «7»-ми саженях. На оной палаты колокольня каменная. Оные церкви и палата и колокольня крыты тёсом по дранью. Спереди к церкви ворота и по одну сторону церковная ограда каменная, длиною на «20»-ти саженях... При той же церкви сад, длиною на 32 шириною на 23 саженях, в нем яблоневых 110 деревьев».

Названия приделов подтверждает Клировая ведомость 1810 года: церковь «каменная, твердая, с 2 пределами; 1-й во имя св.пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, 2-я во имя 3-х святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста». Окулич-Казарин уточняет, к каким приделам относились эти названия: «Левый придел во имя Трёх Святителей современен храму и имеет ступенчатые арки; правый же, во имя Усекновения главы святого Иоанна Крестителя, переделан», то есть придел Трёх Святителей - северный, сохранившийся, но он не современен храму, а построен в 1538 году. Западная стена сохранившегося придела разобрана. Это можно объяснить тем, что здесь появилась пристройка - переход. В месте примыкания этого придела к церкви стена утолщена - следовательно, придел был пристроен к церкви, а не возведён с нею одновременно. Притвор сомкнулся с приделами: для этого его расширили, а вдоль северного и южного фасадов построили закрытые галереи (или притворы приделов). Возможно, звонница была поставлена именно тогда, так как она имеет общую стенку с главным притвором, расширенным на север.

У основной церкви - одна глава, три апсиды. Повышенные подпружные арки опираются на четыре столба; западные столбы - круглые, но не на всю высоту: они связаны со стенами и несли деревянные хоры с двумя приделами по углам. Под сводами заделаны голосники. Сохранившийся придел бесстолпный, покрыт ступенчатыми сводами. Под северным приделом существовал подвал. Разбивка стен и декор традиционные, но лопастные кривые, соединяющие вверху лопатки, обогащены дополнительными звеньями (На боковых фасадах число этих лопастей справа и слева неодинаково). Главная апсида храма и апсида придела украшены аркатурой из жгутов - по четыре арки, но несколько различного характера. Кровля восьмискатная. Барабан имеет ярко выраженный энтазис. Апсиды сохранили щелевидные окна, сходные с бойницами.

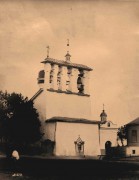

Мощная четырёхпролетная звонница - одна из лучших во Пскове. Она стоит у северозападного угла церкви, примкнув к притвору, но представляет собой самостоятельный объём. Внутренние помещения могли служить в качестве складов. На иконе часовни Владычного Креста звонница увенчана тремя высокими шатрами впереди виден контрфорс, придающий ей устойчивость - он существует и сейчас. Сбоку церкви показан южный придел со своим самостоятельным притвором, не соединённым с главным (звонница уже была, когда не было ещё юго-западной вставки между притворами).

Соединение простых объёмов в единое целое кажется органическим и вместе с тем прекрасно разработанным, хотя части и возникали постепенно. Всё подчинено и главному объёму, и общей идее. Храм воспринимается скулыпурным и именно вылепленным, образно выражая процесс созидания, когда части добавлялись к целому.

Идею массы выявляют и отяжелевший барабан, и приделы, словно довески, прилепленные по бокам, и лепная стена, которую подчёркивают скупые узоры и проёмы, и расширяющиеся книзу стены звонницы, придающие ей устойчивость и монументальность. Хочется перефразировать слова поэта: «весомо... зримо», но не грубо, а удивительно мягко и тепло. Это тепло, свойственное всем псковским памятникам, придаёт кладка. Видимо, она и сформировала художественное мышление зодчих-псковичей.

Замечательна композиция памятника. Церковь стоит на высоком берегу, словно выплывает по течению реки, которая её чуть-чуть огибает. Динамику создаёт звонница, выдвинутая вперёд и в сторону; она не загораживает храма. За ней разворачиваются остальные объёмы, словно привязанные к ней и друг к другу (Богоявление словно «выезжает» на звоннице). Асимметрия композиции зависит от того места, на котором стоит церковь. Интересно сравнить её с композицией церкви Успения с Паромени. Церковь Богоявления динамична, она стоит по течению на круче; река, узкая, но бурная, её огибает; в самой природе заключена активность. Церковь Успения развернута по реке - широкой и спокойной, объёмы сопоставлены; их дополняет звонница, повернутая «лицом» к реке. Звонница Богоявления, повёрнутая по течению Псковы, смотрит на главную реку - Великую, и на главное здание города - Троицкий собор. Повёрнутая «лицом» к Великой, звонница Успения с Паромени также смотрит на главную реку, сам город и на Троицкий собор.

В ансамбле города церковь Богоявления поддерживает зрительно связанные с ней церкви Козьмы и Дамиана с Примостья и Козьмы и Дамиана с Гремячей горы (лучшая точка зрения через Пскову от Кремля). Богоявление находится в центре этого «триптиха». Своими формами и расположением на холме храм оправдывает название - некоего высшего явления.

При реставрации памятника после Великой Отечественной войны было восстановлено покрытие; храм получил новую главу (но слишком вздутую, репообразной формы); в верху барабана открыт традиционный псковский узор; раскрыт и красиво восстановлен западный фасад притвора с интересной разработкой стены нишками; целиком восстановлен барабан и глава придела; восстановлена аркатура - разводы валиков - на апсиде придела. Последнее - наглядный пример, как не надо реставрировать памятники древнерусской архитектуры. Вместо мягких валиков получились ломаные и жёсткие, прямоугольные в сечении, с нарочитой неправильностью. Главная ошибка состоит в том, что неровность подлинных валиков лежит не в одной плоскости, как это сделано при реставрации, а во взаимоперпендикулярных (объёмных); они словно выполнены из массы, которая застыла. Несмотря на отдельные недостатки, реставрацию этого памятника нужно признать одной из лучших во Пскове.

Е.Н.Морозкина "Церковь Богоявления с Запсковья. Конец XV - начало XVI века". (Фрагмент диссертации), 1968 г. http://bibliopskov.ru/cerkov_bogoyavlenia.htm

Название местности Броды связано с тем, что здесь можно было перейти реку Пскову вброд. Впервые упоминается в письменных источниках под 1398 годом. Существующая церковь построена в 1496 году из плиты на месте более ранней, являлась главным храмом Богоявленского конца на Запсковье. Престолов в церкви три: главный, холодный, во имя Богоявления Господня, с правой стороны придел во имя Усекновения Главы Иоанна Предтечи, слева был престол во имя Трёх Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. При богослужениях пел хор из любителей, при внебогослу-жебных чтениях и беседах пели все посетители. По указу Псковской духовной консистории от 31 августа 1786 года к ней приписаны церкви Нерукотворенного (Нерукотворного) Образа Спасителя и Преображения Господня. В деревне Портянниково находилась деревянная часовня, служба в ней совершалась только 29 октября (11 ноября) - в день преподобномученицы Анастасии Римляныни. Когда и кем построена часовня - неизвестно.

При храме построена пятипролетная каменная звонница. На ней висели семь колоколов. Вес первого большого колокола не обозначен, он отлит в царствование Иоанна Васильевича Грозного. Второй колокол, полиелейный, весил 46 п., третий колокол, вседневный, был без обозначения веса, по величине равен полиелейному. Два небольших колокола и два подзвонка обозначения веса не имели.

Церковно-приходское попечительство открыто в 1897 году. В том же 1897 году около церкви Нерукотворного Образа построен кирпичный одноэтажный дом для церковно-приходской школы. Дом построен на средства церкви и псковского купца Александра Ивановича Чернова. Церковно-приходская школа открыта 8 октября 1898 года, в ней обучались 100 учеников обоего пола. Богадельни и больницы при церкви не было. С 1913 года священником в церкви служил Андрей Загорский. Сведений о нём после 1917 года не выявлено.

1 июня 1920 года отделом управления Псковского уездно-городского исполкома составлен акт о передаче религиозному обществу церквей Богоявления и Неру-котворенного Образа. 4 мая 1927 года принято решение губисполкома о закрытии церкви. Видимо, властям всё-таки пришлось отступить перед верующими, т.к. вторично решение о закрытии принято Псковским городским советом 28 ноября 1938 года и 9 сентября того же года. Решение утверждено исполкомом Ленинградской области, в состав которой в 1927 году вошла бывшая Псковская губерния.

В годы Великой Отечественной войны церковь сильно разрушена в результате попадания авиабомбы и артиллерийских снарядов. В огне погиб иконостас XVIII века. В северном приделе, в притворе звонницы, была устроена конюшня.

Церковь частично реставрирована в 1948-1953 годах по проекту Ю.П. Спегальского, вторичная реставрация церкви произведена в 90-х годах XX - начале XXI веков по проекту архитектора А.К. Богодухова. При реставрации обнаружены фрагменты фресковой росписи. 14 июня 1991 года Псковский горисполком дал разрешение Генеральной дирекции «Псковреконструкции» на производство проектных работ для реконструкции церкви под музей церковно-прикладного искусства.

В настоящее время церковь действующая. 13 октября 2008 года митрополитом Псковским и Великолукским Евсевием совершено освящение семи колоколов церкви. Колокола были заказаны в Воронеже Евгением Михайловичем Макаровым, начальником реставрационных мастерских Пскова.

Известный французский архитектор и теоретик архитектуры Ае Корбюзье (1887-1965), много строивший в Европе и Америке, в годы сотрудничества с советскими архитекторами побывал в Пскове. Он восхищался архитектурой древнего Пскова, но самое сильное впечатление на него произвела церковь Богоявления с Запсковья. Воздействие архитектуры этого храма было столь сильным, что, как он сам признавался, когда ему довелось проектировать и строить в 1950-1953 гг. капеллу (часовню) в родном городе Роншане, он вдохновлен был образом Богоявленской церкви Пскова.

http://www.old-pskov.ru/c_bsz.php

Комментарии и обсуждение