Село Собинского района, центр одноимённой сельской администрации, в 19 км от г. Собинки и 24 км от г. Владимира.

Вблизи села находится памятник истории, так называемая Прусова гора, — место битвы дружины князя Всеволода Юрьевича с войсками его племянника — рязанского князя Глеба Ростиславича. В летописях это междоусобное сражение описано под 1177 годом. Одержав победу в этом сражении, князь Всеволод утвердился на великокняжеском престоле. Он стал известен как великий князь владимирский Всеволод III Большое Гнездо.

Упоминание с. Бабаева встречается в документах XVII века. Местные жители считают, что село очень древнее и его название — татарского происхождения, производя, вероятно, название от диалектного «баба», «бабай» — «дед», «старик» во многих восточных языках.

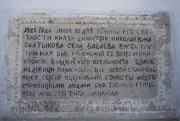

В конце XVII века. село принадлежало Дмитрию Никитичу Наумову. В это время в селе было 4 двора церковных служителей, двор вотчинника и 15 дворов крестьянских. Биографические сведения о Д.Н. Наумове скудны. Упоминание о нём впервые встречается в Дворцовых разрядных книгах. При дворе царя Алексея Михайловича частыми были пышные торжества. На царском пире 21 октября 7183 (1674) года, данном всем боярам и двум думным дьякам, отмечено: «у стола стоял крайчей князь Пётр Семёнович Урусов да с ним стольник Дмитрий Никитин сын Наумов». Служба в стольниках была почётной, и хотя род Наумовых не относился к числу высшей аристократии Московского государства, Дмитрий Никитич достиг этого чина. В 7190 (1682) году в том же чине стольника Дмитрий Наумов был воеводой города Владимира, возглавляя военную и гражданскую администрацию города и большого уезда.

Именно в это время по его заказу и начинает строиться в его вотчине — с. Бабаеве каменная церковь во имя Архистратига Божия Михаила. В 1683 году церковь значится «новопостроенной». Из своей вотчинной земли Д.Н. Наумов выделил на содержание церковного причта «пашни 10 четвертей в поле, а в дву по тому ж, сенных покосов 10 копен».

В начале XVIII века, согласно административной реформе Петра I, Владимирский уезд входил в состав Владимирской провинции Московской губернии. Этот уезд был одним из самых крупных в России, и в нём сохранялось ещё с XVII века деление на станы и волости. Бабаево входило в Карачаровскую волость Опольского стана Владимирского уезда.

В документе 1716 года Бабаево названо вотчиной Петра Ивановича Салтыкова. В 1770 году с. Бабаево, д. Соколово и другие соседние селения принадлежали генерал-аншефу и разных орденов кавалеру Ивану Алексеевичу Салтыкову.

Дворянский род Салтыковых принадлежал к числу наиболее знатных в России, состоял в родстве с царским домом и знатнейшими фамилиями. Значительные земельные владения во владимирском крае, в том числе и из дворцовых земель, Салтыковы получили после женитьбы в 1684 году царя Иоанна Алексеевича на Прасковье Фёдоровне Салтыковой. Новое возвышение рода Салтыковых и приближение их ко двору произошло в царствование дочери Прасковьи Фёдоровны — императрицы Анны Иоанновны (1730- 40 годы).

Из рода крупных землевладельцев Салтыковых вышло наибольшее число бояр, три генерал-фельдмаршала. Наиболее значительные усадьбы Салтыковых во владимирском крае в XVIII — XIX вв. сложились в имениях Смольнёво, Черкутино и Снегирёво. Село Бабаево с деревнями до 1816 года принадлежало известному военному и государственному деятелю, генерал-фельдмаршалу Николаю Ивановичу Салтыкову, родоначальнику княжеской ветви древнего рода Салтыковых.

В 1821 году «волею его светлости князя Дмитрия Николаевича Салтыкова и усердием прихожан» в Бабаеве была построена высокая колокольня. В 1836 году также прихожанами была построена тёплая трапезная в честь Георгия Победоносца, а в 1883 году в ней сделан придел в честь Преображения Господня. К тому времени церковь и кладбище вокруг неё уже были обнесены оградой с металлической красивого узора решёткой между каменными столбиками.

В конце XIX — начале XX вв. причт храма составляли священник, диакон и псаломщик. Приход состоял из с. Бабаева и близлежащих деревень Чижово, Загорье, Юрино, Соколово и Антоново; общее число дворов в приходе было около 300, число прихожан до 1500. Ежегодный доход причта составлял около 1000 руб., что нельзя назвать особо значительным.

В Государственном архиве Владимирской области сохранилось прошение диакона с. Бабаева Николая Соболева от 24 апреля 1906 года: «Не имея средств, чтобы дать своему сыну, воспитаннику второго класса Леониду Соболеву, дальнейшее образование, вследствие бедности моего прихода и многосемейности, покорнейше прошу Правление Владимирской духовной семинарии уволить его из числа воспитанников означенной семинарии». Согласно прошению отца, Л. Соболев был уволен из семинарии «с баллом по поведению 5-ть».

Храм Михаила Архангела был закрыт в 1937 года, здание использовалось под хозяйственные нужды, затем стояло бесхозным, числясь на балансе Государственного центра по учёту, использованию и реставрации памятников истории и культуры области. До настоящего времени сохранились храм с трапезной и колокольней, фрагменты ограды и ворота. Иконостас, масляная живопись, другие элементы убранства храма были утрачены. В 1992 году храм был передан общине верующих Русской православной церкви. С этого времени одновременно со службой идёт восстановление самого древнего в Собинском районе храма. К лету 2004 года восстановлены луковичные главы на церкви и изящная глава на высокой колокольне, видная при подъезде к селу издалека.

Постройки, возведённые в разное время, составляют единый ансамбль. На протяжении веков сложился традиционный трёхчастный трапезный храм. Основной объём XVII века — двухсветный бесстолпный четверик с сомкнутым сводом, с четырёхскатной кровлей, увенчанный луковичным пятиглавием на высоких круглых барабанах с подковообразными кокошниками в основании. Центральный барабан световой, крупнее, без кокошников. С востока к четверику примыкает низкая трёхчастная апсида, перекрытая конхой, а с запада — широкая трапезная часть и высокая четырёхъярусная колокольня.

Архитектурный декор основного объёма характерен для построек ХVII века: углы усилены плоскими лопатками, куб увенчан богатым карнизом с перспективными арочками, окна обрамлены перспективными наличниками с килевидным завершением. Трапезная часть и колокольня построены в преобладавшем в XIX веке стиле классицизма. Стены трапезной расчленены прямоугольными окнами и рустованы до верха окон. Колокольня храма в плане квадратная, увенчана одной главой, в декоре каждого яруса спаренные пилястры и треугольные фронтоны. Ворота представляют собой трёхарочный проём с центральной аркой большего размера, выполненной в виде портика (треугольный фронтон опирается на плоские пилястры).

В 1880 году в черте церковной ограды на средства уездного земства и прихожан был построен одноэтажный каменный дом, крытый железом, в котором с 1881 году разместилась земская школа с квартирой для учителя. С сентября 1892 года школа перешла в ведомство Братства святого благоверного великого князя Александра Невского. Учителем Бабаевской церковноприходской школы был утверждён (и служил до 1902 года) Константин Тимофеевич Тимофеевский, с 1888 года состоявший учителем Бабаевской земской школы.

Здание бывшей школы представляет собой прямоугольный объём без декоративного оформления под четырехскатной кровлей с лучковыми оконными и дверными проёмами. (Сейчас используется под склад).

Село Бабаево, выгодно расположившееся на почтовом тракте из Владимира в Александров, в XIX в. для Владимирского уезда было довольно крупным. Согласно статистическим материалам в нём числилось: по 8-ой ревизии (1833) — 52 двора, 227 душ мужского пола и 237 женского, по 9-ой ревизии (1850) - 52 двора, 253 души мужского пола и 271 душа женского пола, в 1857 г. - 52 двора, 249 душ мужского пола и 277 душ женского пола, в 1863 г. - 70 дворов, 273 души мужского пола и 316 душ женского пола, в 1895 г. в 110 дворах проживало 360 мужчин и 371 женщина. Село было центром Бабаевской волости Владимирского уезда.

По местному исследованию 1897 года наличное приписное население составляло 116 дворов, в них проживало 666 человек, в том числе 351 мужчина и 315 женщин, из села 8 человек находились на действительной военной службе. В селе было 169 грамотных мужчин и 60 грамотных женщин, училось в школе 25 мальчиков и 5 девочек.

В 1900 — 1917 гг. с. Бабаево было центром укрупнённой Кузнецовской волости Владимирского уезда. В 1905 году в нём в 104 дворах проживал 691 человек. Настоящим бедствием для русских селений, в которых значительная часть жилых зданий и хозяйственных построек возводилась из дерева, были пожары. В начале XX века во многих крупных селениях Владимирской губернии действовали пожарные дружины. Сохранилось несколько печатных отчётов о деятельности Бабаевской добровольной пожарной дружины Владимирского уезда за 1910-е гг.

Первая перепись населения советской России прошла в 1926 году. Село в это время было центром Бабаевского сельсовета Владимирского уезда, в нём отмечен 91 крестьянский двор, 155 женщин и 197 мужчин, а всего 352 жителя. Резкое уменьшение населения, очевидно, связано с тяжёлыми временами революционных переворотов и Гражданской войны. В начале 1930-х гг. на восточной окраине села была построена деревянная четырёхклассная школа. Административным центром сельсовета, в который входило в разное время от 4 до 23 селений, с. Бабаево было с начала 1920-х гг. Неоднократные изменения административной подчинённости отмечены в справочниках и документах старожилов села.

Основным занятием крестьянского населения с. Бабаева во все времена было хлебопашество, в 1857 году в селе работали три кузницы. Во второй половине XIX века в селе, как и во всей губернии, активно развивалось отходничество, так как небольшие земельные наделы не могли прокормить большие крестьянские семейства. На 1 приписную душу земельный надел в Бабаеве составлял в конце века 0,94 десятины. В 1895 году уходили на заработки 138 мужчин, 57 женщин, 21 подросток — всего 216 человек, то есть каждый третий житель, если не считать малых детей. В 1897 году в 110 дворах села из 133 были люди, занимающиеся промыслами, не связанными с работой на земле. В разные губернии Российской империи и на близлежащие фабрики в тот год ушли работать из Бабаева 186 мужчин (почти 50 %) и 16 женщин, в их числе 28 плотников, 27 кирпичников, 18 фабричных, 8 в прислугу, а также столяры, слесари, пастухи и подпаски.

Обрабатывать земельные наделы односельчан, ушедших на заработки, нанимались крестьяне с лошадью, так называемые управщики. Таких в селе было в том году 26 человек. А всего в селе были 41 лошадь, 9 жеребят. Других домашних животных было также немного: коров и быков 97, телят тоже 97, овец 104, свиней 20, а коз ни одной.

После отмены крепостного права всё заметнее становилось расслоение крестьян на очень богатых (кулаков) и очень бедных. Прослойка середняков уменьшалась. В конце XIX в. в селе было дворов, не имеющих лошади — 41, не имеющих коровы — 37. Три лошади было только у одного хозяина, по две — в 7 дворах.

Да и главная кормилица крестьян — земля была не у всех и в разном количестве: 22 двора числились безнадельными, всего в 9 дворах надельной земли было более 10 десятин, а в 22 дворах — менее 1 десятины. Выкупивших свои земельные наделы после отмены крепостного права (прошло уже 35 лет) не было совсем, 23 домохозяина сдавали свои наделы в аренду целиком, а 25 семейств арендовали землю у своих односельчан.

В двух дворах села помещались торговые заведения. Основные же необходимые в хозяйстве вещи и недостающие продукты приобретались на ярмарках, которые по определённым дням проходили в Ставрове, Юрине, Ундоле, Владимире. Небольшой, но необходимой для крестьян села и близлежащих деревень, была и ярмарка в Бабаеве 8 (21) ноября, в престольный праздник Архангела Михаила.

В 1931 году в Бабаеве был создан колхоз, который рос, постепенно укрупняясь за счёт соседних селений. В 1940 году он был объединён с колхозом «Красная нива» в д. Загорье, в 1949 году из четырёх соседних мелких хозяйств организовали колхоз им. Сталина с центральной усадьбой в Бабаеве. На реке Колокше действовала одна из наиболее мощных в области межколхозных гидроэлектростанций — Бабаевская. 20 мая 1961 года колхоз получил новое название — «Дружба», а с 19 марта 1965 года он был преобразован в совхоз «Бабаево», затем — в акционерное общество (АО), позднее — в сельский производственный кооператив (СПК) с традиционным названием «Бабаево». Это крупное сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на молочно-мясном животноводстве с развитым растениеводством. Успехи тружеников хозяйства в 1960 — 1990-е гг. не раз отмечались в районной и областной печати.

Село Бабаево — центральная усадьба хозяйства. Здесь работает несколько торговых заведений, почтовое отделение, клуб, школа (в сентябре 1995 года открыта вновь построенная 9-классная школа основного общего образования на 194 места, сейчас учащихся в ней около 100 человек), фельдшерско-акушерский пункт (открыт в 1930-е гг.), детский сад, здания сельской администрации и управления СПК.

В 1930 — 1960 гг. население села постепенно уменьшалось, так как многие, особенно молодёжь, выезжали на работу и учебу в близлежащие городские поселения и на крупные стройки страны. С началом активного строительства объектов соцкультбыта и жилья на центральной усадьбе, в село увеличился приток переселенцев из других населённых пунктов. С 1970-х гг. в селе развита маятниковая миграция, несколько десятков человек из Бабаева ежедневно ездят на работу или учебу во Владимир и Ставрово, а сюда на работу приезжают специалисты сельского хозяйства и учителя.

Облик села складывался на протяжении столетий. Сейчас можно чётко выделить несколько слобод старинной части поселения, живописно расположившихся на ровном месте вокруг большого прямоугольного пруда, обсаженного ивами. Ансамбль культовых построек поставлен в линии застройки самой близкой к пруду улицы и прекрасно отражается в зеркале водоёма. В застройке старого Бабаева преобладают одноэтажные кирпичные дома конца XIX века традиционной планировки и имеется несколько двухэтажных полукаменных и кирпичных зданий. Здания строились из красного кирпича местного изготовления и не всегда штукатурились или белились. Большинство кирпичных зданий лишено декора, деревянные же дома все обшиты крашеным тёсом и часто украшены пронильными наличниками и карнизами. Позади большинства домов имеются большие крытые дворы с хозяйственными помещениями, на задворках за ними располагаются огороды и сады, а перед домами — палисадники с сиренью и цветами.

Церковь с колокольней, ворота и церковная ограда, а также здание церковно-приходской школы и один из жилых домов конца XIX века с наиболее интересным декоративным оформлением фасадов внесены в каталог «Памятники истории и культуры Владимирской области» (Владимир, 1996); ансамбль культовых построек находится на федеральной категории охраны, так как храм постройки 1683 г. представляет интерес как редко встречающийся образец культовой архитектуры XVII века.

Новые постройки в селе сосредоточены, в основном, в двух местах. Жильё, соцкультбыт и административные постройки расположены на нескольких улицах к северо-западу от старинной части. Жилые дома выполнены из кирпича, железобетонных и шлакобетонных блоков с пристройками из дерева или полностью из дерева. Хотя и использовались проекты нескольких вариантов, застройка 1970 — 1980-х гг. выглядит довольно однообразной. Здесь можно встретить и одноэтажные коттеджи на 1 или 2 семьи и двухэтажные дома из нескольких квартир. При большинстве жилых домов располагаются индивидуальные земельные участки, на которых разбиты огороды и сады. Здания общественного назначения кирпичные и выглядят интереснее. Новое строительство ведётся активно, посёлок быстро благоустраивается. Значительная часть проездов асфальтирована. Многочисленные общественные хозяйственные постройки и сооружения (фермы, мастерские, гаражи, зерносушилки, склады и т. п.) охватывают полукольцом старинную часть села с частными садами и огородами с южной, юго-восточной и восточной сторон.

В старинной части села, на противоположном от церкви берегу пруда, в сквере, в 1975 году поставлен обелиск в память о погибших земляках — защитниках Родины, ушедших на фронт в 1941 — 1945 гг. из с. Бабаева и соседних деревень.

Автор: В.А. Антонов. Источник: Записки владимирских краеведов. Выпуск 6

с сайта http://www.vladregion.info/geography/babaevo

Комментарии и обсуждение