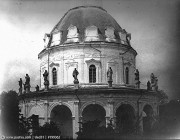

Каждый, кто приезжает в село Подмоклово может увидеть редкий по своей красоте и оригинальности памятник архитектуры – Храм Рождества Богородицы. Храм представляет собой двусветную ротонду, перекрытую высоким куполом, завершенную световым барабаном. Цилиндрический объём храма окружен арками. По осям пилонов аркады, на высоких постаментах поставлены фигуры 12 апостолов и 4 евангелистов.

Село Подмоклово Московской области – это небольшое село под Серпуховым. Считается, что название село получило из-за того, что во время весеннего половодья воды реки Оки заливают окраины села, а возможно, название пошло из-за многочисленных ключей и ручьёв, по преданиям, под селом залегает подземное озеро. К началу XVIII века село Подмоклово было имением князей Долгоруковых. Георгий Фёдорович Долгоруков (1656-1723) получил село Подмоклово в приданное за княгиней Голицыной Марией Ивановной. Г.Ф. Долгоруков был соподвижником Петра I, его жизнь прошла в государственных делах, с 14 лет он состоял на государственной службе.

В 1697 году 39 придворных стольников, в том числе и Георгий Фёдорович, были отправлены в Италию для изучения военно-морского дела, именно эта поездка познакомила русский людей с итальянской культурой и вызвала интерес к художественным памятникам Италии.

В начале 1714 года Георгий Фёдорович был в государевой опале, его имения были переданы во владения его сыновьям: Ивану, Сергею и Алексею, а сам Георгий Фёдорович, выбрал село Подмоклово, как одну деревню себе «на прокорм». Именно эта ситуация и способствовала развитию села. Стоить отметить, что построить церковь владельцу Подмоклова оказалось не так просто... 1 мая 1714 года он заключает контракт с каменщиками, москвичом Андреем Опуриным и крестьянами с. Красное Костромского уезда Василием Александровым «с товарищи» (всего 22 работника), на строительство церкви в селе Подмоклово. В июле было получено разрешение на строительство. На этот момент уже был оригинальный проект храма-ротонды, круглой церкви, руководил строительством иноземец Лоренц фон Фикин.

Но уже осенью 1714 года строительство остановилось, Пётр I издал указ, по которому запрещалось любое каменное строительство по всей стране, кроме Санкт-Петербурга, цель указа – ускорить застройку нового города, но это противоречило интересам церкви и дворянства. В итоге были особые разрешения на завершение строительства каменных построек, если строительство было уже начато или для строительства уже был заготовлен материал. Поэтому строительство храма было продолжено. А сам Георгий Фёдорович к тому моменту был прощён царём и возвращён к своим обязанностям посла при варшавском дворе.

Но уже в 1716 году стены дали трещины и в итоге здание развалилось. 28 мая 1717 года был заключен новый контракт с уже известным Андреем Опуриным и с ярославским каменных дел мастером Алексеем Дмитриевым «с товарищи». Оплата работникам была увеличена, по сравнению с первым контрактом, но они не справились с поставленной задачей. 5 мая 1718 года – новый контракт на строительство с артелью москвича Ивана Каландина (37 каменщиков), работой руководил архитектор иноземец капитан Андрей Шульц, именно он и возглавил реальное строительство храма. Работа была выполнена. Весной 1720 года московский резчик Иван Афанасьев Зимин с помощниками взялись за украшение храма резьбою и созданию 16 статуй по рисункам Андрея Шульца: 12 апостолов и 4 евангелистов.

В 1723 году умирает заказчик строительства храма - Георгий Фёдорович Долгоруков. На этот момент строительство здания было закончено, оставалось установить окна и двери, привезти церковное убранство и иконы, после чего освятить храм. Но до этого дня пришлось ждать целых 30 лет!

Село унаследовал Сергей Григорьевич Долгоруков от отца и не проявлял к селу никакого интереса. В конце 1720-х годов произошло много событий в России. Долгоруковы собирались укрепить своё положение при дворе, женив Петра II на Екатерине Алексеевне Долгоруковой, но внезапная скоропостижная смерть Петра II нарушила эти планы.

Село Подмоклово стало принадлежать новой императрице Анне Иоанновне, которая конфисковала имения князей Долгоруковых. Сергей Григорьевич Долгоруков был лишен всего и сослан вместе с семьей в Сибирь, благодаря заступничеству его помиловали, но выяснились новые обстоятельства о подложном завещании Петра II, и его, как составителя подложного завещания, казнили.

В 1735 году императрица получает прошение освятить храм в Подмоклово, т.к. старая деревянная церковь уже непригодна для службы. Но ничего не изменилось. После воцарения Елизаветы Петровны, были реабилитированы Долгоруковы, и владельцем Подмоклова вновь становится князь Долгоруков – Николай Сергеевич, внук Сергея Григорьевича Долгорукова, заказчика строительства храма. Владельцем с. Подмоклова секунд-майором кн. Николаем Сергеевичем Долгоруковым — внуком строителя — в Синод в августе 1754 г. подано прошение об освящении, взамен вконец обветшавшей деревянной сельской церкви, новой каменной — обеспеченной просителем всей необходимой утварью. Церковь была освящена в том же году, 17 августа (впоследствии ошибочно принятом за дату её строительства) архимандритом Макарием из Серпуховского Высоцкого монастыря. Николай Сергеевич Долгоруков, видимо после смерти единственного сына Петра, продает имение. В 1770 году имение принадлежит Затрапезнову Алексею Ивановичу.

В 1785 году начинается строительство колокольни, которое велось долго и очень медленно. К 1853 году был построен только нижний ярус колокольни, над которым на столбах были обустроены колокола.

Впоследствии владельцы имения часто менялись. В декабре 1786г. село Подмоклово упоминается как вотчина поручика Фадея Петровича Тютчева, а в 1789 г. переходит к его сыну гвардии поручику Петру Фадеевичу Тютчеву. В 1840-е — 1850-е гг. село Подмоклово принадлежит Александру Михайловичу Васильчикову (сыну Анны Фадеевны Тютчевой), который в 1844-49 г. является предводителем дворян Алексинского уезда.

В 1848 году в России, как и во многих странах, была эпидемия холеры. По случаю избавления от холеры самой главной иконой храма стала Владимирская икона Божьей Матери. С этого времени в приходе с. Подмоклово особо почитается храмовая икона Владимирской Божьей Матери: как защита от холеры; ежегодно в день памяти этой иконы, 23 июня, после утрени проводился Крестный ход.

В 1870 году открывается земская школа. Храм с. Подмоклово, тщанием церковного старосты Серпуховского 1 гильдии купца Тимофея Ивановича Каштанова в 1875-м году «сделан тёплым» — при этом, видимо, были заложены арочные проёмы обходной галереи-паперти, кроме алтарной части. В 1882 году по прошению церковного старосты Т.И. Каштанова, разрешено ему, на свои собственные деньги расписать внутренние стены храма священно-историческими картинами. Что и было сделано в течение года.

В 1893-1894 году проводят мелкий ремонт в церкви: позолотили иконостас, отремонтировали печи, возвели деревянную ограду вокруг церкви. В 1894 году усадьбу и прилегающие земли покупает серпуховской фабрикант Пётр Трофимович Рябов, а потом по наследству переходит к его сыну – Николаю Петровичу Рябову.

В 1898 году выходит Указ Тульской Духовной Консистории (с 1799 году церковь относилась к Тульской епархии) разобрать недостроенную колокольню и в срочном порядке построить новую. И уже к 1903 году была построена каменная, покрытая железом колокольня, в основании 2х2 сажени (4.26 х 4.26 м) и высотой 12.78 м. Колокольня простояла до 1930-х годов и была разобрана. К началу XX века уже была утрачена балюстрада над карнизом круговой аркадной галереи.

В начале 1910 годов было проведены ремонтные работы ненадлежащего качества, в результате чего храм утратил свой прежний вид. Сводчатые арки вокруг церкви были заложены кирпичом, статуи апостолов раскрашены яркими красками. В начале ХХ века в интерьере церкви, случайно было обнаружено нечто не совсем обычное, а попросту – скандальное изображение. В одном из номеров за 1900-й год, в газете «Северный курьер» (Санкт-Петербург) – в ряде публикаций обсуждается изображение Страшного суда в притворе, на внутренней стене паперти Богородицерождественского храма с. Подмоклово Алексинского уезда: присутствие там фигуры грешника с портретными чертами поэта М.Ю. Лермонтова.

В возмущённой заметке редактор газеты В. В. Барятинский призывал прекратить глумление над памятью любимого многими поэта: «в церкви, в доме молитвы, прощения и братской любви». В газетной полемике 1900 г. по поводу данной картины обе стороны говорили, что непосредственный повод к «живописному осуждению» Лермонтова – его гибель на дуэльном поединке (как дуэлянт, убитый наповал, он считался самоубийцей). Кроме того, Лермонтов в данном случае осуждается не как личность, а как выразитель определённого идейного течения – русского неоромантизма рубежа XIX-XX вв. Среди жителей же села утвердилась легенда, будто поэт был изображён в церковной росписи «по приказу владельца с. Подмоклово за то, что он был врагом этого помещика, написал на него злую эпиграмму».

Представители местной интеллигенции обращались к тульскому архиерею, прося разрешения изменить внешность изображённого на картине грешника – в чём им было отказано. Только по требованию Постоянной комиссии по вопросам культа при президиуме Всероссийского центрального исполнительного комитета Советов в январе 1934 года стенная роспись «Страшный суд» из притвора Богородицерождественской церкви с. Подмоклово изъята из храма и передана реставрационным мастерским. (Ныне она находится в фондах Государственного музея истории религии, в С.-Петербурге). В конце XIX века приход церкви состоял из 525 мужчин и из 575 женщин. В состав прихода входило село Подмоклово и часть сельца Прокшино. В 1915 году в храме служил один священник и псаломщик.

При Советской власти церковь оставалась действующей до начала 1930-х гг. В 1930 году при реорганизации административно-территориального деления СССР — образовании областей — с. Подмоклово, прежде Алексинского уезда Тульской губернии, было отнесено к Серпуховскому району Московской области, к которому оно относится и сейчас. В 1931-32 гг. решался вопрос о закрытии церкви и использовании её здания под клуб местного колхоза. Соответствующее постановление было принято Серпуховским, а затем и Московским областным исполкомом Советов 4 октября 1931 года.

На общем собрании жителей села было принято решение о закрытии церкви и использовании её под клуб местного колхоза. Большинство идею поддержали, но многие были против. На собрании говорилось, что «Не стоит навязывать детям того, вот что они не будут веровать», и то, что «Надо разрушать старое и создавать новое»... Но эти доводы не были услышаны, а наиболее активная группа верующих тогда активно пыталась бороться за сохранение святыни, в результате чего, по многочисленным жалобам и требованиям верующих прихожан это решение было отменено, и храм в селе Подмоклово оставлен в пользовании верующих. Богородицерождественская церковь с. Подмоклово 20 марта 1935 года решением Всероссийского центрального исполнительного комитета Советов взята на государственную охрану как историко-культурный памятник.

Тем не менее здание, церкви не охранялось и постепенно приходило в упадок: разбиты окна, обваливается внутренняя и наружная штукатурка стен. И 5 сентября 1936 г. Серпуховским районным исполкомом Советов было предложено Подмокловскому сельсовету «обязать местных верующих обеспечить церковное здание ремонтом, в противном же случае поставить вопрос о закрытии церкви». И действительно, в следующем году церковь была закрыта. Службы в храме прекратились в 1937 году, а священник Иоанн Александрович Раевский был арестован. Позже здание использовали как зернохранилище. Она, с годами, всё больше приходила в запустение и постепенно разрушалась.

Руководство Серпуховского музея составляет акт против Подмокловского сельсовета, в распоряжении которого находится недействующая церковь и который должен был обеспечивать сохранность памятника. На тот момент сообщается состояние церкви: окна разбиты, обваливается наружная и внутренняя штукатурка стен, крыша протекает, самочинная разборка сельсоветом иконостаса, вывоз им и выброс церковной утвари, книг и архивных документов. Церковь все эти годы продолжает стоять заброшенной и зарастать кустарником, в начале 1980-х годов неизвестные вандалы сбросили 5 из 16 статуй - Апостолов Андрея и Иакова, Евангелистов Иоанна, Марка и Луки с высоты паперти на землю, из-за чего статуи разбились на куски.

В 1983-1994 годах проводились работы по реставрации церкви, как памятника архитектуры, силами треста "Мособлреставрация". В феврале 1986 г. разработан проект использования церковного здания под музей скульптуры: с заменой статуй над папертью копиями и экспонированием самих оригиналов внутри церкви. Одиннадцать уцелевших статуй были сняты с балюстрады и восстановлены к окончанию работ. 5 повреждённых статуй были восстановлены в Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. И.Э. Грабаря реставраторами Антоняном А.С, Любченко Ю.А., Черемхиным В.А. (после реставрации они находились в фондах СИХМ и хранились в Троицком соборе г. Серпухова и в 2016 году были возвращены на свои первоначальные места). В 1992 году храм Рождества Богородицы был возвращён верующим.

В 2009 году в храме вновь начались реставрационные работы. В этом же году были начаты мероприятия по внесению храма в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Профессиональный надзор за реставрационными работами осуществлял главный архитектор-реставратор храма И. Д. Любимов. Сегодня отреставрированная открытая шестнадцатипролётная аркада окружает храм, а над карнизом на высоких тумбах-постаментах венчающей балюстрады, как и раньше, поставлены копии фигур 12-ти апостолов и 4-х евангелистов в человеческий рост с нарушением первоначального их порядка: скульптуры Апостолов Филиппа и Фаддея поменяли местами (что видно по фотоснимкам храма 1914 и 1936 гг.). Внутри церкви светло и просторно, кажется, что здесь дышится очень легко. Ощущение воздушности создаёт высокий бледно-голубой купол над головой, с окнами и расходящимися белыми лучами, в центре его – как будто кружок синего неба.

В России ближайшим аналогом храма является Знаменская церковь в Дубровицах, которая была построена Борисом Голицыным, двоюродным братом Марии Голицыной, супруги Григория Долгорукова.

Формы храма в Подмоклово гораздо ближе к размеренной ясности Ренессанса, чем к экзальтированной патетике господствовавшего на рубеже XVII и XVIII веков стиля барокко. Статуи апостолов и евангелистов по-ренессансному устойчивы и монолитны, а их экспансивные жесты — лишь формальная дань традиции барокко, в целом же образы святых отличает спокойное достоинство. При сравнении церкви в Подмоклове с ближайшим итальянским прототипом, проектом Карло Фонтана, наиболее заметны различия в программе скульптурного декора. Необходимо признать, что выбор скульптур для украшения храма и порядок их размещения на галерее паперти является оригинальной частью проекта, возможно — собственным творчеством заказчика.

Последняя капитальная реставрация церкви Рождества Пресвятой Богородицы закончилась осенью 2015 года.

14 июня 2014

14 июня 2014

Комментарии и обсуждение

Настоятель - протоиерей Дионисий Крюков

В ближайшее время появится информация о ходе реставрации.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в усадьбе "Подмоклово" по адресу: Серпуховский район, с.Подмоклово, является объектом культурного наследия федерального значения (Постановление СМ РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, Указ Президента России от 20.02.1995 г. № 176).

Кирилл Аминов 13 апреля 2015 г.

27 июня 2016 года. Пять оригинальных скульптур XVIII в. привезены из мастерской в храм Рождества Богородицы в Подмоклове. Вскоре сюда привезут ещё шесть статуй, которые будут временно находиться внутри церкви. Предположительно, в будущем уникальные статуи разместят в близлежащей усадьбе, которую планируется восстановить. В настоящее время ротонду храма украшают точные бетонные копии скульптур. Увидеть оригиналы можно во время службы (с 16.00 по субботам и с 9.00 до 11.00 по воскресеньям).

Источник: http://oka-info.ru/news/article/26617/

Первоначальный облик храма сохранился до XIX в. После закрытия храма в 1930-е г.г. бесхозное здание стало быстро разрушаться и в 1982 г. пришло в крайне аварийное состояние. На галерее были обрушены и разбиты пять скульптур, своды галереи были частично обрушены вместе с деталями карниза и стен. В интерьере было полностью утрачено внутреннее убранство вместе с росписями XIX в.

В 2009-2015 г.г. проведены работы по сохранению объекта культурного наследия с реставрацией ротонды, фасадов, галереи, порталов, сводов, обновление столярных оконных заполнений, реставрация, восстановление и воссоздание скульптур.

Информация с сайта Министерства культуры Российской Федерации, http://www.mkrf.ru

В 1875 году заложили арочные проёмы галереи храма Рождества Богородицы и расписали изнутри полученный притвор. На западной стене по древней традиции появилась картина Страшного суда. Среди грешников был изображён Михаил Лермонтов. Интеллигенция Серпухова возмутилась, но получила разъяснение, что Леромонтов повинен "как дуэлист в трёх тяжких грехах: убийстве, самоубийстве и неповиновении властям". В конце ХIХ века в армии не только возродились дуэли, но их ввели в военное законодательство, и церковь остро отозвалась на это явление. В советское время "Страшный суд" из Подмоклово с портретом Лермонтова, отколов от стены, выставили в ленинградском Музее истории религии и атеизма, который размещался в Казанском соборе. Сегодня кусок фрески где-то в запаснике.

Из книги: Михаил Жебрак "Пешком по Подмосковью". - Москва. ООО "Издательство Аст", 2020

Был в храме 14 мая 2022 года. Приходские служители дали уточняющую информацию:

Те 16 статуй, которые сейчас красуются на крыше храма – хорошо сделанные копии. Такое решение было принято в связи с тем, что оригиналы, сделанные из мягкого известняка, на улице быстро выветриваются и разрушаются. 11 подлинных статуй расположено внутри храма, а 5 статуй, восстановленных специалистами научно-реставрационного центра им. И. Э. Грабаря, так и остались в в Серпуховском историко-художественном музее.

В связи с пандемией после 2019 года концерты народной и классической музыки пока не проводились. Около храма расположены различные старинные архитектурные артефакты: надгробия, сохранившиеся элементы декора и т.д. Сохранившейся флигель усадьбы не реставрировали, он продолжает разрушаться.