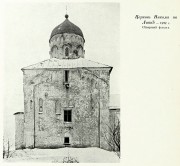

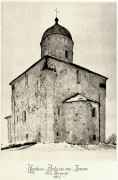

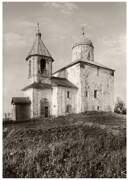

«…Церковь во имя святителя Николая Чудотворца (Николы на Липне) заложена в 1292 г. на месте, где, по преданию, был обретен чудотворный образ святителя Николая на круглой доске. Хотя активное строительство в Новгороде во 2-й половине XIII в. не велось, творческая мысль зодчих нашла выражение в новом архитектурном облике церкви свт. Николая. Во многом он повторяет объемно-пространственное решение церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Перыни (Перынском скиту, 30-40-е гг. XIII в.). Квадратный в плане 4-столпный одноглавый одноапсидный храм с 3-лопастным завершением фасадов отличается выразительным и лаконичным силуэтом. Его компактный объем с пониженной алтарной апсидой получил подчеркнутую вертикальную организацию. На пересечении приподнятых центральных сводов возносится глава на стройном барабане.

По углам фасады здания закреплены лопатками, от которых под лопастями кровли пробегает фриз из арочек - мотив, в различных вариациях распространенный в храмовой архитектуре XI-XIII вв. по всему европейскому миру. Аркатурный пояс наряду с полукруглыми «бровками» над окнами украшает и барабан купола. Остальные части фасадов практически лишены декора: их оживляют только ниши с полукруглыми завершениями и несколько вмонтированных в кладку небольших каменных крестов. Окна на фасадах размещены по единой схеме: в среднем ярусе в центральной части каждого фасада (кроме восточного) находятся по 2 окна, над ними в люнете - одно. Такое расположение окон скоординировано с 3-лопастным завершением храма и приводит к созданию крестообразной системы освещения в интерьере. Форма основных окон однотипная - 2-уступчатые арочные ниши; наряду с ними использованы необычные миниатюрные окна крестообразной формы, которые освещают камеру на хорах в юго-западном углу храма, а также несколько крестообразных ниш, расположенных на южном, восточном и северном фасадах. Своеобразна строительная техника: стены храма сложены из камня, большемерного брускового и лекального кирпича на известково-песчаном растворе.

В основном объеме четко прочитывается пространственный крест, вычленяемый 4 подкупольными столбами и примыкающими к ним в верхней части стенами угловых компартиментов. Столбы, крещатые в верхней части, в нижней имеют разное сечение: восточные - прямоугольное, западные - 8-гранное.

В западной части храма расположены хоры в виде деревянного настила между 2 небольшими угловыми палатками. Сюда ведет деревянная лестница, устроенная в юго-западном компартименте. Угловые помещения на хорах перекрыты необычными для Новгорода, но типичными для романского зодчества 4-гранными шатровыми сводами. Северо-западная палатка имеет с востока нишу с едва просматриваемым изображением процветшего креста. Вероятно, именно здесь размещался некогда придел во имя священомученика Климента, папы Римского, упоминаемый в документах XVI в. Помещения по сторонам алтаря, жертвенник и диаконник, представляют собой еще более узкие, малоосвещенные, вытянутые по вертикали пространства, перекрытые полукоробовыми сводами. Храм серьезно пострадал в годы Великой Отечественной войны. В 50-х гг. XX в. был реставрирован по проекту П. Н. Максимова под рук. Л. М. Шуляк.

Церковь свт. Николая - единственный в рус. искусстве сохранившийся в значительной части фресковый ансамбль XIII в. Стенопись завершена не позднее 1299 г. - даты смерти заказчика-строителя архиепископа Климента. Его имя упоминается в записи-граффити, сделанной поверх фрескового грунта в помещении жертвенника.

Еще в XIX в. роспись была относительно полной. В 1877 г. в церкви были проведены ремонтные работы, в ходе которых древняя стенопись была перекрыта масляной живописью, а местами сбита. Однако, вероятно, древние фрески поновлялись и ранее. К утратам добавились разрушения периода Великой Отечественной войны. Первые пробные расчистки живописи проводились в 1923 и 1930 гг. Основной объем их был выполнен в 1946 г. В 80-х гг. XX в. работы по расчистке и укреплению росписей велись под рук. А. С. Кузнецова («Союзреставрация»).

Уцелевшие фрески в основном сосредоточены в алтарной части и небольшими фрагментами просматриваются на стенах наоса. Значительную информацию о первоначальной росписи дают архивные материалы и свидетельства очевидцев 2-й половине XIX - 1-й половине XX в.: рисунки И. И. Горностаева; архивные описания Ю. Н. Дмитриева 30-40-х гг. XX в.; акварельные схемы-зарисовки (авторы - архитекторы В. Кузанян и А. Д. Стена, см.: Дмитриев. 2010). Благодаря им с различной степенью точности атрибутируется состав изображений, характеризуются колористические особенности (к настоящему времени почти не поддающиеся оценке), художественные приемы мастеров и качественный уровень фресок. Большое значение для их изучения имеют схематические эскизы системы росписи уцелевших частей храма, составленные в 1946 г. (архитекторы Максимов и Кузанян). Акварельные эскизы восточной, северной, западной сторон наоса и росписей северной стены вимы, а также помещений жертвенника и диаконника (в масштабе 1:25) сохранились в копиях (1947, автор Стена), в оригинальном эскизе - поперечный разрез с видом на восток (1946, автор Кузанян; все в архиве СНРПМ. Инв. № 44).

В построении фресковой декорации заметна связь с домонгольсими ансамблями: четкое разделение на регистры, соотнесенные с архитектурными членениями, а также выделение высокой цокольной зоны, расписанной «под мраморы». Отличие заключается в большем, чем прежде, диапазоне масштабных перепадов между регистрами росписи, размещенными на узких плоскостях стен, развитых по вертикали и разделенных оконными проемами. На сводах и в верхних зонах стен располагались лаконично решенные композиции евангельского цикла. Плоскость между верхним окном в люнете и расположенными ниже 2 окнами средней зоны занимали доминирующие по размеру фронтальные шеренги святых в рост. Выделялась хорошо видная взгляду прихожан роспись западной стены под хорами с многофигурной композицией «Страшный Суд», выдержанной в мелком масштабе, как и иконные сюжетные изображения. Настолпные росписи строились по принципу вертикальных, четко разграниченных звеньев, заполненных единичными фигурами святых (преимущественно воинов), а вертикали уступов крещатых в плане столпов на всю высоту оформлены узкими орнаментальными цепочками.

Одна из специфических черт декорации церкви - необычный для алтарного пространства тематически усложненный состав изображений, включающий значительную часть двунадесятых праздников, которые обычно размещались в пространстве наоса. Это «Сошествие Св. Духа на апостолов» в люнете вост. стены, расположенное ниже «Преображение», на северной и южной стенах вимы в верхнем регистре - «Введение во храм» и «Сретение», в нижнем регистре южной стены - «Крещение». Выбор этих сцен и включение их в контекст традиционных образов алтаря, несомненно, были обусловлены символикой этой зоны, которая возводилась к Святая Святых ветхозаветного храма.

Особый комплекс идей, вероятно, определил появление в алтарной росписи 3 пар св. целителей: Кира и Иоанна, Космы и Дамиана на сев. стене (эти фрески почти не видны, но известны на основании анализа описания Дмитриева и акварельных схем; Дмитриев. 2010. С. 202), а также Флора и Лавра, представленных с мечами (их фигуры дошли в лучшей сохранности). Еще в XII в. почитание святых Флора и Лавра приобрело в Новгороде специфический оттенок, сопряженный с культом врачей-бессребреников. Сцена «Крещение» дополняет «целительскую» часть программы алтарной росписи, напоминая, что освященное в день Богоявления «водное естество» приобретает целительную силу, которая сохраняется круглый год. Сосредоточенность в алтаре столь развитого состава образов целительской тематики, по-видимому, была связана с посвящением главного престола храма свт. Николаю Чудотворцу. Вера в великую силу этого святого в борьбе со всевозможными скорбями и недугами легла в основу предания об исцелении кн. Мстислава Владимировича, совершенном свт. Николаем через его образ на круглой доске, обретение которого связывается с о-вом Липно.

Существенное отклонение от общепринятых схем обнаруживает роспись конхи апсиды, хотя ее центральное изображение - образ Божией Матери «Знамение» (ныне утрачено; на этом месте - образ Божией Матери «Живоносный Источник») вполне традиционно для данной части храма. Однако в церкви Л. м. этот образ приобрел неповторимые черты. В его поле, определенное границами конхи, были введены 2 фронтальные фигуры. Одна из них - пророк, по-видимому Исаия, предсказавший Боговоплощение: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына».

Парная ему фигура остается под записью; судя по частично раскрытому древнему фрагменту свитка со словами: «ИСКОНИ БЕ СЛОВО…» (Ин 1. 1), это ап. Иоанн Богослов. Очевидно, их присутствие по сторонам Богоматери с Предвечным Младенцем на Ее лоне было призвано акцентировать догмат Воплощения и служило изобразительным комментарием. Исключительное значение этого образа для заказчика росписи архиеп. Климента соотносится с существованием в Новгороде древней местночтимой святыни - чудотворной иконы Божией Матери «Знамение». Каноническое ее почитание было оформлено не позднее сер. XIV в. и должно было иметь длительную предысторию, основанную на устных преданиях. Формирование местной традиции могло влиять на выбор иконографических мотивов в росписях новгородских церквей, созданных на протяжении этого периода.

Программа росписи жертвенника и диаконника следовала распространенному в XII в. новгородскому обычаю посвящать эти части храма Богоматери и св. Иоанну Предтече. Однако в декорации диаконника на северной и южной стенах зафиксировано изображение четы неизвестных святых в молебном предстоянии св. Иоанну Предтече. При этом мужской образ на основании княжеского типа одежд идентифицирован как равноапостольный князь Владимир Святославич, крестивший Русь, - древнейшее из сохранившихся в монументальной живописи изображений этого святого. Среди избранных святых, запечатленных на стенах церкви Л. м., видное место занимали благоверные князья Борис и Глеб, известные по акварельному воспроизведению В. А. Прохорова. Почитание этих святых в Новгороде к моменту появления церкви во имя свт. Николая имело достаточно глубокую традицию, закрепленную строительством в 1167 г. Сотко Сытинычем внушительных размеров храма в Детинце. В эпоху начавшегося возрождения русских земель почитание памяти первых русских святых, «сродников» живущих князей-полководцев, по-видимому, стало более актуальным. В росписи церкви нашли отражение наиболее почитаемые на этих землях святые, а также важный этап формирования национального пантеона святости с включением местно почитаемых святынь. Тематика росписи сосредоточена вокруг таких значимых для Новгорода святынь, как икона Божией Матери «Знамение» (чей образ осенял алтарную апсиду) и икона свт. Николая Чудотворца (с преданием об этом святом связано основание церкви на о-ве Липно, что обусловило целительскую тему росписи ее алтаря). Архиерейский заказ не ограничивал идейное содержание росписи задачами догматического плана, оно не лишено ктиторского характера. Состав образов благоверных князей, св. ратников и вооруженных мучеников свидетельствует о повышении авторитета князей-полководцев и благоверных воинов в республиканском Новгороде в эпоху непрестанных военных столкновений.

Значительные трудности представляет анализ пластических характеристик росписи, поскольку почти везде верхний красочный слой утрачен и уцелел лишь подмалевок. Тем не менее сохранившиеся участки позволяют оценить художественный строй стенописи как неоднозначное явление. Лапидарны фронтальные изображения святых, напоминающие фигурки на полях некоторых новгородских икон XIII в.; убедительно переданное движение находит параллели в миниатюрах тверской «Хроники Георгия Амартола» кон. XIII - нач. XIV в. Типы ликов и способы их моделирования пробелами имеют сходство с близкой по времени живописью соседних художественных центров - Твери и Пскова.

От первоначального убранства церкви сохранился храмовый образ свт. Николая. В 1921 г. он был передан в Новгородский музей из Сковородского монастыря, где находился после запустения Л. м. Согласно ктиторской надписи, помещенной на нижнем поле, икона была выполнена в 1294 г. для церкви во имя свт. Николая на средства некоего Николая Васильевича (это имя не встречается среди новгородских бояр; скорее всего заказчик иконы был купцом). Сообщены имя мастера - Алекса Петров, а также сведения о поновлении иконы в 1556 г.; в это же время была сделана и сама надпись, в 1-й части повторившая древний текст. Святой представлен как ходатай за весь мир и всеобщий защитник. Христос и Богородица, изображенные по сторонам свт. Николая в меньшую величину, вручают ему Евангелие и омофор в соответствии с преданием о чуде на Никейском Соборе. Небольшие фигурки святых на полях превращают огромную храмовую икону в образ апостольской Церкви.

Легенда об обретении иконы свт. Николая Чудотворца близ о-ва Липно и об исцелении от нее князя Мстислава Владимировича была записана в 3-й Новгородской летописи, окончательная редакция относится к 1673 г. Предание послужило основой лит. Произведения. Список в сборнике из рукописного собрания Вологодского архиерейского дома некогда принадлежал Спасо-Прилуцкому монастырю близ Вологды; полное заглавие: «Чюдо, иже во святых отца нашего Николаа, Мир Ликийских чюдотворца и архиепископа, сотворившееся в Великом Новеграде. И что ради церковь святаго Николаа соборная, иже на торговой стране, на Ярославле Дворище именуется. И что ради в той церкви местный образ Николая Чюдотворца, круглая дска». Существовал еще один список, хранившийся в Николо-Дворищенском соборе Новгорода и не отмеченный Н. К. Никольским; его местонахождение неизвестно. Текст этого списка был опубликован в 1818 г. отдельным листком для «народного чтения», позднее переиздан…»

По материалам сайта «Православная энциклопедия»:

1 декабря 2023

1 декабря 2023

10 марта 2025

10 марта 2025

10 марта 2025

10 марта 2025

10 марта 2025

10 марта 2025

20 декабря 2025

20 декабря 2025

Комментарии и обсуждение

Это единственная сохранившаяся постройка древнего Липенского монастыря. Здание украшают оригинальные ниши с рельефными крестами в них. В храме хранилась первая подписанная и точнодатированная икона Древней Руси - Николай Чудотворец 1294 работы Алексы Петрова. Храм открыл новый этап в истории новгородского зодчества, связав в эволюционный ряд храмы 12 и 14 веков.

Ю.Г. Иванов Русские святыни. - Смоленск. Изд. Русич, 2005.