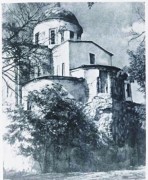

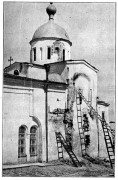

После того как в 1829 г. в прибрежной части Керчи была разобрана генуэзско-турецкая крепость, единственным средневековым памятником на территории города осталась церковь Иоанна Предтечи, древнейшая (восточная) часть которой представляет собой хорошо сохранившийся крестово-купольный храм средневизантийского периода.

Благодаря уникальной сохранности церковь обратила на себя внимание ученых путешественников уже в конце XVIII в. и с тех пор постоянно упоминалась на страницах научных изданий, путевых дневников, справочников и путеводителей. Однако широкую известность она получила не только как яркий образец византийской храмовой архитектуры. Антиковедов, и особенно тех из них, кто специализировался в области древнегреческого искусства и эпиграфики, она привлекла, прежде всего, благодаря многочисленным изделиям из камня: архитектурным деталям, надгробиям, постаментам и обломкам статуй, которые были найдены в ее стенах и облицовке пола, а также в доме священника, на территории церковного двора и в его ограде.

Впрочем, уникальным сооружением в этом отношении церковь отнюдь не являлась. Разнообразные античные изделия из мрамора и известняка были вмонтированы и в стены многих других построек Керчи, причем не только османского периода, но и возведенных уже после 1771 г. Обломки «древних мраморов» были также во множестве использованы при строительстве стен и внутренних построек генуэзско-турецкой крепости ив облицовке ее рва. Особенно много их найдено в 1829 г. во время разборки крепостных сооружений, чему способствовал нанятый И. А. Стемпковским надсмотрщик, который «безотлучно находился при разломке стен старых строений, осматривая все добываемые из оных камни и наблюдая о сбережении и обращении в музей тех, кои окажутся с изображениями, надписями и проч.». Своевременно предпринятые керченским градоначальником меры позволили пополнить коллекцию Керченского музея мраморными и известняковыми «украшениями древней архитектуры», «прекрасным фризом», хорошо сохранившимся карнизом и обломками посвятительных и почетных надписей. Наиболее же часто в путевых дневниках конца XVIII – начала XIX вв. упоминались барельефная плита с изображением грифона и мраморная скульптура льва, которые были установлены в восточных («морских») и западных воротах крепости не позднее 60-х гг. XVII в.

Кроме того, обломки «античных мраморов» – надгробий и постамента с надписью, датированной 192 г. н. э., – были использованы в облицовке «главного керченского фонтана», сооруженного недалеко от западных крепостных ворот еще в османский период.

В конце XVIII – первом десятилетии XIX вв. на эту особенность городских построек обращал внимание едва ли не каждый из побывавших в Керчи путешественников. Так, в 1786 г. Жильберу Ромму весь город показался «сооруженным из обломков греческих зданий». Большим количеством античных древностей, использованных в качестве строительного материала, был поражен и Э.-Д. Кларк, посетивший Керчь в 1800 г. По его словам, стены города «покрыты мраморными плитами, целыми и разбитыми, с барельефами и надписями, оставленными без внимания или разрушенными». А некоторые из них использовались в качестве «ступеней перед дверьми домов» или служили их украшением, причем зачастую будучи установленными «наискось или в совершенно перевернутом виде». Изобилие мрамора среди «нетесаных камней… во многих униженных хижинах» Керчи отметил в 1802 г. и П. И. Сумароков.

Что же касается церкви, то впервые на ее античные древности в 1786 г. обратил внимание Жильбер Ромм. Среди мраморных плит ее пола он обнаружил два фриза. Третий фриз, гораздо лучше сохранившийся, был использован в конструкции лестницы северного (бокового) входа. Здесь же находились два мраморных постамента, а в кладке северной стены Ж. Ромм заметил надгробную плиту с эпитафией «ΘΕΟΝΑ ΥΙΕ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΑΜΑΣΤΡΙΑΝΕ, | ΧΑΙΡΕ». Однако следует отметить, что античное происхождение многих мраморных деталей, особенно фризов из церкви, вызвали у Ж. Ромма сомнение. Путешественник полагал, что они могли происходить «из построенной турками мечети, из развалин нескольких храмов или из какого-нибудь большого здания, которое было воздвигнуто в этой местности греками». Позднее, продолжив поездку по Крыму, он укрепился в своих сомнениях. В Бахчисарае Ж. Ромм обратил внимание на мраморные украшения общественной бани, часть которых были «такого же характера», как и некоторые фризы, найденные им в керченской церкви. Благодаря этому обстоятельству, как пишет сам автор, он стал доверять услышанным им в Керчи рассказам о том, что большая часть мраморных украшений попала в церковь из мечети.

В 1794 г. несколько надгробий зарисовал П. С. Паллас и предложил свою версию, объясняющую, каким образом они могли попасть в стены храма и других городских построек: «При раскопе фундаментов было найдено много старых могил и других древностей различного рода, срытых работавшими солдатами, а камни с надписями были ими употреблены в постройки». Еще один известняковый барельеф с изображением сцены загробной трапезы и надписью «ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ» он нашел в доме священника. По словам П. С. Палласа, «камень этот взят из облицовки фонтана, находившегося когда-то к западу от почтовой дороги, ведущей в Керчь».

В 1793–1794 гг. к изучению лапидарных памятников Боспора обратился Ф. К. Маршал фон Биберштейн. Некоторые из них, в том числе и надгробия из южной и северной стен церкви и дома священника, изданы им в небольшой анонимной статье «О древних греческих надгробных камнях, встречающихся около Таврического пролива». В 1802 г. надписи, опубликованные Ф. К. Маршалом фон Биберштейном, были переизданы Мэтью Гатри. Он же, видимо, со слов своей жены – Марии Гатри, посетившей Керчь в 1795 г., – упоминает о колоннах «колоссального размера», лежавших рядом с храмом. Краткое описание и изображения трех надгробий из северной и южной стен храма опубликовал Л. С. Ваксель. На множество «греческих барельефов», вмонтированных в городские постройки и собранных для ремонта церкви, в 1800 г. обратил внимание Э.-Д. Кларк, при этом был возмущен варварским отношением к ним со стороны местных жителей. Такая же картина представилась и П. И. Сумарокову. Вокруг церкви он заметил разбросанные обломки мраморных колонн и капителей, а на ее наружных стенах – «грубо высеченные выпуклостию изображения». В 1803 г. схематические рисунки некоторых надгробий с текстом и переводом эпитафий в одной из своих «Путевых тетрадей» привел Н. А. Львов. Несколько рисунков и «памятных записок» о керченских древностях, в том числе и надгробий в стенах церкви, сделал в 1806 г. английский путешественник Реджинальд Хебер.

На два барельефа при посещении церкви в 1818 г. обратил внимание А. И. Михайловский-Данилевский, сопровождавший Александра I в его поездке по южным землям Российской империи. И хотя их подробного описания он не привел, но, насколько можно понять из его слов, остался впечатлен ими как высокохудожественными произведениями, напомнившими ему «об упадке искусств со времени их работы».

В 1822 г. с античными древностями церкви ознакомился английский врач и путешественник Роберт Лайелл. Во дворе он осмотрел собранные у ее стен обломки карнизов, капителей и колонн и особо отметил «обезглавленную статую женщины титанических размеров, выполненную из мрамора, драпировка на которой была чрезвычайно красивая». Очевидно, что Р. Лайелл принял за нее торс огромной статуи, в которой исследователи XIX в. видели Эскулапа или Асклепия. После того, как эта статуя была перемещена в Эрмитаж, О. Ф. Вальдгауер, сравнил ее со скульптурой карийского царя Мавсола и атрибутировал как изображение «боспорского царя». Один из авторов данной статьи предположил, что это боспорский царь Перисад I (349–309 гг. до Р. Х.).

Четыре барельефа, из которых два «высокой работы, с именами усопших и окончанием ? радуйся», насчитал на стенах храма в 1825 г. П. П. Свиньин. При этом, как и Р. Лайелла, его внимание особенно привлекли «женская колоссальная статуя отменно смелого резца» и «торс мужчины…гораздо низшей работы», установленные в церковном дворе. «Великое множество надписей, барельефов, обломков от колонн, вмазанных в стены церкви и находимых вокруг ея» позволили ему предположить, что она была построена первыми «пришедшими сюда христианами из развалин храма знаменитого Эскулапа Пантикапейского».

О надгробиях, вмонтированных среди мраморных плит пола, в 1827 г. упоминает и Керчь-Еникальский градоначальник Ф. Ф. Вигель. По его словам, на некоторых из них высечены «разные фигуры» и служили они «совсем для другого употребления», иными словами были использованы в кладке вторично. Как одна из достопримечательностей церкви «мраморы с разными фигурами, большей частью грубыми изображениями» были включены также в «Описание древним зданиям, находящимся в крепости Еникальской и бывшей Керченской, и вообще на крымском берегу Таврического или Воспорского пролива», составленное 17 марта 1827 г. инженер-капитаном и командиром Еникальской инженерной команды Хр. Штиром.

В 1832 и 1834 гг. Керчь посетил Фредерик Дюбуа де Монпере. В своем сочинении он уделил внимание и церкви Иоанна Предтечи, попутно отметив, что «памятники Пантикапея» начинались «уже в стенах храма». По его мнению, многие из них были «привезены сюда» (на церковный двор), чтобы «уберечь от разрушения». Однако подробного их описания он не привел, поскольку, по его словам, они были опубликованы в сочинении П. С. Палласа.

В 1836 г. с лапидарными памятниками церкви ознакомился Н. Н. Мурзакевич. На северной стене он отметил два надгробия с изображениями и надписями, прочтенными им как «Феонайя (дочь) Дионисия радуйся» и «Публий Косса радуйся», а на южной стене еще два надгробия без надписей. Спустя несколько лет о надгробиях Феоны и Публия упомянул архиепископ Гавриил.

Наиболее полная сводка античных лапидарных памятников из церкви приведена в сочинении А. Б. Ашика «Воспорское царство», изданном в 1848 г. В их числе – посвятительная надпись на мраморной колонне, обнаруженная в 1839 г. внутри церкви или недалеко от нее, а также эпитафии на надгробиях Наны и Демостратеи (южная стена), Лисимаха, сына Эвхариона (в алтарной части), Публия, сына Косса, и Феоны, сына Дионисия (северная стена). Среди других античных изделий из мрамора А. Б. Ашик назвал уже упоминавшийся нами «колоссальный торс Эскулапа» (по его мнению, может быть, и Юпитера), находившийся с «незапамятных времен» в ограде церковного двора и здесь же, якобы, обнаруженный в 1800 г. Э.-Д. Кларком.

В 1844 г., вслед за А. Б. Ашиком, но уже в виде отдельной статьи Н. Н. Мурзакевич опубликовал пьедестал в виде колонны с латинской надписью о постановке статуи царю Савромату I, обнаруженную в 1839 г. в церковном дворе. А в 1840 г. в ограде церкви или при расчистке церковного двора обнаружен мраморный фриз с изображением Артемиды, Аполлона, Гермеса и нимфы Киллены, небольшую статью которому посвятил Н. П. Кондаков. В ней он также упомянул, что во время ремонта церкви найдено еще несколько надгробий, которые были вмонтированы «в стены новых частей церкви и стену церковного амбара». Благодаря Н. П. Кондакову мраморный фриз получил широкую известность среди европейских исследователей. Краткий обзор публикаций, в которых рассматривался этот уникальный памятник, уже гораздо позднее в одной из своих статей привел Б. В. Варнеке. В 1890 г. некоторые надписи из церкви издал В. В. Латышев.

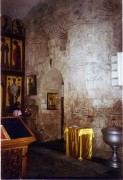

Помимо надгробий, барельефов и обломков архитектурных деталей, в качестве строительного материала в церковь попали два античных мраморных постамента. Один из них, благодаря сохранившейся надписи Леострата, получил широкую известность и неоднократно публиковался в российских и европейских изданиях конца XVIII–XIX вв. Другой постамент, надпись на котором практически не сохранилась, не привлек внимания эпиграфистов, но стал одной из почитаемых святыней храма.

Со слов Жильбера Ромма можно предположить, что изначально они были вмонтированы в лестницу северного бокового входа, в ступенях которой путешественник заметил два пьедестала. Однако, по сведениям Л. С. Вакселя и А. Б. Ашика, по крайней мере один из них, а именно – постамент с посвящением Леострата, обнаружили среди плит мраморного пола. Изготовлен он из блока серого мрамора размерами 0,24×0,98×0,48 м. На верхней его поверхности вырублены углубления в форме ступней для ног статуи, а на лицевой стороне вырезана посвятительная надпись: «В царствование Перисада, сына Спартока, Леострат, сын П… за своего брата… посвятил Матери (?)». В 1794 г. П. С. Паллас отметил его новое месторасположение – «в краю стены, выступающем у входа в церковь». В 1804 г. постамент возле церкви видел Г. К. Э. Кёлер. Впоследствии его передали Феодосийскому музею древностей, что подтверждает найденная в архиве А. Н. Оленина «Опись Феодосийского музеума, учрежденнаго в 1811 г.». В 1825 г. среди некоторых других экспонатов музейной коллекции его упомянул П. П. Свиньин. Спустя несколько лет с ним ознакомился Ф. Дюбуа де Монпере. Однако когда постамент попал в музей, документально установить пока не удалось. На основании «Описи…» музея из бумаг А. Н. Оленина, датируемой 1816 г., можно лишь утверждать, что постамент привезли в Феодосию между 1811 и 1816 гг. Возможно, он был куплен городским головой Феодосии и первым хранителем Феодосийского музея древностей А. В. Галлерой (Галерой), направленным в 1811 г. феодосийским градоначальником С. М. Броневским в Керчь и Ени-Кале для приобретения предметов древности. Нельзя также исключать, что его доставил П. Дюбрюкс, которому в этом же году С. М. Броневский поручил пополнить музейную коллекцию. В настоящее время место хранения постамента установить не удалось.

Второй постамент такой известности среди исследователей не получил, поскольку посвятительная надпись на нем практически стерта и не поддавалась прочтению. По словам Н. Н. Мурзакевича, «заметно, что на нем была древняя эллинская надпись; но невежество ее сгладило». Архиепископ Гавриил описывает его как «квадратный камень, наверху которого видна как-бы человеческая ступень». Уже в конце XVIII в. керченские обыватели окружили постамент легендами и преданиями, согласно которым углубления в виде человеческих ног на поверхности камня оставил «некой Святой», стоявший на нем «многие годы кряду», а небольшая выемка рядом с ними трактовалась как отверстие «для оконечности посоха». «Следы Святого» приписывали Св. Иоанну Предтечи или апостолу Андрею Первозванному, а наполняемая в углубления «святая вода» считалась целительной. Какое-то время постамент находился внутри церкви, но со временем, как указывает архиепископ Гавриил, посетивший Керчь в 1829 и 1835 гг., был установлен в трех саженях от западного входа в церковь. Позднее его поместили в стеклянный футляр, под которым находилась икона Св. Иоанна Предтечи с лампадой, а в начале ХХ в. постамент уже хранился в небольшой построенной для него часовенке. В целом же установить точное количество античных надгробий, постаментов и обломков статуй, барельефов и архитектурных деталей, найденных как в самой церкви, так и на территории церковного двора, в его ограде и хозяйственных постройках, уже не представляется возможным. Некоторые из них безвозвратно утеряны, при этом большей частью так и не получили должного описания. Другие же были переданы архиепископом Гавриилом и керченским протоиереем Д. Карличем в музей Одесского общества истории и древностей, и только лишь два надгробия из северной стены, поступившие в 1895 г. в Керченский музей древностей, до сих пор хранятся в лапидарии Восточно-Крымского заповедника.

В Керченский музей древностей попали также постаменты с посвятительными надписями Фарнака и Динамии, найденные в 1895 г. при рытье фундамента северного придела церкви. Два надгробия – одно безымянное, второе – сестер Наны и Демостратеи – оставлены реставраторами в южной стене церкви. Последняя подобного рода находка – надгробие «Деметрии, дочери Поседиппа» – сделана в южной стене храма, под обвалившейся штукатуркой в 1951 г., а в 1958 г. во время исследования фундаментов церкви экспедицией ИА УССР под руководством Е. В. Веймарна найден мраморный торс Асклепия. В дальнейшем лапидарная коллекция церкви может быть пополнена только в том случае, если вокруг нее продолжатся раскопки.

Источник: Федосеев Н. Ф., Пономарев Л. Ю. Античные древности церкви Иоанна Предтечи в Керчи (исторический обзор)

Источник

25 сентября 2004

25 сентября 2004

27 июня 2017

27 июня 2017

2025

2025

9 апреля 2025

9 апреля 2025

9 апреля 2025

9 апреля 2025

9 апреля 2025

9 апреля 2025

Комментарии и обсуждение

В стенах керченского храма Иоанна Предтечи 27 апреля (9 мая по н. ст.) крестили будущего святителя Луку (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий).

Источник: "Журнал Московской Патриархии". Выпуск №8 (август 2016 г.)