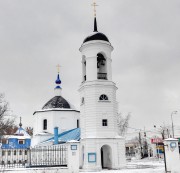

Неподалеку от поселка Свердловский городского округа Лосино-Петровский находится старинное село Анискино. Церковь Рождества Богородицы была возведена 1738-1759 годах в стиле барокко, а в 1808 году были пристроены трапезная часть и колокольня в стиле ампир. В склепе у церкви Рождества Богородицы была погребена Варвара Ивановна Ланская – родственница поэта и декабриста А. И. Одоевского. В начале XX столетия на погосте храма в Анискино были также похоронены местные фабриканты и благотворители Четвериковы.

История прихода храма Рождества Богородицы в Анискино уходит корнями в XVI столетие. В то время на берегу реки Клязьмы на Стромынском тракте существовала деревянная церковь великомученика Димитрия Солунского. По какой-то причине этот древний храм был уничтожен, и следующие два столетия церковное место пустовало. В 1719 году майор Федор Алексеевич Плещеев начал строительство в селе Тимофеево на землях бывшей когда-то Дмитриевской церкви нового храма во имя Иверской иконы Божией Матери с приделами митрополита Алексея Московского и святого Димитрия Солунского.

В 1722 году церковь была освящена и стала именоваться в документах не Иверской, а Богородице-Рождественской. Почти одновременно в 1738 году двоюродный брат упоминавшегося вотчинника полковник Андрей Григорьевич Плещеев подал прошение в Синодальный приказ о строительстве в другом месте семейной вотчины – в деревне Анискино – новой каменной церкви в честь Рождества Богородицы. Строительство церкви на реке Клязьме на церковной земле желала начать еще мать полковника – Татьяна Гордеевна Плещеева. Неожиданная кончина не дала ей совершить богоугодное дело, а сам Андрей Григорьевич находился тогда в отлучке по службе. Церковь Рождества Богородицы, построенная двоюродным братом Федором, за двадцать лет сильно обветшала, и, кроме того, имело неудобное расположение вдали от деревень прихода, где как раз проживали священнослужители. Из-за дальнего расположения церкви от служителей и прихожан она часто оставалась без присмотра. Воры многократно похищали из церкви и святые образы, и церковную утварь. По этим причинам Андрей Григорьевич Плещеев просил Синодальный приказ разрешить построить каменную церковь в более удобном месте – в Анискино. Новый храм имел посвящение Рождеству Богородицы с приделами Николая Чудотворца и святителя Алексия Московского. Придел Алексия Московского был освящен 8 сентября 1743 года воронежским епископом Львом. Отделка храма по какой-то причине затянулась почти на три десятка лет. Службы в это время велись, видимо, только в Алексеевском приделе, а главный престол и Никольский придел были готовы только к 1772 году. Освящал их протоиерей Сретенского собора Иоанн Ставровский.

В сборнике сведений о церквях Московской епархии 1874 года в селе Анискино указаны сразу две церкви: каменная Богородице-Рождественская 1759 года постройки и еще вторая – деревянная Знамения Божией Матери 1735 года. Возможно, имелась в виду Знаменская церковь в сельце Городищи (на месте нынешнего поселка Свердловский). Она была приписана к основной церкви в Анискино и состояла в том же приходе. Изначально это была домовая церковь в саду Петра Ивановича Измайлова. Действительный тайный советник Петр Иванович Измайлов был приближенным императора Петра III. Во время дворцового переворота 1762 года Измайлов убеждал солдат не присягать Екатерине II и оставаться верными законному царю. За это победившая в итоге императрица отправила Измайлова в отставку. Много лет спустя, уже после кончины Екатерины, император Павел вспомнил верность Петра Ивановича его убиенному отцу. 19 ноября 1796 года Павел назначил Измайлова действительным тайным советником и кавалером ордена святого Александра Невского. 21 февраля 1797 года Измайлову была пожалована одна тысяча крестьян в Московской губернии. За год до своей смерти помещик отпустил их в «вольные хлебопашцы». После смерти дочери Измайлова Знаменская церковь в Городищах, по-видимому, осталась в забвении. Антиминс был изъят из алтаря и хранился у благочинного. В 1822 году потомки Петра Ивановича Измайлова просили возвратить антиминс и возобновить богослужения. Московский митрополит оставил такую резолюцию: «Церковь, существующая пятьдесят лет, сперва в качестве домовой, а потом в качестве приписной, оставленной (в 1809) до рассмотрения, по личной и местной надобности и по неусмотрению до ныне от существования ее никаких злоупотреблений и беспорядков, оставить на прежнем основании».

В склепе у церкви Рождества Богородицы в Анискино в 1844 году была погребена двоюродная внучка Петра Ивановича Измайлова – Варвара Ивановна Ланская (княжна Одоевская). Она родилась в 1800 году в подмосковном имении родителей в Богородском уезде. Варвара рано лишилась отца и матери, поэтому ее детство прошло в Москве в семье родственников опекунов. В 1816 году молодая княжна переселилась в Петербург, где через несколько лет вышла замуж за будущего министра внутренних дел Сергея Степановича Ланского. Варвара Ивановна стала известна благодаря своей литературной и переводческой деятельности. В «Библиографическом словаре русских писательниц» отмечены несколько ее трудов. Например, перевод на французский язык «Беседы митрополита Филарета по освящении храма Пресвятой Богородицы «Взыскательницы Погибших», устроенного при замке пересыльных арестантов 23 декабря 1843 г. в Москве». Также по отзыву Пушкина В. И. Ланская перевела на английский язык исторический роман М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или русские в 1612 году». Исторический интерес представляла переписка Варвары Ивановны Ланской с Марией Аполлоновной Волковой, опубликованная в 1874-1875 годах в «Вестнике Европы». Письма Ланской отражали общество «Грибоедовской Москвы». Известно, что с перепиской Ланской и Волковой ознакомился Л. Н. Толстой, когда работал над романом «Война и мир». Толстого также интересовало, какие имущественные отношения связывали Варвару Ивановну Ланскую с ее двоюродным племянником – декабристом и поэтом А. И. Одоевским. Варвара Ивановна скончалась в Петербурге в 1844 году, однако, по завещанию, ее тело было погребено при Богородице-Рождественской церкви подмосковного села Анискино. Надгробный памятник В. И. Ланской на прежнем месте не сохранился. В советские годы, когда церковь была закрыта и заброшена, надгробие перевезли в город Чехов к Анно-Зачатьевской церкви. Справа от входа на территорию Богородице-Рождественской церкви в Анискино можно увидеть другой интересный надгробный камень, на котором начертаны имена Александры Александровны и Дмитрия Ивановича Четвериковых. Неподалеку от Анискино в уже упоминавшемся сельце Городищи братьями Иваном и Семеном Четвериковыми была создана суконная фабрика.

В 1873 году было основано «Товарищество суконной Городищенской фабрики Четверикова». Фабрика Четвериковых считалась одной из лучших в Богородском уезде и в Московской губернии в своей отрасли. В «Обозрении Лондонской выставки» о ней был дан лестный отзыв: «Сатин этой фабрики лучше и дешевле подобных изделий австрийских. Фабрика эта (в Городищах) приводится в движение водяным колесом, снабжена лучшими машинами, недавно выписанными от Гартманна в Геце; теперь она перестраивается и значительно распространяется; это, бесспорно, лучшая из собственно-русских фабрик». Дмитрий Иванович Четвериков – сын основателя Городищенской фабрики – слыл гуманным, образованным человеком и, кроме того, считался хорошим музыкантом. Четвериковы были попечителями Анискинского училища. Оно было основано крестьянским обществом и помещалось изначально в тесной церковной сторожке. В 1875 году почитатели памяти Ивана Ивановича Четверикова (отца Дмитрия Ивановича) построили новое просторное здание для школы. В 1882 году оно было расширено вновь за счет Товарищества Городищенской фабрики. Супруга Дмитрия Ивановича Александра Александровна Четверикова открыла в 1913 году первый московский туберкулезный санаторий в Сокольниках.

В советские годы Богородице-Рождественская церковь была закрыта и разорена. Городищенскую суконную фабрику Четвериковых национализировали, и впоследствии она получила имя Я. М. Свердлова. С тех пор бывшее сельцо Городищи переименовали в поселок Свердловский. Церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, несмотря на все невзгоды советского времени, сохранилась и до сегодня. О начальной истории ее мы рассказывали выше. В 1808 к освященной в 1743 г. церкви были пристроены каменная колокольня и трапеза, соединившая ее с храмом, - жертвователи – крестьяне-прихожане и именитые купцы Губины радели об украшении и благолепии храма. «…Церковь Рождества Богородицы – кирпичная, выстроена в скромных формах барокко. Храм типа «восьмерик на четверике». По углам рустован лопатками. Фасады переделаны, расширены окна. Трапезная и трехъярусная колокольня в стиле ампир» - так скупо описывают архитектуру храма знатоки. «Ярким цветком московского барокко» назвал архитектуру храма автор заметки «Храм у дороги» в «Московском журнале» (1997 г.).

В трудные 1920-е годы из храма «на помощь голодающим» власти изъяли 400 кг ветного металла с серебром и золотом, пожертвованного многими поколениями прихожан для украшения святых икон. Продолжались начатые в 1918 г. гонения на священнослужителей, лишенных избирательных и ряда других прав (им запрещалось учить детей в школах и в институтах, они лишались огородной земли и подвергались конфискации части имущества), начались их аресты. В это время в храме служили священник Наумов Илья Васильевич, псаломщик Росляков Михаил Николаевич, в 1930 г. – о. Кудрявцев Сергей Дмитриевич.

О судьбе последнего мы расскажем немного. Отец Сергий родился 1 июля 1881 г. во Фрянове в семье псаломщика, вероятно, окончил духовное училище. В Щелковском горархиве в фонде церквей сохранилась его анкета 1930 г.: «в 1914 был на фронте Германской войны, с 1916 состоял священником …в Серпуховском уезде. С 25 июля 1930 г. состою священником на настоящем месте (в Анискино), обязанности священника выполняю по выбору (прихожан)». Ранее в храме служил его старший брат Николай - в 1911 дьяконом, затем – в июне 1912-1919 г. священником, затем, вероятно, в Покровской церкви села Воскресенского; в апреле 1925 он – священник Фряновской церкви Иоанна Предтечи. В 1930 сообщено, что он сослан «в северные края» и прихожане ждут его возвращения. Так что появление о. Сергия в Анискине в 1930 г. не было случайным. Ссылка брата и запугивания не изменили его убеждений, и без страха продолжил он его служение в нашем крае. Было у него трое детей (Ольга, Борис и Сергей 1909-1912 г.р.). Сегодня мы знаем, что брат его служил, вероятно, после ссылки священником в Демянском районе Ленинградской области и в числе многих тысяч священников-новомученников российских о. Николай был расстрелян за стойкость вере предков в 1937. Та же судьба постигла и их шурина, священника с.Фрянова, Никологорского Михаила Михайловича, в 2003 г. причисленного к лику святых-новомученников. Недавно выяснилось, что и сам о. Сергий был тоже расстрелян по скорому приговору советских властей (списки Саратовской епархии куда, вероятно он был сослан).

Таковы реальности тех злых лет. Арестами, высылками и расстрелами запугав народ, власти упорно стремились под разными предлогами закрыть церковь. Прихожане сопротивлялись, как могли. Но снова по разыгранному в нашем крае сценарию в храме производят хищения, затем следует внезапная проверка, назначается огромный штраф «за несохранность народного достояния», который надо уплатить в три дня и церковь закрывают. Из Москвы присылают “специалиста” по смыву позолоты с иконостаса. По акту от 18.04.1941 государству сдается позолота, смытая с иконостаса площадью 100 кв. м, 28.03.1941 – 28 серебряных предметов, 15.04.1941 – 1035 кг церковного металла. Храм передан райпромкомбинату. Проданы кирпичная ограда, гробница от святых мощей (за 15 руб.), за такую же сумму продан шкаф из церкви.

Власти пытались приспособить храм и подсклад, и под цеха ткацкой фабрики и склады, а с 70-х годов он был совсем заброшен и постепенно пришел в полное запустение. Белый камень растащили по домам, ограду - по огородам. Последней исчезла черная мраморная плита с надгробия последних владельцев этого места Четвериковых. В конце 1980-х гг в Анискино стала складываться православная приходская община неравнодушных людей. Они то и обратились к местным властям с просьбой передать осквернённое полуразрушенное здание анискинской церкви верующим. После передачи здания Богородице-Рождественской церкви Московской епархии, с 1989 г. начались восстановительные работы в храме. «Страшно было смотреть на развалины храма, - написано в истории церкви, - но еще страшнее становилось от сознания того, что это был только видимый знак ужасной духовной разрухи.

Осенью 1989 года в обезображенных руинах засияли лучи веры во всемогущество Божие, лучи надежды на Покров Божией Матери, лучи любви к дому Божию. Пришли первые верующие и с пением “Царице моя Преблагая” стали расчищать завалы. 10 февраля 1990 года началась новая жизнь храма - после более чем полувекового перерыва был совершен первый водосвятный молебен на месте бывшего и будущего алтаря. 16 февраля 1990 г. была отслужена первая Божественная Литургия в сторожке около развалин храма, а на Благовещенье этого же года - в самом храме. В книге И. Сергиенко «Святыни Щелковского благочиния» отмечается, члены общины особо почитают членов семейства Романовых. Одна из святынь – икона преподобномученицы Елисаветы Федоровны с частицей ее мощей».

С сайта: https://mosregtoday.ru/news/Истории святынь Подмосковья/Антон Саков. Церковь Рождества Богородицы в Анискино и с сайта: https://bogorodsk-noginsk.ru/atlas/щёлковский/Г. В. Ровенский. Анискинский сельский округ/Храм у Стромынской дороги

31 мая 2018

31 мая 2018

Комментарии и обсуждение

Храм Рождества Богородицы с. Анискино Щелковского района Московской области.

В храме находятся семь мироточивых икон, перед которыми горят неугасимые лампады, ковчег с мощами многих святых со Святой Земли и Святой Горы Афон, икона святителя Николая Чудотворца с миром от его святых мощей, Кровоточивая икона Спасителя в Терновом Венце и чудотворная копия иконы Божией Матери “Троеручица”, привезенная со Святой Горы Афон, а также привезенная из Иерусалима икона прмц. Великой княгини Елисаветы с частицей ее мощей, явленная икона Божией Матери Киево-Печерская с предстоящими Антонием и Феодосием.