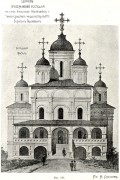

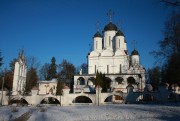

В селе Большие Вяземы Одинцовского района находится самый древний сельский храм исторического Звенигородского уезда. Церковь была возведена в конце XVI века в вотчине царя Бориса Годунова. Низ пятиглавого храма выстроен из белого камня, а верх – из кирпича. Рядом с церковью стоит уникальное сооружение – двухъярусная «колокольница». В Преображенском приходе почитают новомучеников священника Василия Горбачева, дьякона Николая Запольского и Елизавету Тимохину.

В начале XX века граф Павел Сергеевич Шереметев задумал издать серию книг о наиболее замечательных русских усадьбах. Этому начинанию не было суждено осуществиться в полной мере из-за революции, однако в 1912 и 1916 годах успели выйти из печати книги серии о двух подмосковных усадьбах – Петровское и Вяземы. Павел Шереметев сам написал книгу о Вяземах, собрав множество источников, публиковавшихся до него в XIX веке. В книге мы узнаем наиболее полную историю старинной Преображенской церкви, долгое время служившей усадебным храмом сначала в вотчине царя Бориса Годунова, а с конца XVII столетия в имении потомков князя Бориса Алексеевича Голицына.

Большой каменный храм в конце XVI века был редким явлением даже для столицы: тогда приходские храмы были почти везде деревянными. По летописным свидетельствам, Вяземы в годуновскую эпоху представляли собой не просто село и даже не просто вотчину боярского царя, а целый городок. В нем было три церкви, монастырь, государев дворец, службы, плотина, мельница, дворы крестьян, торг и стан на Смоленской дороге – нынешнем Можайском шоссе. Единственной каменной постройкой была Троицкая церковь, которая сохранилась до наших дней с другим названием: в голицынскую эпоху она была переосвящена в честь Преображения Господня.

Помимо каменного Троицкого храма в Вяземах существовала также деревянная Никольская церковь и монастырь апостола Иоанна Богослова. Приходская Никольская церковь, по имени которой место долгое время называлось селом Никольским, сохранялась в Вяземах до 1694 года, а монастырь – до 1630-х годов. История подмосковного монастыря Иоанна Богослова в Вяземах, по-видимому, была недолгой. Обитель построил в своей вотчине еще Борис Годунов в конце XVI века, но уже через сорок лет упоминания о вяземской пустыни из документов исчезают.

О том, что обитель существовала, говорит несколько исторических свидетельств Смутного времени. В дневнике сопровождающего польских послов Олесницкого и Гонсевского осталось такое описание села: «В Вяземе есть каменная церковь; ограда ее с шестью острыми деревянными башнями похожа на крепость. Послы хотели войти в монастырь, но их не пустили». О монастыре в Вяземах упоминали также польский переговорщик Самуил Маскевич, шведский дипломат Петр Петрей де Ерлезунда и немецкий путешественник Мартин Берг.

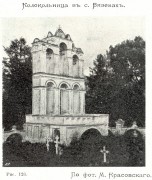

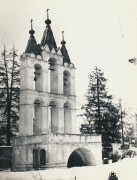

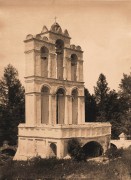

В бывшей годуновской вотчине Лжедмитрий I устроил потешный зимний бой, который едва не стоил самозванцу жизни. Он отправился к подмосковной обители в Вяземах с немецкой гвардией и московскими боярами для военной тренировки. Из снега был выстроен острог. Вооружившись снежками, русские бояре должны были защищать ледяной город от немцев и поляков, которых возглавлял сам Дмитрий. В первый день, как писал путешественник Мартин Берг, «потеха была чудесная – немцы переранили многих бояр». Иноземцы, отступив от правил, закидали русских воинов кусками льда и камнями, а затем овладели крепостью. На следующий день самозванец задумывал новый бой, но один из бояр успел отговорить царя от затеи: защитники крепости были оскорблены поведением немцев и готовились на следующий день при новой потешной схватке вооружиться ножами. Среди заговорщиков были и те, которые хотели зарезать и самого Лжедмитрия. Рядом с храмом стоит годуновская «колокольница» – так называл это сооружение архимандрит Троице-Сергиевой лавры Леонид Кавелин. Составитель географического словаря XVIII века А. М. Щекатов называл звонницу «особливого рода, каких нигде не видно».

Искусствовед XIX века Н. В. Султанов также отмечал колокольню в Больших Вяземах как «представляющую наиболее законченный и красивый образец подобных звонниц». Колокольница напоминает псковскую и новгородскую архитектуру, но в отличие от северных сооружений имеет два яруса арок. Поздние по времени одноярусные звонницы подобного типа в Подмосковье можно увидеть еще около храма-усыпальницы Олега Брянского в Осташево Волоколамского района и Успенской церкви в городе Клин. В XX веке трое священнослужителей и работница храма в Больших Вяземах были расстреляны по ложным обвинениям за свои религиозные убеждения. Священник Василий Горбачев, диакон Николай Запольский и Елизавета Тимохина были канонизированы православной Церковью в лике новомучеников. Несмотря на то, что священник Василий Горбачев служил в Преображенском храме в Больших Вяземах только месяц, с января по февраль 1938 года, здесь его считают своим небесным покровителем. Священник был родом из Саратовской губернии. В 1918 году отец Василий стал дьяконом. В голодные времена диакон жил в Поволжье, клал печи, чинил крыши, ремонтировал часы. Наконец, голод вынудил Василия Горбачева переселиться в Московскую область. В 1930-е годы он служил диаконом в Марково Раменского района, на Ильинском Погосте, в Парфентьево под Коломной. В октябре 1937 года в самый разгар репрессий против духовенства диакон Василий был рукоположен в иерея. Всего несколько месяцев Василий Горбачев служил в священническом сане: уже в феврале 1938 года он был арестован и расстрелян на Бутовском полигоне.

Храм Спаса Преображения в Больших Вязёмах выстоял в смутное время, пережил войну 1812 года и долгие годы запустения в XX веке. После революции 1917 года службы здесь не прекратились. Церковь продолжала функционировать вплоть до 1938 года. Только тогда, после ареста и расстрела настоятеля храма Василия Горбачева, её окончательно закрыли. В помещениях храма размещалась столовая, затем — склад. Представитель Одинцовского Управления архива Ася Кулакова отметила, что постановлением Совета министров от 22.05.1947 года №389 что историческое здание было включено в список памятников архитектуры, подлежащих государственной охране.

«В конце 50-х вместе с остальной усадьбой храм был передан в пользование Всероссийского научно-исследовательского института фитопатологии. Директор ВНИИФ 12 марта 1959 года подписал обязательство отреставрировать храм. Однако, как видно из многочисленных протоколов заседаний Одинцовского отделения ВООПИиК, реставрационные работы, продолжавшиеся около 14 лет, не привели к существенным изменениям. В 1975 году территория вокруг церкви, на которой находилось, кстати, и захоронение младшего брата А. С. Пушкина, оставалась запущенной и захламленной. Археологические раскопы у галереи, не засыпавшиеся годами, приводили к постепенному ослаблению фундамента здания», — рассказала Ася Кулакова.

В этот бесхозный период особенно пострадала настенная роспись. Церковь была расписана в конце 90-х годов XVI века. Это единственный дошедший до нас фресковый ансамбль, созданный по заказу Бориса Годунова. Ветхозаветные сюжеты описывают цикл Деяний Троицы. С момента последнего обновления в конце XVIII-начале XIX в. роспись практически не реставрировалась. Уже к 1956 году большая часть красочного слоя была сильно повреждена и частично утрачена. Лики святых испещрили пулевые отверстия. В 1974 году часть уникальных фресок и вовсе оказалась украденной. Были сбиты изображения Саввы Стратилата, князя Владимира, части изображений святого Георгия и фигур святителей.

Богослужения в храме возобновились в 1992 году, началось поэтапное возрождение святыни. Однако капитальные восстановительные работы удалось завершить только к празднованию 400-летия храма в 2000 году. А вот над восстановлением росписи реставраторам предстояло работать еще долгие годы. Увидеть 400-летние росписи сейчас довольно трудно - обычно открыт только нижний храм церкви, а в верхний храм можно попасть лишь два раза в году. Росписи поновляли в XVIII и XIX веках, т.е. сверху записывали масляной краской, частичная реставрация проводилась и в советское время, но это были в основном профилактические меры. Уникальные фрески были написаны в последовательности постепенного его раскрытия - от купола до нижнего яруса. В куполах изображены Бог-Творец, Христос и Богородица. Настенная живопись включает 20 сюжетов из Ветхого завета - о сотворении мира и первых людях, о грехопадении и изгнании из рая, о явлении Святой Троицы Аврааму, а затем о его племяннике Лоте, уничтожении города Содома...

Роспись была выполнена за два года в технике темперы, традиционной для средневековой Руси, с использованием красок на основе натуральных пигментов и яичного желтка. Это единственные дошедшие до нас фрески, созданные по заказу Бориса Годунова. В верхний храм ведёт широкая лестница, восстановленная на месте снесённой в 1960-х годах. В настоящее время богослужения происходят только в Никольском приделе, занимающем подклет церкви. Самыми примечательными произведениями церковного искусства в обновлённом убранстве нижнего храма являются мозаичный Святой Престол в алтаре нижнего храма и там же мозаичная икона Господа Иисуса Христа, на горнем месте. Небольшая площадь, низкие своды, массивные арки, невысокая алтарная преграда - особенности этого придела. Возобновление приходской жизни началось в декабре 1992 года. В 2000 году рядом с храмом построили Центр Духовного развития молодёжи (ныне Приходская школа). В 2007 году было восстановлено остекление нижнего гульбища, что позволило сделать нижнюю галерею тёплой, и снова расширило площадь храма в несколько раз (от 42 кв.м. до 160 кв.м).

С сайта: https://mosregtoday.ru/news/Истории святынь Подмосковья/Антон Саков. Храм Бориса Годунова с "колокольницей" и сайта: https://odin.ru/news/Рубрика «По архивным Документам»: Преображенский храм в Вяземах.

7 февраля 2018

7 февраля 2018

Комментарии и обсуждение

Статья о храме опубликована в Московских епархиальных новостях, № 3 2004 г. (см. http://vedomosti.meparh.ru/2004_3/5.htm).

Согласно информации статьи, храм был закрыт в 30-е годы, в нем располагались Институт коневодства имени Буденного, общежитие, столовая, лаборатория Института фитопатологии растений, музей. В 1992 году в нижнем Никольском приделе стали проходить службы. Возвращен верующим в 1999 году

В этот храм в детстве ходил А.С. Пушкин.

У бабушки Пушкина было имение в Захарово – бывшее владение князей Годуновых, где Пушкин провел несколько годов своего детства. Из Захарова, где не было церкви, Пушкины ездили к обедне в село Большие Вяземы, расположенное поблизости, в двух верстах.

Любопытное описание Больших Вязем мы находим в путевых записках митрополита Платона (он вел их в 1804 году, во время путешествия в Киев): «… паче обратила на себя внимание наше в Вяземах церковь каменная о двух ярусах, довольно великая, строения еще царя Бориса Годунова. И снаружи, и во внутренности ее, по счастию, вся древность соблюдена».