«…Городком называют холм на левом берегу Москвы-реки, километрах в четырех от станции Звенигород, на вершине которого зародился город. Подобно большинству городов Залесской земли, Звенигород был основан на возвышенном мысу у слияния двух рек. Естественные преграды защищали его от вражеского нашествия со всех сторон: с юга речка Жерновка, с востока и севера глубокие овраги. Возможно, что с напольной, самой опасной для города, стороны был вырыт ров, со временем превратившийся в глубокий овраг.

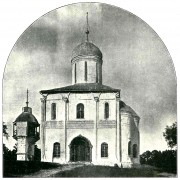

На высокой плоской вершине холма возвышается памятник раннемосковского зодчества Успенский собор «на Городке». С трех сторон его сохранились насыпные земляные валы древнего Звенигородского кремля; с четвертой, южной, стороны они уцелели только местами. Общая протяженность валов составляла почти 800 метров. Ширина их в основании до 20 метров. «Звенигородский собор является едва ли не лучшим по архитектурному мастерству и изысканности памятником рубежа XIV-XV вв. В нем отражено большое искусство московских мастеров, творчески развивших владимирскую традицию и создавших на редкость гармоничный памятник... При удивительно стройных пропорциях, позволяющих вспомнить лучшие постройки Владимира, достигнуто почти идеальное равновесие масс». Так высоко оценивает Успенский собор «на Городке» автор капитального труда о зодчестве Северо-Восточной Руси профессор Н. Н. Воронин.

Сохранив простоту и ясность, спокойную величавость и монументальность белокаменных храмов времен Юрия Долгорукого, которые сегодня можно видеть в Кидекше под Суздалем, в Переславль-Залесском, собор «на Городке» утратил их суровость, тяжеловесность. Зато многое восприняли его создатели от изысканного изящества Димитриевского собора Владимира, легкости и грации церкви Покрова на Нерли, хотя собор «на Городке» и уступает им в великолепии и богатстве отделки. Он скромнее, беднее своих владимирских предшественников, строже, лаконичнее их. Но лаконизм его не переходит в сухость, а строгость - в суровость. Ему присуще характерное для времени Рублева соединение грации и строгости.

Вместо почти сплошного скульптурного узора Димитриевского собора, только скромный резной пояс шириной немногим более метра украшает стены собора «на Городке» да более узкие ленты плоской резьбы на барабане и апсидах. Узор был вырезан на камне уже после его укладки и, как утверждают специалисты, почти не уступает лучшим образцам работы древних мастеров, даже таким уникальным, как в Юрьеве-Польском. Только нет здесь ни львов, ни грифонов и сирен, ни человеческих масок. Их заменил геометрический и растительный орнамент - переплетения стилизованных цветов и стеблей. Украшением собора «на Городке» являются и его перспективные порталы, высеченные в толще стен.

Так же, как и древние храмы Владимира, собор «на Городке» имеет в плане почти квадрат с тремя закругленными выступами с восточной стороны (апсидами). Его глава и довольно высокий и широкий барабан со щелевидными окнами также опираются на четыре столба-пилона, установленные внутри храма. Наружные стены по вертикали делятся также на три части. Три входа в храм оформлены в виде перспективных порталов.

С воздвигнутыми в ХІІ в., еще до монгольского нашествия, небольшими одноглавыми храмами Северо-Восточной Руси звенигородский собор роднит и одинаковая кладка белокаменных стен каждая состоит как бы из двух облицовочных стенок, пространство между которыми заполнено битым камнем и залито крепким известковым раствором. Раствор проникал в тончайшие зазоры между каменными блоками изнутри.

Неизвестные зодчие Успенского собора нашли удивительно верные пропорции, во всем соблюли то чувство меры, что отличает истинные произведения искусства. В построенном по его образцу Рождественском соборе Саввино-Сторожевского монастыря, кажется, все то же. Те же и композиция, и план, и украшения, но в изысканном изяществе и художественной целостности образа он уступает собору «на Городке».

Любопытно, что собор «на Городке», так же, как и церковь Покрова на Нерли, - этот «не только самый совершенный храм, созданный на Руси, но и один из величайших памятников мирового искусства» (И. Грабарь), - на близком расстоянии кажется выше, чем он есть на самом деле. В том был особый замысел зодчих, во многом предопределивший всю архитектурную композицию храма.

Издали собор выглядит совсем небольшим. Скромно белеет он на вершине холма, словно вырастая из него. Но вблизи даже на нас, привычных к высоким зданиям, храм производит впечатление внушительного сооружения, а уж в старину и подавно считался, наверно, «зело превеликим». В действительности же высота его от уровня земли до кровли всего 12,5 метра, при ширине северного фасада 13 метров.

Такой оптический обман достигнут за счет множества «хитрых» приемов. На глаз незаметно, а обмеры показали, что и куб собора, и основные архитектурные элементы (проемы окон, барабан и др.) кверху сужаются. Заостренные килевидные завершения порталов, а прежде и сводов, и обрамлений окон, узких, удлиненных, устремлены вверх. Средние окна были к тому же подняты на целый ряд кладки над боковыми. Даже камни, из которых сложен собор, имеют большую высоту, нежели ширину (обычно наоборот). Все это было сделано с целью придать зданию вертикальную направленность, устремленность вверх, чтобы оно казалось выше.

Прежде звенигородский собор казался значительно выше. Хотя и сохранился он лучше всех своих современников, большинства из которых вообще уже давно нет на земле, но и он дошел до нас не совсем в том виде, в каком был создан. И время, и люди несколько исказили первоначальный его облик.

Как и человек к старости, собор стал ниже ростом. Отчасти оттого, что осел, а главное, возле него без малого за 600 лет накопился культурный слой почвы высотой почти с метр. Часть цоколя и нижние ступени каменных лестниц, ведущих к трем входам, оказались под землей. А прежде высокий цоколь как бы приподнимал здание над землей. Лестницы, идущие снизу вверх, также усиливали общее впечатление. Но более всего такое впечатление создавал верх собора. Он-то и претерпел особенно сильные изменения.

И не посвященному в тайны архитектуры видно, что стены его заканчивались тремя полукружиями закомарами, которые потом были срезаны, а пазухи между ними заложены. Кровля собора была не четырехскатной, как сейчас, а позакомарной. Ничто не сдерживало тогда, не перерезало по горизонтали устремленных вверх вертикальных линий.

Но, помимо этого, как установили исследователи П. Н. Максимов и Б. А. Огнев, между закомарами и главой имелось еще двенадцать кокошников. Возвышаясь от краев к середине и уменьшаясь при этом в размере, они создавали постепенный, ступенчатый переход от основного объема собора, куба, - к барабану. Такое многоярусное завершение имели собор в Коломне, воздвигнутый по повелению Дмитрия Донского и, как предполагают, некоторые храмы Московского Кремля.

Сейчас, при четырехскатной кровле, Успенский собор утратил былую торжественность, а его барабан без кокошников выглядит словно пестик цветка без лепестков. Собор был к тому же и живописным - главу и апсиды покрывала кирпично-красная черепица с голубовато- зеленой поливой.

Когда входишь внутрь собора, поражает его высота. Сверху из восьми окон барабана поступает свет, заполняющий все верхнее пространство храма. У западной стены, почти посредине ее высоты, обращают внимание редко где сохранившиеся хоры. Они сделаны не для хора певчих, а для князя, его семьи и придворных. Это непременная принадлежность придворных храмов - свидетельство неравенства феодального общества: во время богослужения князья возвышались над простым народом.

В толще стены в северо-западном углу на хоры проложена лесенка, как и во владимирских и раннемосковских придворных храмах, и такое же круглое оконце освещает эту лестницу. С фасада оконце оформлено в виде шестилепестковой розетки, как и в церкви Рождества Богородицы, построенной в Московском Кремле в 1393 г. матерью Юрия Звенигородского (сохранилась частично). Одинаковыми были у них порталы, обрамления окон, профилировка цоколя, резьба узорного пояса и сама кладка стен. Проведенное Б. А. Огневым тщательное сравнение их выявило «столь явное совпадение индивидуальных особенностей деталей, которое позволяет предполагать, что оба храма строились руками одних и тех же мастеров». Н. Н. Воронин также считает, что «...оба памятника строились одними мастерами». То были, по-видимому, мастера князя Василия Дмитриевича, а их мог попросить у брата князь Юрий только до того, как между ними началось «нелюбье». Это обстоятельство не просто подтверждает раннюю датировку собора «на Городке», но и помогает воссоздать облик не дошедших до нас ранних каменных храмов Москвы.

В Московском Кремле на месте церкви Спаса «на Бору» (1330) был обнаружен большой кусок тесаного белого камня с резным узором, близким к тому, что украшает звенигородский собор. Известно, что церковь Спаса «на Бору» также была небольшой, одноглавой, четырехстолпной, почти квадратной в плане. Все это, вместе взятое, позволило ученым сделать вывод, что собор «на Городке» имеет много общего не только с церковью Рождества Богородицы, но и с другими не дошедшими до нас более ранними памятниками архитектуры. Поэтому изучение раннемосковской архитектуры начинают обычно со Звенигородского собора «на Городке». От него и ведет свою историю общерусское национальное зодчество XV-XVI вв.

Этот уникальный памятник мог дойти до нас в лучшей сохранности. В документах XVII столетия о нем говорится: «...кровля вся сгнила, и в дождевое время бывает капель великая и своды размывает, и церковному строению чинится поруха большая». В таком виде собор стоял не год и не два. В другом документе читаем: «Звенигородский соборный храм, разграбленный поляками, по своей "бедности" долгое время не мог быть исправлен и представлял плачевный вид».

Как же прочно надо было построить, чтобы, несмотря на все это, стены собора сохранили почти целиком первоначальную кладку, уцелели порталы, обработка фасадов и даже резной пояс, над которым резчики предусмотрительно сделали нависающие полочки с отливом! Устойчивость стен, помимо тщательной кладки и крепкого раствора, обеспечивалась также связями из дубовых брусьев, которые были примерно на уровне резного пояса. В 1830 г. во время ремонта стены были стянуты еще железными полосами. К счастью, они не так сильно торчат наружу, как после подобного ремонта в церкви Покрова на Нерли.

Художественная ценность Успенского собора увеличивается еще и тем, что в нем за росписью позднейшего времени обнаружены фрагменты древней фресковой живописи начала ХV в. (на западных гранях восточных столбов поясные изображения Фрола и Лавра). Помимо этого, в 1918 г. художник-реставратор Г. О. Чириков обнаружил поблизости от собора «на Городке» три большие иконы с поясными изображениями Спаса, апостола Павла и Архангела Михаила. Одна служила ступенькой лестницы, другие лежали в сарае под поленницей дров. Теперь это всемирно известный «Звенигородский чин» - одно из ценнейших сокровищ Третьяковской галереи.

Принадлежность «Звенигородского чина» Рублеву ни у кого не вызывает сомнений. «Она доказывается не только его высочайшими качествами, но и теми вполне конкретными стилистическими аналогиями, которые эти иконы находят в других работах мастера» (В. Н. Лазарев). Но были ли написаны эти иконы для Успенского собора или для Рождественского в Саввино-Сторожевском монастыре, или для первоначального деревянного храма того монастыря, - до сих пор не установлено. Это одна из загадок, каких немало в истории русского искусства. Новым подтверждением того, что иконы «Звенигородского чина» написаны Андреем Рублевым, является обнаруженная недавно сотрудниками Звенигородского музея запись в приходно-расходной книге Саввино-Сторожевского монастыря за 1738 г. Среди записей расходов значится: «Куплено к деланию иконостаса Рублева клею пуд...» Видно, в то время иконостас поновлялся, и было известно, что писан он Рублевым.

На запад от Успенского собора стоит необычное сооружение, предназначенное для колоколов, но мало похожее на колокольню. Это звонница, построенная в XIX в. Куполообразная кровля придает ей не свойственную звонницам форму. Хотя и находится она возле собора, но совсем не связана с ним.

Собор «на Городке» стоит величавый и одинокий, как веха, оставленная нам далекими предками. Старейший из сохранившихся на земле Московской, собор донес до нас образы более ранних творений древнерусских зодчих.

Жизнь храма продолжается и сегодня. Один из немногих, он был возвращен Православной Церкви в суровые годы Великой Отечественной войны. Нынешний настоятель храма архимандрит Саввино-Сторожевского монастыря Иероним…»

Источник: Храмы России / [Авт.-сост. С. Минаков]. – М.: Эксмо, 2010, стр. 560-564

19 ноября 2017

19 ноября 2017

28 июля 2024

28 июля 2024

21 ноября 2024

21 ноября 2024

23 декабря 2024

23 декабря 2024

10 сентября 2025

10 сентября 2025

Комментарии и обсуждение

Церковь Успения на Городке построена в начале 15 века. Действует.

Звенигородский Успенский собор на Городке является одним из памятников зодчества и живописи раннемосковского времени, и, безусловно, имеет выдающееся историко-художественного значения. По мнению многих исследователей собор построен в районе 1400 года, хотя известны датировки и более поздние - 1417 год, и более ранние - 1390-ые годы. Постройка собора связывается с именем звенигородского князя Юрия Дмитриевича, второго сына Дмитрия Донского.

Подворье Саввино-Сторожевского монастыря