Архитектор Николай Никитич Никонов

1849-1918. Один из крупнейших русских архитекторов рубежа XIX-XX вв., работавших на церковных заказах, наиболее плодовитый церковный зодчий Санкт-Петербурга 1890-1910-х гг.

Выходец из крестьян Пошехонского уезда Ярославской губернии, в столицу перебрался в 1860-х. Как и некоторые архитекторы-современники, не получил систематического образования: с 1872 по 1881 Никонов числился вольнослушателем в Академии художеств, но был отчислен за плохую посещаемость. Реальную квалификацию получил на стройках, работая помощником И.А. Монигетти и особенно сотрудничая с И.П. Ропетом, идеи которого ("ропетовский стиль" и вообще пристрастие к обильной декоративности) сказались на всём дальнейшем творчестве Никонова. Ещё не имея должности участвовал в проектировании Политехнического музея в Москве и известного доходного дома Басина в Петербурге. Право на производство построек (1885), а затем и звание архитектора (1891) Никонов получил фактически "по совокупности заслуг".

В 1893 г., уже имея за плечами два реализованных церковных проекта в столице (подворья Ново-Афонского монастыря и афонского Андреевского скита), Никонов был принял на должность Санкт-Петербургского епархиального архитектора, которую занимал до 1906 г. В столице в этот период велось чрезвычайно интенсивное церковное строительство (храмы, подворья, общественные здания духовного ведомства), что автоматически сделало Никонова одним из самых плодовитых архитекторов своего времени: одних только реализованных проектов храмов насчитывается около 50 штук. Никонов не был ярким новатором и экспериментатором, в его творчестве довольно мало оригинальных находок, которые расходились бы на "цитаты". Тем не менее, именно творчество Никонова определяет лицо храмостроительства Петербурга в период "зрелого" русского стиля, до массового увлечения эстетикой модерна, которое примерно совпало с выходом Никонова в отставку.

Большинство построек Никонова достаточно однообразны в композиции, планировке и особенно декоре. Однажды найденные удачные рецепты мастера пользовались спросом и могли реализовываться по много раз с небольшими вариациями. Самый популярный мотив - трёхчастный храм (шатровая колокольня + трапезная + главный объём в виде четверика с пятиглавием, "вырастающий" из боковых приделов), позаимствованный из церкви Петра митрополита в Ульянке архитектора В.Ф. Харламова. Сильно вытянутые в высоту и покрытые ковровым пёстрым декором в духе московско-ярославского узорочья, такие церкви удачно вставали на тесных участках в Петербурге и выделялись среди монотонных доходных домов.

Для сельских церквей Никонов обычно предлагал более спокойные и бюджетные композиции в эклектичном русском стиле, для дачных пригородов столицы - деревянные храмы с элементами "ропетовского" декора. В неовизантийском стиле Никоновым спроектированы два самых масштабных объекта в его творческой биографии: комплекс Иоанновского монастыря в Петербурге и Ново-Афонский монастырь в Абхазии. Кроме того, руке Никонова принадлежал многочисленные "околоцерковные" здания в Петербурге, строившиеся для благотворительных обществ и духовных братств, а также и обычные гражданские доходные дома.

После выхода в отставку продолжал брать частные заказы, в т.ч. церковные. Так, уже незадолго до революции по проекту Никонова была окончена Казанская церковь в Териоках (Зеленогорске). В 1917 уехал к сыну (также Николаю и также архитектору) в Самару, где через год умер после долгой болезни.

Список храмов, которые построил Николай Никитич Никонов (или с его участием)

Ленинградская область

Кингисеппский район, Котлы

Архитектор: Н.Н. Никонов, И.И. Буланов

Год постройки: Между 1882 и 1888. 1910 - перестроена

Архитектурный стиль: Эклектика, Неовизантийский стиль, Русский стиль

Кировский район, Лаврово

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1899 и 1902

Архитектурный стиль: Эклектика

Лужский район, Торошковичи

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: не ранее 1906

Архитектурный стиль: Эклектика, Русский стиль

Сланцевский район, Доложск, урочище

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1907 и 1908

Архитектурный стиль: Русский стиль

Сланцевский район, Заручье

Архитектор: Н.Н. Никонов (перестройка 1896-1899 гг.)

Год постройки: Между 1858 и 1864. Перестроена в 1896-1899

Архитектурный стиль: Русско-византийский стиль

Сланцевский район, Пенино

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1893 и 1900

Архитектурный стиль: Русский стиль

Сланцевский район, Сланцы

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1893 и 1898

Волосовский район, Хотнежа

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1892 и 1896

Архитектурный стиль: Русский стиль

Волосовский район, Заполье

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1898 и 1902

Архитектурный стиль: Эклектика, Русский стиль

Новгородская область

Батецкий район, Городня

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: 1826. перестроена в 1900-е годы

Архитектурный стиль: Эклектика, Русский стиль

Шимский район, Малая Уторгош

Архитектор: Н.Н. Никонов (?)

Год постройки: приблизительно не ранее 1900

Архитектурный стиль: Эклектика

Прочие страны

Франция, Биарриц

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1890 и 1892

Архитектурный стиль: Эклектика, Неовизантийский стиль

Абхазия, Новый Афон

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: 1875

Абхазия, Новый Афон

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1888 и 1900

Архитектурный стиль: Неовизантийский стиль

Абхазия, Новый Афон

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: не позже 1896

Архитектурный стиль: Эклектика, Неовизантийский стиль

Абхазия, Новый Афон

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: 1895

Архитектурный стиль: Неовизантийский стиль

Абхазия, Новый Афон

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: 1894

Архитектурный стиль: Эклектика

Абхазия, Новый Афон

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: 1895

Архитектурный стиль: Неовизантийский стиль

Абхазия, Новый Афон

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: 1895

Архитектурный стиль: Эклектика, Неовизантийский стиль

Псковская область

Гдовский район, Ветвеник

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1903 и 1907

Архитектурный стиль: Русский стиль

Гдовский район, Ремда

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1902 и 1918

Архитектурный стиль: Русский стиль

Республика Карелия

Сортавальский район, Валаамские острова

Архитектор: Н.Н. Никонов (кельи)

Год постройки: 1846

Сортавальский район, Валаамские острова

Архитектор: П.Н. Романов (великий князь), Н.Н. Никонов (доработка проекта и производство работ)

Год постройки: Между 1915 и 1917

Архитектурный стиль: Неорусский стиль

Украина, Одесская область

Одесский район, Одесса

Архитектор: Н.Н. Никонов (первоначальный эскиз), Л.Ф. Прокопович (итоговый проект)

Год постройки: Между 1892 и 1895

Архитектурный стиль: Русский стиль

Украина, Полтавская область

Кременчугский район, Обозновка

Архитектор: Н.Н. Никонов (?)

Год постройки: Между 1896 и 1901

Архитектурный стиль: Русский стиль

Полтавский район, Полтава

Архитектор: И.И. Шарлемань (исходный проект), Н.Е. Ефимов (переработка проекта), Н.Н. Никонов (реконструкция 1894-95)

Год постройки: Между 1852 и 1856. В 1894-1895 расширен и реконструирован в формах русского стиля

Архитектурный стиль: Эклектика, Русский стиль

Эстония

Таллин, город, Таллин

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1899 и 1902

Архитектурный стиль: Русский стиль

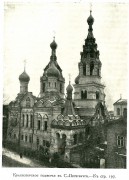

г. Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Адмиралтейский район

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1886 и 1888

Санкт-Петербург, Калининский район

Архитектор: Н.Н. Никонов, Н.Н. Никонов мл.

Год постройки: Между 1905 и 1911

Архитектурный стиль: Эклектика, Русский стиль

Санкт-Петербург, Калининский район

Архитектор: В.И. Карпов (церковь), Н.Н. Никонов (придел Феодосия Черниговского)

Год постройки: Между 1886 и 1887. В 1898-1899 пристроен придел Феодосия Черниговского

Архитектурный стиль: Эклектика

Санкт-Петербург, Красногвардейский район

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1895 и 1898

Архитектурный стиль: Русский стиль

Санкт-Петербург, Красногвардейский район

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1903 и 1905

Архитектурный стиль: Русский стиль

Санкт-Петербург, Красногвардейский район

Архитектор: В.И. Баранкеев, Н.Н. Никонов, Н.Н. Никонов мл.

Год постройки: Между 1902 и 1908

Архитектурный стиль: Неовизантийский стиль

Санкт-Петербург, Красногвардейский район

Архитектор: Н.Н. Никонов (?), И.Н. Иорс

Год постройки: 1897

Архитектурный стиль: Эклектика

Санкт-Петербург, Московский район

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1888 и 1891

Архитектурный стиль: Эклектика

Санкт-Петербург, Невский район

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1897 и 1903

Архитектурный стиль: Русский стиль

Санкт-Петербург, Петроградский район

Архитектор: Н.Н. Никонов (весь ансамбль)

Год постройки: 1900

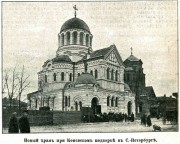

Санкт-Петербург, Петроградский район

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1900 и 1902

Архитектурный стиль: Неовизантийский стиль

Санкт-Петербург, Петроградский район

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1910 и 1911

Архитектурный стиль: Эклектика, Неовизантийский стиль

Санкт-Петербург, Петроградский район

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: между приблизительно 1908 и 1909

Санкт-Петербург, Приморский район

Архитектор: А.Ф. Барановский, Н.Н. Никонов (?)

Год постройки: не ранее 1907

Санкт-Петербург, Фрунзенский район

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1891 и 1897

Архитектурный стиль: Русский стиль

Санкт-Петербург, Центральный район

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1895 и 1903

Архитектурный стиль: Русский стиль

Санкт-Петербург, Центральный район

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1889 и 1893

Архитектурный стиль: Русский стиль

Санкт-Петербург, Центральный район

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: не ранее 1895

Архитектурный стиль: Эклектика, Русский стиль

Санкт-Петербург, Центральный район

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1898 и 1900

Санкт-Петербург, Центральный район

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: 1897

Санкт-Петербург, Центральный район

Архитектор: Н.П. Гребенка, Н.Н. Никонов (перестройка в 1889-81 гг.)

Год постройки: Между 1865 и 1871

Санкт-Петербург, Центральный район

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1890 и 1893

Архитектурный стиль: Русский стиль

Санкт-Петербург, Кронштадтский район, Кронштадт

Архитектор: Н.Н. Никонов (автор исторической часовни)

Год постройки: Между 2008 и 2009

Санкт-Петербург, Курортный район, Зеленогорск

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1910 и 1915

Архитектурный стиль: Русский стиль

Санкт-Петербург, Курортный район, Комарово

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1905 и 1910

Архитектурный стиль: Эклектика, Русский стиль

Санкт-Петербург, Курортный район, Комарово

Архитектор: Н.Н. Никонов (автор исторической церкви), Р.М. Даянов (проект воссоздания)

Год постройки: Между 2018 и 2023

Санкт-Петербург, Петродворцовый район, Петергоф

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: Между 1904 и 1911

Архитектурный стиль: Русский стиль, Неорусский стиль

Санкт-Петербург, Петродворцовый район, Петергоф

Архитектор: Н.Н. Никонов

Год постройки: 1904