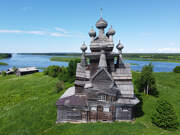

Медведевская (Жеребцова Гора, Подпорожье). Церковь Владимирской иконы Божией Матери.

Владимирская церковь

Деревянная церковь. Действует. (вся деревянная архитектура в каталоге →)

- Престолы:

- Владимирской иконы Божией Матери, Николая Чудотворца, Параскевы Иконийской

- Архитектурный стиль:

- Кубоватые храмы

- Год постройки:

- Между 1745 и 1757.

- Епархия:

- Архангельская митрополия. Архангельская и Холмогорская епархия

- Адрес:

- Архангельская область, Онежский район, Жеребцова Гора, д. Медведевская

- Координаты:

- 63.814332, 38.3227

- Проезд:

- ст.Грибаниха, далее по путям на запад 1,2 км до точки N63.79836; E38.33384, далее направо по тропинке ок. 2 км; либо на лодке с правого берега от Каменихи (там ходят автобусы)

- Ссылки:

-

Входила в храмовый комплекс Подпорожского погоста

Архангельская область / Онежский район / Подпорожье (Медведевская, Жеребцова Гора) / Владимирской иконы Божией Матери, церковь

Пономарев Валерий

24 января 2013

Архангельская область / Онежский район / Подпорожье (Медведевская, Жеребцова Гора) / Владимирской иконы Божией Матери, церковь

Пономарев Валерий

24 января 2013

Архангельская область / Онежский район / Подпорожье (Медведевская, Жеребцова Гора) / Владимирской иконы Божией Матери, церковь

Пономарев Валерий

24 января 2013

Фрагмент северного фасада. Шатер над северной бочкой утрачен, восточная и западная бочки с шатрами завалены к центру из-за просадки центрального четверика, в который врублены бочки.

uchazdneg

12 мая 2013

Восточная бочка. Деформация венчаний из-за просадки центральной части, в которую врублены направляющие бочек: видно, как южная бочка и венчающий ее шатер с главкой наклонились к северу, шатер упирается в карниз четверика, деформация продолжается.

uchazdneg

12 мая 2013

за счет просадки центральной части шатры на бочках (на фото южный и восточный) наклонились, упираются в карниз четверика, от чего деформируются и разрушаются

uchazdneg

12 мая 2013

западный прируб основного объема, деформация стен и балок из-за просадки четверика

uchazdneg

12 мая 2013

Интерьер галереи Владимирской церкви на бывшем Подпорожском погосте

Евгений Шелковников

24 сентября 2011

Памятники русской архитектуры / Акад. архитектуры СССР, Кабинет теории и истории архитектуры .-Москва : Изд-во Акад. архитектуры, 1941-1949 .-6 т.; т.2: Русское деревянное зодчество / С. Забелло, В. Иванов, П. Максимов

Андрей Агафонов

1900

Из книги "Путевые заметки о севере России и Норвегии" академика архитектуры В.В. Суслова. - Санкт-Петербург : тип. А.Ф. Маркса, 1888 год.

Сергей Денисов

23.07.1886 - 31.07.1886

Фото из книги Грабарь И.Э. "История русского искусства." т.1 М 1910.

Андрей Агафонов

23.07.1886 - 31.07.1886

Карта и ближайшие объекты

Статьи

uchazdneg  10 сентября 2010

10 сентября 2010

Александр Качалин  25 января 2017

25 января 2017

Воронов Юрий Викторович  3 февраля 2023

3 февраля 2023

Юрий Верещагин  20 июля 2024

20 июля 2024

Юрий Верещагин  27 мая 2025

27 мая 2025

Георгий Николаевич 28 июня 2025

Поделитесь своей информацией. Не забывайте указать источник ваших данных. Зарегистрируйтесь, если вы не хотите чтобы ваш комментарий остался анонимным.

Видео

Снято: 18 июня 2016

Прислал(а): Архиповы Маргарита и Владимир

Комментарии и обсуждение