Первый раз село, в котором находится Знаменская церковь, упоминается в 1636 году в окладных книгах, где сказано: "пустошь Жашково, а в нем место церковное, что была церковь архангела Михаила, а село запустело почему-то до мору".

В 1775 году титулярный советник Владимир Иванович Дружинин, владевший тогда селом, строит деревянную церковь в честь иконы Божией Матери "Знамение" с приделом в честь Иоанна Предтечи. С тех пор село, которое раньше называлось Жашково, стало называться Знаменское, "Жашково тож". Деревянный храм просуществовал до начала 20 века, а затем был сломан как ветхий.

В середине 19 века селом владела помещица Александра Васильевна Веселицкая. В 1849 году она решила начать строительство нового каменного сельского храма. Уже в 1850 году были освящены приделы в честь Иоанна Предтечи и святителя Николая, а в 1862 году было совершено уже освящение главного престола в честь иконы Божией Матери "Знамение".

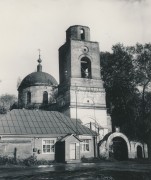

Это типичный сельский храм. Здание имеет трехчастную композицию и является запоздалым образцом ампирной архитектуры. Бесстолпный куб храма увенчан массивной ротондой. Объем трехъярусной колокольни с граненым резонатором звона предельно скуп и лаконичен в разработке. Рядом со Знаменской церковью в конце 19 века была построена кирпичная часовня на белокаменном фундаменте.

Знаменская церковь была закрыта в 1939 году и использовалась под склад удобрений, потом и вовсе заброшена. С бывшей церкви была содрана кровля, разрушены межъярусные перекрытия колокольни, церковная ограда и часовня так же были разобраны местными жителями на кирпичи. С колокольни были сняты все колокола и увезены на переплавку. В ротонде храма остались фрагменты фигурной и декоративной клеевой живописи, относящейся к 1880-м годам. В храме чудом сохранилась часть трехъярусного деревянного иконостаса середины 19 века, царские врата и иконы из иконостаса были утрачены.

В 1990 году при Знаменской церкви зарегистрирована православная община. При ремонтных работах, проводившихся в храме в конце 1990-х годов были установлены медный купол и главка с позолоченным крестом, воссоздана колокольня, на которую водрузили 5 колоколов.

Источник информации: www//egorievgrad.ru/hram/egorievskiyraion

Комментарии и обсуждение

В Знаменском служили священнки: с 27 июня 1775 г. по 6 июня 1781 г. Симеон Васильев. С 28 июня 1781 года по 1830 год Епифаний Симеонов. С 30 ноября 1830 г. по 1852 год Карп Яковлев. С 30 ноября 1852 года по 1862 год Иосиф Иоаннович Арбеков. с 27 февраля 1865 года по 1905 год Илья Кузьмич Лагов. С 1905 года по 1914 год Павел Иоаннович Надеждин. с 1914 года Иоанн Григорьевич Успенский. В 1940 году священник Михаил Андреевич Кедров был арестован и сослан на Колыму, где ему была уготовлена участь принять мученическую смерть в числе других отправленных в 1942 году по реке на льдине. До закрытия церкви, которая последовала в июле 1942 года, служил Сергей Осипович Троицын. Он также был арестован, но в 1947 году был отпущен и он продолжал свою миссию в церкви, что находилась в селении Низком.

Настоящая каменная церковь, сооружение которой начато в 1849 г., построена на средства помещицы Александры Васильевны Веселицкой.

(по материалам ГАРО, ф. 627, оп. 240)

Первый священник с. Знаменское, Симеон Васильев, до рукоположения во иерея в Знаменское был дьячком с. Вышелес (тогда - Владимирского, с 1778 г. - Егорьевского уезда). По Исповедной росписи 1770 г., он родился в 1732 г. (38 лет). Второй священник, Епифаний Симеонов - его сын. По той же Исповедной росписи с. Вышелес, родился в 1754 г. До рукоположения - дьячек в с. Знаменское. Его брат Феофан Симеонов (1759 - пос. 1832) - пономарь, затем диакон в Знаменском. Сменивший Епифания Симеонова Карп Яковлевич Лебедев (1810 - 1852) был сыном диакона с. Стружаны Рязанского уезда. Два последующих священника - И.И. Арбеков (30 лет по Клировой ведомости 1860) и И.К. Лагов (29 лет по Клировой ведомости 1870) - оба были зятьями К.Я. Лебедева, мужьями его дочерей Евдокии и Натальи соответственно. Арбеков был уволен за штат в связи "с расстройством умственных способностей", на 1900 г. ещё был жив, но находился в Рязанском доме умалишенных. Среди детей И.К. Лагова известны Иоанн (на 1900 г. священник с. Ибердус Касимовского уезда, 32 г.), Егор (Георгий) (на 1900 г. псаломщик с. Княжое (Княжево) Егорьевского уезда, 27 л.), Михаил (священник с. Еголдаево Ряжского уезда, 25 л. в 1900 г.), Александр (23 г. в 1900 г., обучался в Юрьевском университете), Петр (1880 - 1943, окончил Московскую духовную академию, протоиерей в Москве, был репрессирован, умер в Рязани, см. о нём http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?id=5970) и др.