Начало освоения Пудожья новгородцами относится к XI - XIV вв., а в XV в. там начали селиться выходцы с Белого озера и Кенозера. Село Колодозеро находится в зоне водораздела и образовалась в ходе народной колонизации Севера. Оно связано речным путем с рекой Водлой, служившей дорогой в Заволочье через речку Мышьи Черева, волок, озеро Волоцкое и далее через Кенозеро на Онегу. Первое упоминание о Колодоозере встречается в Писцовых книгах 1496 г.: «в Обонежской пятине, в Никольском погосте в Пудожском, … волость Марфинская Исаковы, на Колодозере, а в ней 49 деревень, пашни 44 обжи с полутретью».

Село состояло из множества небольших деревень Телеповской, Чулковской, Пирзаковской, Доршинской, Сюзик-озеро и других с общей численностью населения 1273 человека в 173 дворах по данным 1890 г. К 80-90-м гг. XX в. сохранились деревни Усть-Река, Заозерье, Дубово, Погост, представляя собой тип поселения «гнездо селений при озере».

Деревня Погост – центральное поселение гнезда, расположено на полуострове на южном берегу оз. Колодозера. Она является наиболее древним поселением, сохранившим «свободную» планировку, поскольку тракт Пудож-Каргополь проходил в стороне. Свободный тип застройки, характеризующийся нерегулярностью и неорганизованностью, отмечается исследователями как первичная форма планировки: «все великое множество планировочных форм, сложившихся в недрах древнерусского деревянного зодчества, создано почти исключительно на основе принципа свободной планировки». Дома в д. Погост ориентированы главными фасадами на запад и восток, что обеспечивало им «хорошую изоляцию и обзор озера с общественным центром на полуострове».

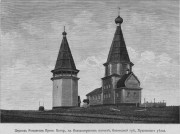

Общественный центр д. Погост был расположен на возвышенности у берега и состоял из шатровой церкви Рождества Богородицы (1784), шатровой колокольни (XVIII в.). Церковь Рождества Богородицы представляет собой восьмерик на четверике, с четырехгранным алтарем, покрытым бочкой. Церковь имела теплый предел во имя Святителя Николая Чудотворца. В период с 1862 по 1864 гг. храм был обшит тесом, подведен новый фундамент тщанием прихожан. Повторно храм был отремонтирован в 1899 г. , крыша окрашена «медянкой», стены «белилами», а полы «охрою». Данные Страховой оценки 1910 г. дают представление о размерах и конструкции храма, окраске: «Церковь Рождества Богородицы – деревянная на каменном фундаменте, снаружи обшита тесом и окрашена белилами, в нутри тоже обшита тесом и окрашена белилами; покрыта тесом, а холодный алтарь железом и окрашен зеленой масляной краской. Длина церкви с притвором, не считая колокольни 14 саж. 12 верш., наибольшая ширина 4 саж., высота до верхняго карниза в теплой церкви 3 ½ саж., в холодной 6 саж. На церкви имеет шатер вышиною 16 саж., над алтарями имеются небольшие 2 главы, окон больших 22 шт., дверей наружных створчатых 2 и внутренних створч.». Колокольня представляет собой восьмерик с шатровым завершением. В 1890 г. шатровый верх был заменен на купол со шпилем. Размеры колокольни: «Колокольня в 3 ½ саж. от церкви, крыта железом, общей высотой до верхнего карниза 7 саж. 2 арш.».

Самым ранним известным изображением Колодозерского погоста является рисунок 1886 г., выполненный с фотографии академиком архитектуры В.В. Сусловым. Суслов В.В. отметил этот ансамбль, как пример наиболее типичного для этой местности комплекса шатровых построек. На рисунке В.В. Суслова отсутствует церковная ограда с воротами и торговыми рядами, поскольку ограда не полностью окружала погост, а только со стороны деревни. Общий вид погоста со стороны оз. Колодозера представлен на фото И.Я. Билибина, нач. XX в. Здесь мы видим новый верх колокольни, сменивший старый шатер. В 1947 г. было проведено архитектурное обследование церкви Рождества Богородицы архитекторами Ополовниковым А.В. и Толкушкиным В.В.

Церковь была переделана под клуб в 1936 г., для этого были «снесены восьмерик с шатром и главкой, сняты главки над трапезной и алтарем, уничтожен иконостас и полностью разрушена колокольня». На момент осмотра памятника там сохранились интерьеры (подвесные потолки алтаря и четверика), а также общая планировка. В Перечень первоочередных ремонтных работ вошли: 1. ремонт тесовой кровли над трапезной – 20 кв.м; 2. ремонт конька железной кровли над алтарем; 3. частичный ремонт наружной обшивки – 8 кв.м; 4. полное остекление – 14 кв.м. В 60-70-е г. XX в. для нужд клуба было сделано два дополнительных входа: «с той стороны от озера пропилили двое дверей».

Церковь, планировка и пространственная композиция села также были обследованы и обмерены архитектором Ю.С. Ушаковым в 1966 и 1971 гг. Храм сгорел в 1977 г.

В конце XIX в. в Колодозерском приходе было пять часовен: часовня во имя Нерукотворного Образа Спасителя, часовня во имя Святого Пророка Илии, часовня во имя Великомученика Георгия, часовня во имя Праведных Иоакима и Анны Богоотец, часовня во имя Святых Бессребреников и чудотворцев Косьмы и Дамиана. По данным Известий Императорской Археологической Комиссии в начале XX в. в приходе было уже шесть часовен. Данная тема требует отдельного глубокого изучения. В погост, помимо приходских храмов и колокольни, входят церковно-приходское кладбище, дома священно-церковнослужителей с постройками и церковная ограда.

На рисунке В.В. Суслова с северной стороны к церкви примыкает кладбище, в настоящее время утраченное. Одноэтажный дом священника с хозяйственными постройками находился на расстоянии 45 сажень: «Дом для священника одноэтажный с чердаком на верху, крытый на два ската под гвоздь тесом, длиной 5 саж., шириной 4 саж. 1 арш., вышиной 2 саж. Всех окон 11 шт. вышиной 1 ½ арш., шириной 1 ¼ арш., с двойными рамами. Дверей двустворчатых 2, одностворчатых 5. Печей русских 1 с лежанкою и 1 голландская. Сени длиной 2 саж., шириной 2 саж. и вышиной 1 саж. При доме имеется сарай с 2 хлевами, длиной 6 саж. 1 арш., шириной 4 саж. 2 арш. и вышиной 1 саж. Дом построен в [дата пропущена] году и сохранился хорошо». В погост также входил дом для псаломщика: «2-й дом для псаломщика, одноэтажный двухкомнатный [?] крытый на два ската тесом, длиной 5 саж., шириной 3 саж. 1 арш. и вышиной 2 саж. Всех окон 9 с двойными рамами, вышиной 1 ¼ арш., шириной 1 арш. Дверей одностворчатых 5, в одной половине русская печь с лежанкой, и во второй лежанка. При доме имеется Сарай – длиной 5 саж. 2 арш., шириной 4 саж. 1 арш., крытый на один скат тесом».

Итак, единственным историческим строением, сохранившимся от храмового комплекса в с. Колодозеро, является ограда с воротами и торговыми лавками. Исторических документов, касающихся строительства торговых рядов в Колодозере, кроме Страховых оценок, не выявлено. Исходя из строительной истории церкви, ряды, предположительно, можно датировать временем, близким к строительству церкви, т.е. концом XVIII в. Никаких исследований и работ по рядам ранее не проводилось.

Согласно Страховым оценкам 1910 г., торговый ряд Колодозерского погоста был построен в 1885 г. и состоял из восьми срубов: «Еще имеется восемь деревянных лавок торговых, с раздвинутыми по средине двустоворчатыми дверьми для входа в ограду, крытые на 2 ската тесом. [л. 14] Длиною 13 саж., шириною 1 саж. и вышиною до крыши 1 саж., при всех лавках [нрзб] одностворчатые двери». Торговый ряд был разобран «за ветхостью» и в 1913 г. была произведена страховая оценка нового торгового ряда на 120 руб., состоящего уже из 10 срубов: «Церковные лавки 10 номеров с воротами на две половины посредине для прохода в церковь. Длина лавок с воротами 16 сажен, и ширина их 1½ сажени и высота 4 аршин /1 с. 1 ар./ Лавки бревенчатые, покрыты на два ската тесом». Таким образом, на основании данных страховых оценок существующие торговые ряды в Колодозере можно датировать началом XX в.

К моменту осмотра архитектурного объекта В.Ф. Хеглунд в 1970 г., торговый ряд утратил 4 сруба и состоял из шести срубов (ларьков) . Слева от ворот стоят два сруба, справа – четыре таких же сруба В комплекс торгового ряда входило два амбара, стоявшие перед оградой со стороны деревни.29 Юго-западный амбар имел вальмовую стропильную крышу, а северо-восточный – двускатную самцовую крышу. Второй амбар был поставлен на государственную охрану Постановлением Совета Министров Карельской АССР № 199 от 21.04.1971. В Страховой оценке 1910 г. также упоминаются два амбара для священника и псаломщика: «Имеется еще 2 амбара: один для священника, бревенчатый, длиной 2 саж. 2 арш., шириной 2 саж. и вышиной 2 саж., с досчатым полом и потолком, покрыт на 2 ската тесом и имеет 1 дверь, построен в [пропуск] году, состояние хорошее... 2-й амбар для псаломщика, тоже бревенчатый, длиной 1 саж. 1 арш., шириной 1 саж. 2 арш. и высотой до крыши 1 саж., с досчатым полом и потолком, покрыт на два ската тесом и имеет 1 дверь. Построен в [пропуск] году, сохранился хорошо». Эти амбары по описанию схожи с амбарами у рядов, но скорее всего, они находились все же в непосредственной близости от церковно-приходских домов. На момент осмотра северо-восточного амбара архитектором Е.В. Вахрамеевым в 1988 г., там еще сохранялись следы сусек, стены на высоту сусек были стесаны со скруглением углов. В настоящее время амбары утрачены.

Между оградой и деревней находилась торговая площадь. Стоящие перед оградой амбары могли использоваться для хранения продуктов и вещей, продаваемых приезжими купцами. Например, в 1892 г. на Пречистенской ярмарке в с. Колодозеро присутствовало 5 купцов из Каргополя, которые торговали хлебом, изделиями из глины и прочее. В XX в. были сделаны дощатые перегородки между торговыми лавками и амбарами. В 1960-е гг., тесовые кровли всех сохранившихся строений были заменены на фанерные. На момент осмотра памятника архитектором Е.В. Вахрамеевым в 1988 г. были утрачены полотна ворот центрального входа, столбы навеса, надстроен западный сруб лавок.

https://www.kolodozero.ru/post/историческое-колодозеро-в-документах-эпох

В 1930-х гг. закрыта, колокольня и шатер сломаны, сама церковь сгорела в 1977 г.

14 января 2024

14 января 2024

22 июня 2025

22 июня 2025

24 июня 2025

24 июня 2025

Комментарии и обсуждение