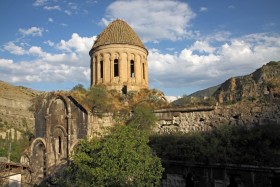

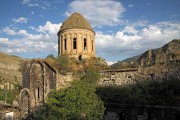

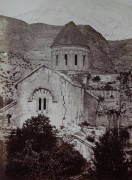

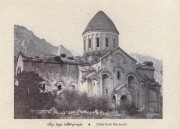

Ошки, мужской монастырь во имя святого Иоанна Предтечи (X-XVI вв.) Ишханской епархии Грузинской Православной Церкви (ГПЦ), с XIII в. - ставропигиальный. Расположен в грузинской исторической провинции Имиер-Тао (Южный Тао) на левом высоком берегу р. Тортомисцкали (турецкий Тортум) близ ее впадения в озеро Тортум (образовалось около 1791 в результате запружения реки из-за горного обвала) в селении Чамлыямач (до начала XX в. - Ошк; иль Эрзурум, Турция). Ныне эти территории окормляет Ахалцихская и Тао-Кларджетская епархия ГПЦ. Помимо кафоликона сохранились принадлежавшие Ошки руины двух малых церквей, трапезной (или скриптория), дворца епископа (в 30 м к северу от кафоликона).

Основание Ошки

По мнению П. Мурадяна, Ошки как Ашунк упомянут во «Всеобщей истории» армянского историка Вардана Великого (XIII в.): в конце IX в. Тайкский епископ Саак из Ашунка претерпел от грузинских властей притеснения за веру и перешел в Армению. Провинция Тао (армянская Тайк), являвшаяся пограничной областью между восточногрузинским царством Картли и Арменией, с начала IV в. подчинялась армянским Аршакидам; после Крещения Армении (318) на этих территориях была образована Тайкская епархия Армянской Апостольской Церкви. В 591 г. Тао вошла в состав Византии, в VIII в. провинцией завладели грузинские Багратиони. Утверждение в Тао юрисдикции Мцхетского (Восточногрузинского) Католикосата ГПЦ было ознаменовано строительством больших храмов, в том числе кафоликона Ошки в середине X в. То, что в грузинских летописях сведения об этом отсутствуют, послужило поводом для недостаточно аргументированного предположения о том, что Ошки и близлежащий монастырь Хахули были объединены в один монастырский комплекс - Хахули.

Ошки был воздвигнут как царская обитель таойской ветви грузинских Багратиони. Помимо строительных надписей об этом свидетельствуют поминальные надписи на стелах и фасадах кафоликона, содержавшие точные даты кончины представителей рода Багратиони и определявшие дни для их поминовения (агапы). Эпиграфика Ошки противоречит мнению исследователей, считающих, что Ошки был собственностью рода Чордванели.

Время строительства Ошки можно определить по надписи на тимпане входа южного рукава кафоликона, в которой упомянуты куропалат Адарнасе, эристав эриставов Баграт и магистр Давид. М.И. Броссе ошибочно отождествил упомянутого Адарнасе с Адарнасе II (888/91-923) и датировал завершение строительства кафоликона периодом до 923 г. И. Джавахишвили и праведный Евфимий Такаишвили считали, что речь идет об Адарнасе III, эриставе эриставов Баграте и Давиде III. Джавахишвили датировал надпись и соответственно время окончания строительства кафоликона 958-966 гг.; Такаишвили, основывавшийся на надписи на барельефе с изображением ангела: «Десять лет строил»,- 950-961 гг. (также он считал, что Адарнасе был насильно пострижен в монашество и последние годы жизни провел в Ошки). Датировка Такаишвили в основном принята в научной литературе; лишь Г. Чубинашвили считал, что строительство началось в 958 г. и, возможно, продолжалось 50 лет с перерывами. В надписях на мемориальных стелах (хранятся в Эрзурумском музее археологии, Турция) эристава эриставов Баграта (выявлена В. Джобадзе в 1973, утрачена) и царя Давида III (выявлена В. Силогавой в 2003) в качестве начала строительства Ошки было указано 25 марта (Благовещение Пресвятой Богородицы) 963 г. Таким образом, историки датируют строительство кафоликона 963-973 гг.

В 12-строчной надписи на тимпане входа южного рукава кафоликона указаны ежегодные расходы (20 тыс. драхм, вино, железо и пшеница) на содержание 80 каменщиков и рабочих и 30 вьючных волов (единственный пример в грузинском эпиграфике, в котором упоминаются использованные при строительстве животные). Водяной туф из Григолцминды (неидентифицирована) возили также 60 мелких вьючных животных (мулы и др.). Строительством Ошки руководил некий Григол: рельефное изображение его коленопреклоненной фигуры в длинном одеянии представлено под Деисусом (западная грань орнаментированного столба в южной галерее); его имя упоминается также в строительной надписи на тимпане двери южного рукава и в четырехстрочной лапидарной надписи над окном восточной апсиды, а также в надписи на стеле с изображением Пресвятой Богородицы «Никопея» и царя Давида III. К. Кекелидзе и Такаишвили ошибочно отождествляли его с известным переводчиком Григорием Ошкели.

История

Ошки, основанный как центр грузинской духовности и культуры, называли великой (великолепной) лаврой. В надписи над окном восточной апсиды кафоликона упомянуты современники строительства кафоликона священники Михаил и Иоанн - предположительно настоятель и руководитель книжников Ошки; в колофонах рукописей Ath. Iver. georg. 3 и Ath. Iver. georg. 9 упомянут настоятель Ошки «святой» Савва (конец 70-х гг. X в.).

После кончины Давида III (1001) его владения, в том числе Ошки, Отхтаэклесиа и Пархали, перешли под власть Византии. В грузинской 8-строчной надписи под окном средней арки южного рукава кафоликона (утрачена) было указано, что при настоятелях Григории и Давиде кафоликон на средства византийского императоров Василия II Болгаробойцы и Константина VIII был покрыт кровлей; также там упомянуты Григол (возможно, руководитель строительством Ошки) и каменщик Иесе. Такаишвили датирует это событие 1022-1025 гг. Василий II также упомянут в надписи над южным входом. В 1036 г. по заказу патрикия Джоджика (грузинский сановник на службе Византии) интерьер храма был расписан: дата росписи и портрет ктитора сохранялись на восточной стене алтаря. Особенное культурно-историческое значение имеет фреска со сценой бракосочетания царя Грузии Баграта IV с византийской царевной Еленой в храме Бана (рядом с Баной изображен кафоликон Отхтаэклесиа), свидетельствующая о возвращении монастыря Грузии.

Пограничные территории, на которых находился Ошки, несколько раз захватывали сельджуки и затем отвоевывали грузинские цари (например, в конце XI в. - святой Давид IV Строитель (1089-1125)). В начале XIII в. Хахули, Ошки и Бана были окончательно возвращены в состав Грузии. В центральной части южного рукава храма сохранилась двухстрочная ктиторская надпись покровительствовавшего Ошки царя Грузии преподобного Дамиана-Димитрия (1124-1156). О монастыре заботились и местные феодалы: в надписи в южном рукаве сказано, что некие Свимеон, Варнама и Ткома Гедаонисдзе (по другим источникам неизвестны) 2 раза в год обязывались снабжать братию Ошки вином и пшеницей. Особое значение для Ошки имело приобретение статуса ставропигиального монастыря (не позже начала XIII в.). Около 1516 г. атабаги (князья) Джакели, владевшие Юго-Западной Грузией с конца XIII в., подтвердили права Мцхетского Католикосата на Ошки, Пархали и Вардзию.

Во 2-й половине XVI в. Самцхе-Саатабаго завоевали турки, Тортомское ущелье вошло в Эрзурумский вилайет Османской империи. По сведениям армянского историка Акопа Карнеци († 1673?), местное грузинское население под тяжестью налогов стало принимать ислам или монофизитство. В южном рукаве кафоликона между 1861 и 1917 гг. была устроена мечеть, остальные части храма были отведены под хлев, конюшню и сеновал. В 1917 г. разрушения кафоликона описал Такаишвили. В 40-х гг. XX в. храм был частично взорван, камни использованы для строительства местной школы.

По материалам сайта «Православная энциклопедия»: https://m.pravenc.ru/

ОШКИ

6 сентября 2017

6 сентября 2017

16 января 2025

16 января 2025

13 июля 2025

13 июля 2025

13 июля 2025

13 июля 2025

Комментарии и обсуждение