Церковь Рождества Христова

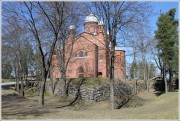

Массивная краснокирпичная кирха с серыми куполами видна практически со всех уголков Лаппенранты. Это главный храм Лютеранской церкви Лаппенранты. Однако лютеранским храм стал волей обстоятельств, изначально он был православным. Для русского гарнизона, расквартированного в Вильманстранде, двух уже существующих небольших православных церквей не хватало. Местом строительства новой церкви был выбран Николаевский форт, один из трех фронтовых фортов Вильманстрандской крепости, построенный еще в 1790-х годах на гребне Мельничного холма, как его называли в старину. Позднее холм приобрел гордое именование. К западу от форта находился большой комплекс казарм 20-го Драгунского Финляндского полка, для которого и необходимо было возвести полковую церковь.

Новый храм оказывался почти посередине на одной оси между Покровской и Николаевской церквями. Освящение храма планировали приурочить к празднованию 300-летия Дома Романовых в 1913 г., но этого не произошло. Финляндский парламент по распоряжению российского генерал-губернатора еще в 1911 г. обратился к городским властям Вильманстранда с просьбой разрешить строительство. Однако те всячески оттягивали ответ: отношение к русскому присутствию резко изменилось в связи с политикой русификации финских земель конца XIX — начала ХХ в., что и привело к убийству прежнего генерал-губернатора Финляндии Н. И. Бобрикова в 1904 г.

Колоссальная православная церковь, которая была бы видна со всех точек города, становилась нежелательным символом русского присутствия, тем более военного. Городской совет отложил рассмотрение вопроса на 1912 г., а потом и вовсе попытался заблокировать строительство, сославшись и на решение Комиссии по древностям. Строительные работы начались без разрешения города только в 1913 г. Обряд освящения закладочного камня храма в честь Рождества Христова состоялся 29 июня 1913 г. Военно-строительный комитет на протесты городских властей апеллировал тем, что военные объекты, коим является и Николаевский форт, находятся в собственности российской короны и в строительных согласованиях с городом не нуждаются (это был не последний и, надо полагать, не первый конфликт с городскими властями по вопросам землепользования).

Проект нового храма для 20-го драгунского Финляндского полка выполнил академик Георгий Антонович Косяков (1872-1925). Финальные планы церкви, составленные Косяковым, датированы 16 мая 1913 г. и утверждены 13 июня 1913 г., всего лишь за две недели до закладки храма. Косяков выполнил проект в духе новгородского и псковского зодчества, уже неоднократно интерпретированного в постройках неорусского стиля. Но в данном случае ориентация на северорусскую архитектуру была очень уместна и в смысле территориальной близости к оригиналам. Скорее наиболее тождественными по формам могут считаться такие образцы новгородского зодчества, как церкви Бориса и Глеба в Плотниках (XVI в.), Феодора Стратилата на Щиркове улице (кон. XIII в., перестройка верха XVII в.); псковские церкви Косьмы и Дамиана с Примостья (XV-XVI вв.) или Богоявления с Запсковья (XV-XVI вв.). Собственно к мотивам новгородской и псковской архитектуры Г. А. Косяков обращался и в раннем проекте церкви под Москвой (1907), и в проекте церкви при Канасаевском имении Скобелевского комитета (1914). Некоторые приемы декорирования, заложенные в перечисленных проектах, архитектор воплотил в вильманстрандском храме.

Церковь представляет собой кубический объем, усложненный массивной полуциркульной апсидой и слегка заниженными притворами, формирующими рукава греческого креста, лежащего в основе плана здания. Фасады завершены щипцами. Верх западного фасада прорезают три арки звонницы с щипцовыми завершениями, над центральным щипцом звонницы изначально возвышался шатер с пятью декоративными главками. К центральному порталу ведут ступени открытой паперти. Храм увенчан пятиглавием с мощным центральным световым барабаном. Гладкие лаконичные стены фасадов оживляются лишь умеренным использованием кирпичных неповторяющихся декоративных элементов, изображающих сакральные символы или геометрические узоры (этот же принцип акцентирования углов совершенно гладких стен заглубленными или выступающими рельефами Косяков использует и в Канасаевском проекте). Только верхняя часть барабанов под куполами декорирована аркатурными поясками, а окна центрального барабана увенчаны трехлопастными завершениями.

Проект, составленный Г. А. Косяковым, соотносится с масштабными проектами храмов, составленными А. Е. Элкиным в 1908-1911 гг. и также обращенными к традициям псковско-новгородского церковного зодчества ХV-ХVI вв. Наиболее близкой по форме и современной творению Косякова является старообрядческая церковь Успения Пресвятой Богородицы на новом Бугровском кладбище в Нижнем Новгороде (арх. В. А. Покровский, 1914-1916).

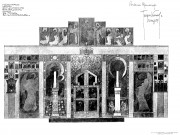

По замыслу Косякова, весь декор концентрировался на западном фасаде. Парные резные флористические композиции, фланкирующие перспективный портал входа, становились пьедесталами грандиозного полихромного панно, занимающего почти всю плоскость стены. Согласно авторским чертежам церкви, которые хранятся в городском архиве Лаппенранты, большое арочное поле над главным входом предполагалось украсить или мозаичным, или живописным изображением Спаса Нерукотворного в окружении избранных святых и ангелов. Эту же концепцию помещения полихромного изображения над входом в храм Косяков использовал и в вышеупомянутых проектах церквей 1907 и 1914 гг.

Настенная живопись в системе декорации внутреннего пространства храма не предполагалась. Главным украшением церковного интерьера по замыслу Косякова должен был стать высокий иконостас, включающий в себя иконы местного, праздничного, деисусного и пророческого чинов. Помимо этого, на восточной стене по сторонам от иконостасной композиции планировалось разместить моленные, окруженные житийными клеймами образы Христа и Богородицы, а также изображения двух святых в массивных резных киотах. Вторая разработанная Косяковым графическая версия рождественского иконостаса (проект датирован 26 марта 1914 г.) выглядит намного скромнее. Здесь иконостасная композиция сформирована иконами только двух рядов — местного и деисусного. Состав иконных изображений местного ряда тот же, что и в первом проекте — на Царских вратах изображения евангелистов, на дьяконских — архангелов. Что касается деисусного чина, то в нем, помимо центрального образа Спасителя, уже не 12 ростовых фигур предстоящих, а только 8. Стиль икон предполагалось ориентировать на византийскую художественную традицию.

К началу Первой мировой войны основные строительные работы были практически полностью завершены. На звонницу к этому времени уже подняли несколько колоколов. Оставалось произвести оштукатуривание и побелку стен. На архивных снимках 1914-1919 гг. можно заметить, что центральный барабан и два боковых барабана с восточной стороны отличаются белизной относительно темных силуэтов остальных барабанов и стен. Строительные леса стояли какое-то время неразобранными вдоль южного фасада храма и вокруг его боковых барабанов. Поэтому можно заключить, что штукатурные работы были начаты с верхней части храма, но в связи с началом войны и последовавшими затем революционными событиями не завершены. Вероятно, к отделке интерьера храма строители не приступали. Но даже в таком виде храм поражал своим величием — по своим габаритам он соотносился с Успенским собором в Хельсинки (1862-1868 гг., арх. А. М. Горностаев) и должен был стать вторым по величине православным храмом в Финляндии.

После революционных событий в России и объявления независимости Финляндии, ухода русских военных частей колоссальное здание незаконченной церкви оказалось бесхозным и было передано местной лютеранской общине в 1919 г. Луковичные купола как наиболее знаковые художественные элементы, идентифицирующие церковь как православную, были демонтированы не ранее 1920-х годов. Помимо этого, к указанному времени был разобран шатер с малым пятиглавием, венчавший центральную арку звонницы, удалены ажурные ограждения проемов звонницы (сами проемы закрыли ставнями) и сбита штукатурка с барабанов. Детальный анализ более поздних качественных снимков храма еще раз подтверждает, что центральный барабан и боковые барабаны восточной части были изначально оштукатурены: остатки штукатурки «въелись» в швы цементного раствора и частично в фактуру кирпичей, сохранив более светлый силуэт трех барабанов.

Все вышеперечисленные операции по демонтажу и нивелировке архитектурных и художественных составляющих позволили лишь частично приблизить образ здания к романским прототипам. Как выглядел храм до его «обезглавливания», мы можем судить по еще нескольким снимкам из собраний музеев и архивов Лаппенранты. В частности, снимок 1914 г. с русскими драгунами на плацу перед отправкой на фронт. Снимок 1918 г. с похорон жертв гражданской войны. Снимок, запечатлевший визит К. Г. Э. Маннергейма в Лаппенранту 15 августа 1919 г. Пожалуй, это одна из последних фотографий русской церкви с ее первозданными куполами.

Несмотря на то что первые проекты преобразования православного храма в лютеранский принадлежат известному церковному архитектору Йозефу Стенбёку (Josef Stenback, 1854-1929), основательная перестройка интерьера состоялась в 1923-1924 гг. по проекту архитектора Илмари Лауниса (Ilmari Launis, 1881-1955) как более бюджетно приемлемому. О том, что работы по реконструкции проходили в 1924 г., свидетельствует и фото соответствующей датировки с участниками работ на фоне входного портала и строительных лесов. Скорее всего, в этот период были демонтированы луковичные купола и возведен шлемовидный купол центральный главы. Обширное внутреннее пространство храма было разделено на комплекс служебных помещений для нужд общины, сам зал церкви оказался на втором этаже, тем самым существенно уменьшилась высота стен непосредственно молельного помещения. В алтаре было установлено витражное изображение Распятия, также выполненное по эскизу И. Лауниса.

Освящение нового, теперь уже лютеранского, храма состоялось 12 августа 1924 г. «Военный» статус церкви на некоторое время сохранился. В храме проходили церемонии принятия присяги финскими военнослужащими. Боковые барабаны были накрыты малыми куполами, повторяющими форму центрального купола, только в 2008 г. по проекту архитектора Сами Вуоринена (Sami Vuorinen). Выбранная форма куполов оказалась совершенно нечуждой общей архитектурной модели храма, и «русское» происхождение постройки остается очевидным даже на расстоянии. От прежних луковичных глав осталось несколько элементов, которые хранятся в музее крепости Лаппенранты, в частности православный позолоченный крест, некогда венчавший одну из главок, и позолоченный жестяной шар, вероятно, служивший основой кресту.

В настоящее время бывшая православная церковь Рождества Христова продолжает оставаться важнейшей архитектурной доминантой городской застройки. Занимая выгодное с топографической точки зрения местоположение на вершине Драгунского холма на возвышении Николаевского форта она, как и в российский период финской истории, не перестает привлекать к себе внимание жителей и гостей Лаппенранты, удивляя как своими внушительными для небольшого провинциального города размерами, так и оригинальным художественным решением своих фасадов. Важно отметить, что для историков архитектуры лаппенрантская кирха — это не только историческая достопримечательность, но и яркий образец получившего распространение в церковном зодчестве Российской империи неорусского стиля, с образцами которого мы сталкиваемся в настоящее время не только в русских землях, но и в странах дальнего зарубежья.

В. В. Жердев "Три православных храма Лаппенранты – искусство сквозь призму истории". Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. – 2020. – Т. 10, № 4. – С. 609–636.

Комментарии и обсуждение

Православная гарнизонная церковь была заложена в 1913 г. в честь 300-летия Дома Романовых. Проект разработал академик архитектуры Г.Косяков. К сожалению, пока не удалось найти сведений о том, была ли эта церковь освящена до обретения Финляндией независимости, но в 1918 г. она уже (или ещё) не действовала. В 1924 г. была подвергнута внутренней перестройке и освящена как лютеранская.

В 1914 году гарнизон ушел на фронт и строительство осталось не законченным, а после приобретения Финляндией независимости необходимость в православной церкви отпала, тк Лаппеенранта город сравнительно небольшой, и одна православная церковь уже действовала на территории крепости города. Церковь бала подвергнута перестройке (aрхитектор Илмари Лаунис), и освящена в 1925 году как лютеранская. Имеет псевдо-византийский вид ,которому присущи большой и маленькие купола.

Любовь Кондратьева, легализованный гид провинции Южная Карелия, Финляндия, Лаппенранта

Церковь действующая, но лютеранская. Строительство началось раньше, кажется в 1908 г. Храм строился как православная гарнизонная церковь. Старая деревянная церковь не вмещала всех прихожан. К 1914 г. достроить не успели и дальше строительство прекратилось. После 1918 г. не стало русского гарнизона, да и количество православных резко сократилось. В 20-е годы финны приняли решение о перестройке недостроенной церкви. В частности, была сильно изменена "луковичность" православных куполов. К этому же времени относится снос старой деревянной церкви из-за ветхости. На ее месте сейчас стоит памятный деревянный крест.

Старая гарнизонная церковь в Лаппеенранте (фотография с сайта www.lakesry.fi). Строительство 1903-1904. Освящена в честь св.Николая. В 1908 году принимается решение о необходимости постройки более "доминантного" православного храма. В результате и был утвержден проект существующей ныне в качестве лютеранской церкви г.Лаппеенранта. А старая деревянная церковь оказалась практически заброшенной после 1918г. В 20-е годы часть икон и церковной утвари были переданы церкви Покрова Пресвятой Богородицы (в крепости), а само здание церкви было разобрано "из-за ветхости".

В 1978 г. на месте церкви был установлен памятный крест.

Статья про храм Г.Косякова с фотографиями

http://www.mishanita.ru/2012/07/21/16306/