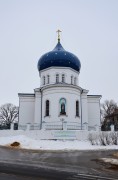

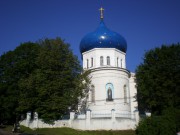

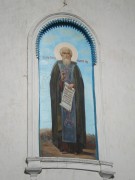

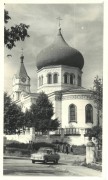

Плавск. Церковь Сергия Радонежского.

Сергиевская церковь

Церковь. Действует.

Престолы:Сергия Радонежского, Николая Чудотворца, Казанской иконы Божией Матери

Архитектурные стили:Эклектика, Русско-византийский стиль

Год постройки:Между 1868 и 1876.

Ссылки:

Адрес:Россия, Тульская область, г. Плавск, ул.Коммунаров, д.48

Координаты: 53.708473, 37.294167

Проезд: от ст. Тула Московский вокзал электропоездом на Чернь до ст. Плавск; от ст. Тула Московский вокзал электропоездом Тула - Скуратово и электропоездом Тула - Орел; из Москвы можно добраться поездом Москва - Курск или от станции метро "Красногвардейская" прямым автобусом Москва - Плавск (время в пути 4 ... нажмите чтобы увидеть полное описание проезда от ст. Тула Московский вокзал электропоездом на Чернь до ст. Плавск; от ст. Тула Московский вокзал электропоездом Тула - Скуратово и электропоездом Тула - Орел; из Москвы можно добраться поездом Москва - Курск или от станции метро "Красногвардейская" прямым автобусом Москва - Плавск (время в пути 4 часа)

Престолы:Сергия Радонежского, Николая Чудотворца, Казанской иконы Божией Матери

Архитектурные стили:Эклектика, Русско-византийский стиль

Год постройки:Между 1868 и 1876.

Ссылки:

Адрес:Россия, Тульская область, г. Плавск, ул.Коммунаров, д.48

Координаты: 53.708473, 37.294167

Проезд: от ст. Тула Московский вокзал электропоездом на Чернь до ст. Плавск; от ст. Тула Московский вокзал электропоездом Тула - Скуратово и электропоездом Тула - Орел; из Москвы можно добраться поездом Москва - Курск или от станции метро "Красногвардейская" прямым автобусом Москва - Плавск (время в пути 4 ... нажмите чтобы увидеть полное описание проезда от ст. Тула Московский вокзал электропоездом на Чернь до ст. Плавск; от ст. Тула Московский вокзал электропоездом Тула - Скуратово и электропоездом Тула - Орел; из Москвы можно добраться поездом Москва - Курск или от станции метро "Красногвардейская" прямым автобусом Москва - Плавск (время в пути 4 часа)

Карта и ближайшие объекты

Статьи

Поделитесь своей информацией. Не забывайте указать источник ваших данных. Зарегистрируйтесь, если вы не хотите чтобы ваш комментарий остался анонимным.

Комментарии и обсуждение

C храмом связаны трагические события немецкой окупации в 1941 году. "...Гитлеровцы устроили в церкви лагерь для военнопленных. Красноармейцев в этом лагере было немного. Фашисты загнали сюда главным образом жителей города и соседних районов. Пища заключённых на день состояла из двух картофелин. Воды в лагере не было. Заключённым предлагалось утолять жажду снегом. От голода, холода, побоев и пыток ежедневно умирало 25—30 человек. Больных и обессилевших, неспособных выполнять тяжёлую работу, фашисты расстреливали..."

Сводка Совинформбюро от 1 января 1942 года

Село Сергиевское (нынешний Плавск) - уникальное место, облагодетельствованное во 2-й половине XIX в. четой князей Гагариных. Пока князь Сергей Сергеевич (1832-1890) строил в селе православную церковь, его жена, княгиня Вера Федоровна (урожденная фон-дер Пален; 1835-1923), увлеклась в С.-Петербурге проповедью барона Редстока и, как отметил автор книги "Приходы и церкви Тульской епархии" (1895), "заразилась пашковской сектою". Князь не разделял взглядов Веры Федоровны, однако не чинил ей препятствий, а в том, что касалось благотворительности - охотно участвовал. По инициативе княгини В.Ф. Гагариной в селе был построен каменный больничный городок, библиотека-читальня, дом рукоделия. Удивительно, что храм - лечебница духовная, построенный мужем православного вероисповедания, и лечебница телесная, сооруженная его женой, ставшей евангельской христианкой, не только дошли до нашего времени, но и сохранили в советском, а теперь уже постсоветском Плавске первоначальное назначение.