На северной окраине города, над изгибом красавицы Оки, расположен Свято-Воскресенский женский монастырь. Это место, обросшее легендарными сказаниями, связанными с жизнью двух русских святых, покровителей семьи и брака - Петра и Февронии Муромских. Они знамениты своей мудростью, смирением и настоящей любовью. И, хотя достоверные источники сведений отсутствуют, по преданию именно они основали этот благочестивый монастырь. Здесь, среди святых стен Феврония завершила свой земной путь.

История возникновения монастыря достаточно загадочна и мало изучена. По одной из версий, он был первым женским монастырём Мурома, существовавшим уже в конце XII в., и единственным, расположенным за укреплёнными стенами города. Путники, покидающие Муром, могли помолиться в монастырском храме перед дальней дорогой, а прибывающие в город – найти приют на монастырском постоялом дворе. Считается, что на монастырь возлагалась функция распространения православия среди местного языческого населения.

В одной из интерпретаций предания о святых муромских князьях Петре и Февронии говорится, что после их изгнания боярами из Мурома в начале XIII в. они поселились в загородном княжеском дворе, на месте которого и возник монастырь. Согласно преданию, в этой женской обители княгиня Феврония в конце жизни приняла постриг под именем Евфросиния. В монастыре Феврония-Евфросиния вышивала золотом, что было её основным послушанием. Свято-Воскресенский монастырь и в дальнейшем славился своими золотошвейками по всей Руси.

До наших дней сохранилось предание, вошедшее в «Повесть о Петре и Февронии Муромских» Ермолая Еразма, об обретении князем Петром Агрикова меча: «Имел Петр обыкновение ходить по церквам, уединяясь. Во время одной из поездок, за городом, в женском монастыре Петр обратился к Богу: как спасти брата и сокрушить Змея? К нему подошел отрок: «Князь, хочешь, я покажу тебе Агриков меч?» Петр, не раздумывая, ответил: «Да! Где он?» «Следуй за мной», - позвал отрок и «показал ему во алтарной стене между керемидами скважню, в ней же меч лежаше».

Существует предположение, что монастырь возник «вскоре после 1203 г., когда Пётр стал княжить в Муроме». Эта версия опирается на предание, согласно которому святые князья Пётр и Феврония, по изгнании их боярами из Мурома, как уже было сказано, поселились в загородном княжеском дворе, на котором ещё до этих событий они основали женский монастырь. Согласно тому же преданию, в этом женском монастыре княгиня Феврония в конце своей земной жизни приняла постриг в великую схиму с именем Ефросиния. В другой интерпретации предание связывает эти три события – обретение Петром Агрикова меча в женском монастыре за городом, поселение святых князей после изгнания боярами и постриг святой Февронии. Тогда женский монастырь за городом существовал до начала княжения святых Петра и Февронии и не был создан ими. Это также не противоречит первой версии о наличии монастыря уже в XII веке.

На роль «женского монастыря за городом», существовавшего в Муроме в XIII в., претендовала также Крестовоздвиженская церковь недалеко от Спасо-Преображенского мужского монастыря (основан св. кн. Глебом в XI в.): «Местное предание относит начало Крестовоздвиженской церкви к глубокой древности. Церковь эта, говорит предание, построена на том самом месте, где во время княжения св. Петра и Февронии в первой половине XIII столетия находился девичий монастырь и где будто бы св. Петр получил меч для поражения волшебника. Насколько достоверно это предание, совершенно не известно.

Первое достоверное указание на существование Крестовоздвиженской церкви в XVI столетии дает жалованная грамота царя Михаила Федоровича 1627 г. Из этой грамоты видно, что Крестовоздвиженской церкви дана была жалованная грамота еще царем Иваном Васильевичем Грозным, следовательно и тогда церковь уже существовала». Известно также, что в монастыре св. Феврония вышивала золотом, это было - после молитвы - основным ее послушанием. При этом занятии она завершила свою земную жизнь, несколько раз прося супруга своего, св. Петра (схимонаха Давида), подождать пока она закончит вышивать воздух для святой Литургии, так как они дали обет Богу умереть в один день и один час. Свято-Воскресенский женский монастырь был известен своими золотошвейками по всей Руси на протяжении не одного столетия, чему остались письменные и вещественные свидетельства, тогда как о девичьем монастыре на месте Крестовоздвиженской церкви таких сведений нет. Данные археологии позволяют констатировать, что холм, где впоследствии возникла обитель, был заселен уже в X в. На этом месте исследователями были обнаружены лепная муромская керамика, древнерусская гончарная керамика, а также обломки стеклянного браслета. Этому археологическому памятнику было присвоено наименование «Воскресенское селище». В раннее средневековье это поселение, видимо, находилось вне городской черты.

На Воскресенской горе находилось 26 дворов посадских людей. Одно из первых достоверных сведений о храме в честь Воскресения Христова относится к 1566 г. В 1620-е годы вокруг церкви уже располагался «девичий монастырь». На тот момент монастырь уже состоял из двух деревянных храмов с колокольней, оградой, домом игуменьи и 21 кельей для монахинь, а земли под монастырем 43 сажени в длину и 36 сажень поперек. К этому времени относится первое описание главного храма обители, который представлял собой деревянную постройку с тремя шатровыми верхами и двумя приделами — во имя архангела Михаила и Николая Чудотворца. В монастыре также находились теплая церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы и колокольня, выполненные из дерева. Обитель опекали муромские купцы Черкасовы, промышлявшие продажей соли. В середине XVII века они построили вместо деревянных церквей кирпичные.

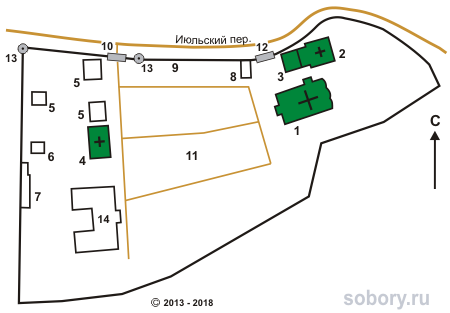

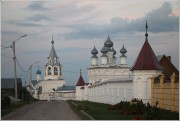

Историческое расположение Воскресенского женского монастыря на крутом откосе, между глубокими оврагами, наложило существенный отпечаток на восприятие всего архитектурного ансамбля обители. Прежде всего это нашло отражение в выборе места для парадного входа в монастырь. В XVI-XVIII вв. в обитель проходили через арку главных св. врат под колокольней, с северной стороны. Наличие высоких крутых откосов южного и восточного склонов холма, а также неудобство сообщения с городом через западную конечность глубокого Успенского оврага, разрезавшего Муром, стали причинами того, что единственно возможным сообщением с монастырём оставался северный склон холма. Поэтому именно здесь не одно столетие было место главного, парадного входа в монастырь.Опытные мастера создали уникальный монастырский комплекс, органично вписавшийся в панораму древнего Мурома. Шатровая колокольня Введенской церкви имеет много общего с аналогичными звонницами муромских Благовещенского и Троицкого монастырей. Однако высота колокольни Введенской церкви незначительна, в ней нет «устремленности ввысь», присущей другим звонницам Мурома. Главный монастырский собор, Воскресенский — храм расположился в центре плоской вершины холма. Он несложен по замыслу, но умело примененный декор придает зданию неповторимый облик.

Храм представляет собой массивный четверик с тремя апсидами. Фасад делится лопатками на три части. Одно из окон на первом ярусе значительно крупнее других и украшено резными наличниками и кокошником. Окна второго яруса — разные по размерам. Венчают храм пять главок на высоких барабанах. Воскресенский собор отличается своей более поздней пристройкой – шатровыми крыльцами и галереей-гульбищем, которая выполняла декоративную роль и позволяла монахиням и прихожанам любоваться прекрасной панорамой за Окой. Есть в монастыре и вторая церковь — теплая Введенская. Она значительно меньше по размерам и имеет одну главу.

Храм представляет собой вытянутый по линии «запад-восток» прямоугольник, центральная часть которого перекрыта невысокой 4-щипцовой кровлей с небольшой луковичной главкой в центре. Главка установлена на цилиндрическом барабане. В основании барабана размещено 4 малых миниатюрных кокошника. Одной из особенностей Введенской церкви является изящное оформление фасадных линий основного объема храма. Ступенчатое, щипцовое завершение кровли, увенчанное небольшой главкой, придает храму неповторимое очарование, легкость и воздушность. Вместе с тем скупое оформление оконных проемов подчеркивает аскетизм и сдержанность, уравновешивает богатое изящество декоративной отделки колокольни. Другой отличительной чертой Введенской церкви считается прямоугольный алтарный выступ. До 1840 г. храм был крыт тёсом, впоследствии перекрыт железом. С западной стороны к Введенской церкви примыкает невысокая колокольня. На продольной оси Введенской церкви с западной стороны расположена колокольня, в первом ярусе которой был устроен пологий арочный проем, являющийся парадным входом в монастырь с северной стороны.

От церкви Введения колокольня отделена узким арочным проходом. Вход богато декорирован резными белокаменными спаренными балясинами на консолях. Карниз, завершающий первый ярус четверика, раскрепован над пилястрами. Опорные части арки представляют собой очень глубокие ниши, образованные большим количеством тяг в виде полочек и полукружий. Верхняя часть завершается сильно выступающим карнизом. Над входной аркой устроена довольно глубокая ниша, обрамленная тягами на консолях и завершенная фронтоном с вогнутыми сторонами. Подобные декоративные ниши имеются и на обоих фронтонах основного объема. Композиция церкви отличается простотой и ясностью. Она напоминает деревянные церкви, состоявшие, как правило, из трех клетей, отличающихся друг от друга размерами и высотой.Декоративная обработка входа, расположенного под колокольней, очень близка к обработке входа надвратной церкви Стефания Благовещенского монастыря, но благодаря тому, что четверик колокольни Воскресенской церкви состоит из двух ярусов, восьмигранный шатер имеет более приземистые формы. У колокольни менее изящные пропорции и она уступает по красоте колокольням Троицкого и Благовещенского монастыря выстроенными, по всей видимости, одновременно с колокольней Воскресенского монастыря.

Как и у колокольни Благовещенского монастыря, углы четверика выделены широкими лопатками, идущими на оба яруса. С южной стороны второго яруса устроено спаренное окно с двумя щелевидными проемами обрамленными наличниками с тремя полуколонками на общей консоли, перекрытыми двумя кокошниками килевидной формы; наличник очень близок по рисунку к наличнику второго яруса колокольни Благовещенского монастыря, и, несмотря на то, что в настоящее время это окно растесано и наличник сбит, возможно его восстановление в первоначальных формах.Нижняя часть восьмерка так же, как и у колокольни Благовещенского монастыря, декорирована спаренными ширинками. На восемь столбов опираются пологие арки с тремя плоскими тягами, верхняя из которых имеет килевидную форму.Восьмигранный шатёр на углах не имеет гуртов, один его ряд слухов с килевидными кокошниками завершается луковичной главкой на очень тонкой восьмигранной шейке. Главной достопримечательностью звонницы служил древний колокол, отлитый в 1674 г. Надпись, помещенная на колоколе, гласила: «Лета 7182 (1674 г.) вылит сей колокол при державе государя и великого князя Алексея Михайловича всея великия и малыя и белыя России самодержца, лил сей колокол мастер Федор Моторин». В 40-х гг. XIX в. на колокольне было 8 колоколов общим весом 200 пудов. После закрытия монастыря в 1930 году, его сбросили с колокольни для последующей переплавки. Обломки его сейчас хранятся в Историко-художественном музее города Мурома.

По свидетельствам очевидцев, живописно расположенный на высоких откосах Оки Воскресенский монастырь представлял собой один из самых совершенных архитектурных ансамблей Мурома.Свято-Воскресенский женский монастырь, имея небольшой приход, всего в 26 домов, в 1764 г. был упразднён по указу Екатерины II о секуляризации церковных земель. Игуменья и несколько монахинь были переведены в Троицкий монастырь, а Воскресенский и Введенский храмы стали приходскими. К храмам примыкало одно из четырёх старинных городских кладбищ, где были похоронены многие почётные муромские горожане. В их числе – М.В. Дьяконов (1807-1886), известный живописец-акварелист, в течение 20 лет служивший директором Санкт-Петербургской рисовальной школы для вольноприходящих, учеником которого был выдающийся русский художник И.Е. Репин. Ремонт храмов бывшего монастыря в кон. ХIХ веке осуществлялся на средства состоятельных купцов, прихожан Воскресенской церкви, представителей рода Емельяновых.

Сохранилось отношение церковного старосты Воскресенского храма В. М. Емельянова на имя председателя Московского Императорского археологического общества П. С. Уваровой о необходимости провести реставрационные работы: «При Воскресенском холодном храме находится отдельно теплая Введенская церковь и при ней колокольня. При реставрации колокольни в 1895 и 1896 гг. были переложены два свода первого и второго яруса, исправлены и пробраны трещины и по окончании вся колокольня оштукатурена цементом и обелена. Внутри был выштукатурен цементом шатер, как оканчиваются звоновые окна, а в нижнем этаже - пол, стены и свод. Второй же средний ярус внутри не оштукатурен, но стены и своды только обелены. Это помещение было занято архивом; в настоящее время ниже верхнего свода кирпич выветрился и с побелкой осыпается.

В самой же Введенской церкви панель, окрашенная масляной краской, плесневеет и местами отстает со штукатуркой. В алтаре же деревянный потолок около печи обгнил и может обвалиться. Поэтому желательно внутри архива выветрившийся кирпич очистить, местами заменив дряблые кирпичи новыми и как помещение под сводом, так и самый свод снизу и сверху оштукатурить цементом и обелить, сделать в пазухах свода бетон и устроить стоки дождевой и весенней снеговой воды; просверлить три отверстия в стенах по два вершка в диаметре для выхода воды на отливы трех угловых фронтонов; в самой же церкви масляную краску, служившую вместо панели, отбить со штукатуркой и заново оштукатурить цементом. Потолок (около печи) в алтаре перебрать, осмотрев и самые балки. На все это прошу разрешение Вашего Сиятельства для представления во Владимирскую Духовную консисторию на предмет разрешения означенных работ в денежном отношении. При сем имею честь присовокупить, что переложенные своды и сделанные в стенах колокольни трещины вновь никаких трещин не дают» (журнал "Древности" за 1914 г., стр. 19-20).

В кон. XIX - нач. ХХ в. службы проходили в обеих церквах. В холодном Воскресенском соборе были устроены приделы во имя арх. Михаила и свт. Николая Чудотворца. В теплом Введенском храме имелся придел в честь Иверской иконы Божией Матери. Иконостасы в приделах были новыми. Согласно описанию 1897 г., «иконами церковь снабжена достаточно, утварь и ризница общая с Воскресенской церковью». По штатному расписанию причт состоял из священника и псаломщика. На их содержание шло до 800 р. в год, вырученных от служб, требоисправлений и процентов с причтового капитала (5 тыс. р.). Церковных домов для причта не имелось. В приходе по клировым ведомостям числилось 187 чел. мужского пола и 205 женского.

Вскоре после Октябрьской революции над Воскресенской и Введенской церквями стали сгущаться чёрные тучи... 17 мая 1922 г. под предлогом оказания помощи голодающим Поволжья из Воскресенской церкви было изъято 10 серебряных риз, 3 лампады, сосуд весом 2 пуда 29 фунтов 81 золотник (из муромской газеты Луч за 1922. № 39.). 14 янв. 1930 г. в местной прессе было опубликовано сообщение, согласно которому крайисполком утвердил решение Муромского окрисполкома о закрытии в Муроме 8 церквей (Из газеты: Приокский рабочий за 1930. № 11.). Среди них была и Воскресенская церковь. 20 января 1930 г. президиум ВЦИК утвердил постановление Нижегородского крайисполкома о закрытии храмов в Муроме. Однако, согласно архивным документам, Воскресенская церковь уже в конце 1920-х гг. не была действующей. В 1928 г. ее осмотрели техник и директор краеведческого музея И. П. Богатов. Было отмечено: «...несмотря на то, что с 1928 г. [церковь] стоит без стекол в окнах, с раскрытыми дверьми, вовсе не ветхая». Директор музея предложил использовать собор для хранения старинных икон и церковной скульптуры, а галереи переоборудовать под квартиры для сотрудников музея или частных лиц.

Из отчета комиссии по охране памятников от 5 декабря 1933 г. следует, что Введенская церковь в указанное время была действующей и находилась в ведении общины верующих. В 1930-х годах со звонницы были безжалостно сброшены все колокола, с храмов сбиты кресты. Во время перепланировки и забелки интерьера, безвозвратно утеряны древние росписи и фрески, а старинные образа и церковная утварь варварски расхищена руками богоборцев. Наиболее ценные иконы и предметы церковной утвари были вывезены в Муромский историко-художественный музей. В ноябре 1929 г. в местном горсовете обсуждался вопрос о переоборудовании Воскресенской церкви под хлебохранилище.

В акте обследования церквей, составленном в декабре 1933 г., сообщалось: «Воскресенская церковь находится в распоряжении муромского Горкомхоза. Общая сохранность приличная. С востока есть частичное разрушение каменной кладки. В западной части храма стены имеют снаружи трещины. В большой арке вертикальная трещина, снизу доверху. У крылец обломаны углы украшений. Крыша требует починки и окраски… Общая сохранность Введенской церкви, удовлетворительная. Несколько последующих лет Воскресенская церковь пустовала. Формально она числилась на балансе горкомхоза. Городской музей долго и тщетно добивался передачи церкви в свое ведомство, поскольку храм был признан памятником архитектуры. В 1935 г. Воскресенская и Введенская церкви считались памятниками архитектуры 1-й (высшей) категории, подлежащими сохранению и изучению. Однако в 1937 г. горкомхоз предложил разобрать Воскресенскую церковь на кирпич. Это предложение было поддержано облисполкомом. При этом принималось во внимание, что «под склады здание церкви использовать нельзя из-за неудобства подъезда, а нужда в кирпиче у местных организаций будет особенно велика в 1938 г.». Но отдел по охране памятников Управления по делам искусства при СНК РСФСР 27 июля 1938 г. разрешил использовать бывшую Воскресенскую церковь под производственные нужды.

В середине 1938 г. здание Воскресенской церкви было передано под красильный цех артели «Бытовик»; в 1939 г. помещение перешло к артели «Трикотаж», а в 1942 г.- к артели «Рекорд». Введенская церковь тоже неоднократно меняла своих арендаторов. В 1939 г. ее забрали у общины верующих и сразу же сдали артели «Бытовик». В ноябре 1939 г. здание перешло артели «Музыка», изготавливающей музыкальные инструменты. В 1941 г. бывшая Введенская церковь вновь перешла артели «Бытовик». К марту 1941 г. красильный цех был выведен из Воскресенской церкви, но, согласно документам, «при этом артель «Рекорд» всё сломала и не убрала за собой ничего». Здание церкви планировали передать новому арендатору - местной толевой фабрике. Между тем Введенская церковь уже была сдана этой фабрике. Состояние бывш. церкви было удручающим: последний арендатор - артель «Бытовик» - привёл ее в полуразрушенное состояние. В 1943 г. артель «Бытовик» перестала использовать Введенскую церковь под производство и покинула помещение. Воскресенская и Введенская церкви остались без охраны, чем воспользовались местные жители. В декабре 1943 г. сообщалось, что Введенскую церковь передали толевой фабрике при условии ее ремонта и охраны обеих церквей. Но, как отмечено в документах, «охраны не было и нет, и от зданий остались только стены, покрытые железной крышей; окна, двери, печи и т. п. растащено населением».

В середине 60-х гг. XX в. в здании Воскресенской церкви находилась автошкола. Территория бывш. монастыря была завалена битыми старыми машинами и списанной военной техникой. Во 2-й пол. 1960-х гг. в зданиях разместилась детская спортивная школа. В Воскресенской церкви был устроен боксерский ринг, где проходили спортивные соревнования вплоть до конца 1980-х гг. Введенскую церковь использовали под хранение спортивного инвентаря (в т.ч. лыжного), под колокольней была обустроена сауна! До конца 1960-х гг. на территории бывшего кладбища еще стояли надгробия. Впоследствии могилы были уничтожены. В 1950-х годах часть кладбищенской территории было превращено в футбольное поле, где местные мальчишки играли в футбол вплоть до конца 90-х гг. ХХ столетия.

В 1998 году, 26 сентября, в день памяти обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, впервые после богоборческих десятилетий в стенах монастырского храма прошло Богослужение. По благословению Высокопреосвященнейшего Владыки Евлогия, Архиепископа Владимирского и Суздальского накануне был отслужен молебен, а утром - праздничная служба по пасхальному чину, которую совершил настоятель Спасо-Преображенского монастыря игумен Кирилл с братией. 20 ноября 1998 г. Воскресенский женский монастырь официально передан Православной Церкви и был приписан к муромскому Троицкому женскому монастырю. 7 марта 2000 г. Священный Синод утвердил монастырь как самостоятельный, и настоятельницей обители была назначена насельница Свято-Троицкого Муромского монастыря монахиня Иулиания (Подолянко), на её долю выпали все трудности, связанные с первыми шагами по возрождению обители.С ноября 2003 г. настоятельница монастыря игумения Елена (Богдан). Матушка переведена из Суздаля в Муром. Первым насельницам достались полуразрушенные, сырые храмы, в которых находились сауна и боксерский ринг; отсутствие жилья, жить приходилось в сырой холодной церкви и топить печку «по-черному»; городская помойка на месте существующего сейчас огородного хозяйства, оскверненное кладбище и любопытствующая неприязнь к «монашкам» окрестных жителей. Но, несмотря на трудности, во многих сестрах вера в Бога и Его всесильную помощь превозмогла. «Верный в малом, во многом будет верен», сказано в Евангелии.

Со дня возрождения обители её духовно окормлял и оказывал помощь в возрождении монастырской жизни Его Высокопреосвященство архиепископ (ныне митрополит) Владимирский и Суздальский Евлогий. Благодаря его молитвам, неустанным заботам настоятельницы и нелегкому труду сестер обитель стала возрождаться. С 16 июля 2013 года возобновлена Муромская епархия под управлением его Преосвященства Нила, епископа Муромского и Вязниковского, при котором женская Воскресенская обитель стала активно реставрироваться и благоукрашаться...

С 24 сентября 2016 г. после реставрации возобновились богослужения в Воскресенском храме. В те годы в Воскресенской женской обители проживали всего 15 сестер. Уровень его ухоженности пока не сравним с другими муромскими монастырями, так как его нещадно эксплуатировала советская власть, но именно здесь, в наши дни, можно почувствовать настоящую благодать, патриархальность, ту монастырскую атмосферу, которая была и до революционных потрясений. От моста через овраг вы дойдёте до монастыря по асфальтированной улочке через недавно отстроенные каменные коттеджи, а зайдя на территорию обители через монастырские ворота церковной ограды, по грунтовой дороге вы подойдёте к храмам обители и летом, ещё полюбуетесь морем цветов на клумбах и ухоженным подсобным монастырским хозяйством. А отсутствие толп туристов и вычурная муромская архитектура храмов вызовут у вас сильное позитивное эмоциональное возбуждение, наслаждение, некое блаженство...

Недалеко от Воскресенского монастыря в Штапском овраге (Название оврага связано с тем, что рядом с ним селились отставные штаб-офицеры (штапские, как называли их местные жители) и солдаты Муромского пехотного (мушкетёрского) полка) находится святой источник Петра и Февронии Муромских. В благоустройстве родника участвовали не только монахини, но и жители Мурома. Над источником возведена деревянная часовня, на стене которой размещена доска с изображением святых супругов Петра и Февронии.