«…За Соболевщиной у самого берега озера раскинулась деревня Кишковщина. К ее южной окраине местные жители обычно ходят пешком через поля и лощину, перебираясь через ручей, протекающий по дну ее. Но на транспорте к деревне лучше проехать по дороге. Недалеко от километрового столба с цифрой «99» от дороги отходит влево подъезд к деревне Кишковщина. На северной оконечности деревни стоит знаменитая Георгиевская церковь начала XVI столетия.

Исследователь русской архитектуры Л. В. Даль, обследовав в 1877 году эту постройку, высказал предположение, что церковь срублена в 1493 году. Эта дата и закрепилась во всей литературе. Согласно некоторым церковным документам, постройка относится к первой половине XVI века. За четыре с половиной века памятник неоднократно ремонтировался, частично перестраивался, и в настоящее время его облик существенно отличается от первоначального. Церковь Георгия это три стройных, с мягким повалом, сруба, по которым ступенчато взбегают крутые, клинчатые кровли. Внизу они с трех сторон охвачены мощным приземистым срубом, крытым пологой двускатной кровлей. Венчает эту композицию упругая, серебрящаяся лемехом главка.

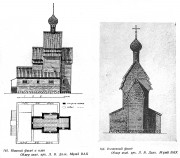

Нижний сруб в плане представляет собой сужающуюся к западу трапецию. На восток от него выступает алтарная клеть, к западной стене примыкает крыльцо. Поперечная стена в нижнем срубе делит его на две неравные части: западную, меньшую - трапезную и восточную, большую собственно церковь. Внутри церкви стоят два мощных столба с выразительной резьбой в виде дынек, перетянутых жгутами. На этих столбах и поперечной стене держится западная половина возвышающихся срубов.

Исследования памятника в 1965-1971 годах показали, что памятник претерпел серьезную перестройку, по-видимому, это произошло B первой половино XVII века. В 1915 году «Известия Императорской археологической комиссии» (орган Археологической комиссии), публикуя материалы о Георгиевской церкви в Юксовичах, в частности, отмечали, что храм был реконструирован в 1632 году. Материалы обследования памятника позволяют с достаточной точностью реконструировать его первоначальный облик. К ХVІ веку относится возвышающаяся часть памятника, то есть алтарная клеть, увенчанная главкой средняя клеть и западный прируб, дублирующий алтарный.

Не вызывает сомнения, что эти срубы начинались от почвы и имели галерею, охватывающую средний и западный срубы с трех сторон. Устроена эта галерея была на выпусках бревен подклета, имела двускатное тесовое покрытие, опиравшееся на ее резные столбы. Те «узкие отверстия, наклоненные к наружной стороне вниз, со следами над ними какого-то закрепления», которые Л. В. Даль упоминал в своем описании как вентиляционные окна, на самом деле являются гнездами от стропильных конструкций покрытия бывшей галереи, которые дополнительно крепились нагелями большими коваными гвоздями. Кровля галереи была значительно ниже существующей трапезной, а сохранившиеся на чердаке маленькие косящатые окна на северной и южной стенах центральной клети сверху освещали внутреннее пространство церкви, площадь которой не превышала 20 квадратных метров.

Таким образом, первоначальный план церкви представлял собой крест из трех клетей: алтарной, внутренняя ширина которой была 2,46 метра, собственно церкви (ширина 4,8х4,0 метра) и притвора, клеть которого по продольной оси была короче алтарной на толщину венца. Галерея была довольно узкой и невысокой, к ней с запада, вероятнее всего, по продольной оси было пристроено односходное крыльцо. Возможно, над этим крыльцом на столбах была устроена звонница. Если смотреть на памятник с востока и вместо тяжелых прирубов вообразить легкую галерею, то можно представить себе, как великолепен он был, стройный, весь устремленный вверх. Уступы острых, клинчатых кровель дополняют этот эффект устремленности вверх всей конструкции.

Церковь была реконструирована из-за ее малой площади. Мастера, выполняя волю прихожан, отнеслись к высокохудожественному творению предшественников с определенным тактом, проявив при этом свое высокое мастерство. Они разобрали низ центральной клети и притвора с галереей, подвели новый подклет, устроили по нему пол из плах, поставили стык центрального объема с притвором на резные столбы, а западную стену притвора - на новую поперечную стену сруба. Новый сруб получился внушительных размеров: восточная стена его равна 11,65 метра, северная - 11,21, западная 10,33, южная 11,34 метра. В результате этих работ площадь собственно церкви увеличилась почти в четыре раза (74 квадратных метра) и образовалась трапезная площадью 40 квадратных метров. Вдоль западной стены трапезной пристроили двухсходное крыльцо с тремя рундуками, крытое на два ската. По сути, плотники ХVІІ века создали в Юксовичах новый архитектурный образ под непосредственным влиянием предыдущего. Интересно, что новый сруб в верхней своей части снаружи обтесан и рублен в лапу», а нижняя его часть, подклет, рублена с остатком - в обло. Окна этой пристройки отличаются от косящатых окон древнейшей части сооружения. Они значительно больше, и верхняя их косящина имеет сегментную подтеску.

Ко времени реконструкции церковь простояла более ста лет, и венцы снаружи сильно разрушились под влиянием атмосферных условий. Для сохранения фасадов нужно было обшить их тесом. Под обшивкой 1877 года сохранилась первоначальная, выполненная из широких тесин, полученных в результате расщепления бревен. В старину пиленых досок не было. Пилы стали входить во всеобщее употребление только с XVIII века, а до этого доски получали из бревен, раскалывая их вдоль клиньями на несколько частей, которые затем обтесывались топорами. Отсюда и произошло название досок «тес», а топора - «тесель, теслица, тесло». Этот древний способ изготовления досок, медленный и трудоемкий, в здешних местах сохранялся довольно долго, вплоть до второй половины XIX века, и причиной этого была не только нехватка пил. Тес имеет определенные преимущества перед пиленой доской - прочность и долговечность.

На церкви Георгия обшивка XVII века выполнена прямо по венцам и прибита на фасадах по-разному: во фронтонных частях срубов вертикально, с клинчатой затеской нижних концов, ниже горизонтально. По-видимому, это одна из первых обшивок памятников народной архитектуры.

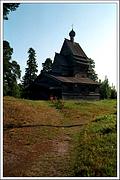

Крыша является конструктивным элементом, сохраняющим здание от разрушения. На севере всегда стремились сделать свес кровель как можно большим, чтобы подальше от основания здания отвести стекающую дождевую воду. Приглядитесь к Георгиевской церкви - и вы убедитесь, что здесь свесы устроены минимальными. Сначала у исследователей возник вопрос, не укоротили ли свесы кровель при одном из ремонтов? При исследовании оказалось, что такие свесы были сделаны изначально. Когда архитекторы делали эскизы проекта реставрации памятника, они все же прикинули вариант с увеличением свеса покрытий церкви и сразу убедились, что здание совершенно потеряло свой облик, пропала легкость, устремленность вверх его завершения. Оказывается, у древних зодчих художественный образ постройки играл главенствующую роль. Они умышленно несколько отступали от установившихся норм ради красоты архитектурного облика постройки.

Плотники Ленинградской областной специальной научно- реставрационной производственной мастерской в 1971- 1972 годах произвели ремонт обшивки здания церкви, частично кровель, обновили главку и воссоздали крыльцо ХVІІ века. Помогали им в этом студенты архитектурного факультета Ленинградского инженерно-строительного института. Авторы проекта консервации и частичной реставрации памятника М. И. Коляда и И. А. Мачерет…»

Источник: Андреева Л.А., Коляда М.И., Кондратьева Е.В. По Ленинградской области. - Лениздат. 1978 г.

24 января 2012

24 января 2012

26 июля 2016

26 июля 2016

9 декабря 2022

9 декабря 2022

19 августа 2024

19 августа 2024

17 апреля 2025

17 апреля 2025

27 мая 2025

27 мая 2025

4 июля 2025

4 июля 2025

Комментарии и обсуждение

Георгиевская церковь построена в 1496 г., является третьей по "возрасту" из сохранившихся до наших дней деревянных церквей России и самой старой в России деревянной церковью, стоящей на своём месте (две более старых перевезены в музеи). Службы не ведутся, но состояние неплохое.

В 2006 г. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир благословил устройство на этом месте Георгиевского скита Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря. В храме каждый год совершается Богослужение в день Святого Георгия (6 мая).

www.sharmanka.com

По благословению Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира открыт скит СВято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря в честь святого великомученика и победоносца Георгия. На территории Георгиевского скита расположены: церковь св. вмч. Георгия XV в., церковь Сретения Господня XIX в. Старанием братии Александро-Свирского монастыря произведен капитальный ремонт церкви Сретения Господня. С февраля 2007 г. возобновлены регулярные богослужения. В настоящее время богослужения совершаются по субботам. Вход на территорию скита свободный. Юксовичи - древнее поселение, упоминаемое в Уставной грамоте новгородского князя СВятослава Ольговича в 1137 г. "Юкс" - слово вепского происхождения. означающее либо первое поселение, либо поселения, расположенные вокруг одного озера. До 1917 г. здесь насчитывалось до 26 крепких деревень, а сейчас 6 небольших деревушек.

По одной из легенд, сам св. Георгий (в народе - Егорий Храбрый) повелел возвести церковь на этом месте. А пока рубили, рыбаки с озера видели лучезарное свечение на берегу. Черноризцы. приплывшие пять столетий назад на Юксовское озеро с молитвой и надеждой на промысел Божий, опустили в прозрачные воды топорище и стали ждать, к какому берегу его прибьет. Так на восточном берегу Юксовского озера появился святой храм. В некоторых старинных документах сохранилась дата, которую принято считать временем строительства Георгиевского храма - 1493 г. Эту дату упоминает и академик Л. В. Даль, проводивший исследования Юксовского чуда в 1877 г. К сожалению, до наших дней не сохранился старинный тябловый иконостас, святыни, строгое убранство храма. От первоначальной постройки сохранился только сруб, который находится внутри пристроек 1632 г. В то время старый сруб был обстроен новым, верхняя часть храма стала выше и получила подкрепления в виде столбов. Изнутри вся постройка разделялась на две части: собственно церковь, которая помещалась внутри сруба 1493 г., и трапезную.

Информация со стенда на стене храма

В 1934-м году церковь Георгия Победоносца на Юксовском погосте была закрыта и передана для устройства в ней сельского клуба. После Великой Отечественной войны местные власти устроили в ней склад ГСМ (горюче смазочных материалов). Старожилы и сейчас могут показать следы на полу оставшиеся от ГСМ. И только в 1971-1972 гг. здание обветшавшей Георгиевской церкви было тщательно исследовано, после чего началась первая реставрация. Тогда же появилось крыльцо с резными столбами. Повторная реставрация была проведена в 1993-м году и после неё церковь передали РПЦ.

«…В Георгиевской церкви Юксовского прихода Лодейнопольского уезда Олонецкой епархии, построенной «в первой четверти XVI столетия», находится иконостас в три яруса: «Все иконы в иконостасе простого старинного письма в греческом стиле». В составе иконостаса выделены три древние иконы: поясной образ великомученика Георгия с крестом и свитком в руках; икона Иоанна Крестителя с чашей; икона великомученика Георгия в рост, с житием, с крестом и воинским знаменем…»

Источник: Кижский вестник. Выпуск 20: Сборник статей // Интернет-публикация kizhi.karelia.ru. 2023.

По материалам статьи: Платонов В.Г. (г. Петрозаводск) «Учет церковных древностей в Олонецкой губернии по архивным материалам второй половины XIX в.» на сайте музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru

https://kizhi.karelia.ru/library/kizhskij-vestnik-vyipusk-20-sbornik-statej/2349.html