Новоникольское. Церковь Николая Чудотворца.

Никольская церковь в Зиновке

Престолы:Николая Чудотворца

Архитектурный стиль:Классицизм

Год постройки:1809.

Год утраты:1943 (Разобрана на кирпич)

Адрес:Тамбовская область, Токаревский район, село Новоникольское

Координаты: 51.928976, 40.9751

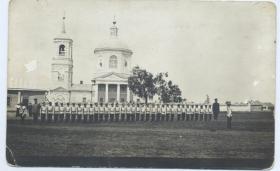

Фотография церкви Николая Чудотворца в селе Новоникольском до революции (1912 год).

Алексей Кутейников

Памятный крест, установленный на месте утраченной Церкви Николая Чудотворца в селе Новоникольском

Алексей Кутейников

Карта и ближайшие объекты

Статьи

Атрибуция церкви Св. Николая Чудотворца с. Новоникольское (с. Зиновка, Токарёвский р-н, Тамбовская обл.): стилистическая принадлежность, региональная особенность, авторство

Данная версия атрибуции церкви Св. Николая Чудотворца (даты строительства 1804-1808/9) в с. Новоникольское (ныне с. Зиновка) не является окончательной, т.к. проводилась по единственно известной фотографии церкви, запечатленной на почтовой открытке с подписью отправителя от 1912 г. (хранится в фондах Усманского краеведческого музея, Липецкая обл.). Согласно сохранившейся на обороте записи, сотрудники музея в соавторстве с историком, краеведом Т.В. Рязановой с достаточной достоверностью атрибутировали топографическую принадлежность церкви. В настоящее время в с. Зиновка на месте церкви, разрушенной и разобранной в 1943 г., установлен «Памятный крест». Фрагменты фундамента церкви засыпаны землей, хотя и просматриваются, особенно с восточной стороны, где располагалась апсида – канонический архитектурный объем, вмещающий сакральную часть храма – алтарь.

В настоящее время зарисовки и замеры руин фундамента церкви не осуществлены. Поэтому описание и анализ стилистических и конструктивных особенностей Новоникольской церкви, с целью возможного установления автора/авторов проекта, проводились только на основе фотоснимка от 1912 г. и его визуального сравнения с образцовыми проектами православной архитектуры рубежа 18-19 вв., выполненными членами Санкт-Петербургской Академии художеств, а также с сохранившимися православными церквями того же периода, построенными в губерниях и епархиях Центрального Черноземья России.

Это связано с тем, что с. Новоникольское-Зиновка в результате многочисленных государственных реформ 18-19 вв. неоднократно меняло свою принадлежность губернии, уезду, епархии, а после 1917 года – области, району (согласно архивным данным, изученным Т.В. Рязановой). Поэтому в процессе сравнительного анализа мы обращались к православным архитектурным памятникам (реставрированным, руинированным, реконструированным) Воронежской, Тамбовской, Липецкой областей.

Нижеследующие описание и анализ Новоникольской церкви, как архитектурного объекта, проведены на основе изучения и сопоставления большого количества источников, среди них:

– «Собрание планов, фасадов и профилей для строения каменных церквей», СПб, 1824 г., другие альбомы и атласы с визуальными архитектурными проектами 18-19 вв., Тамбовские епархиальные Ведомости, 1912 г., др.;

– научные публикации, диссертации, освещающие проблемы развития архитектурного дела и строительства в сельской провинции и епархиях Центрального Черноземья 18-19 вв. (Грязнова Н.В., Ковалёва Т.В., Позднякова И.Ю., Путятин И.Е., Ревзина Ю., Швидковский А., др.);

– материалы электронных ресурсов, визуально освещающие особенности проектирования, строительства православных церквей в провинции на рубеже 18-19 вв. и проблемы сохранности, реставрации и атрибуции памятников православной архитектуры Воронежской, Тамбовской, Липецкой и др. епархий;

– сведения, изложенные историком, краеведом Т.В. Рязановой на основе многолетнего изучения архивных материалов по истории с. Зиновка и биографии владельца усадьбы в с. Новоникольское – В.Н. Зиновьева, известного государственного деятеля эпохи Екатерины II – Павла I – Александра I.

Поскольку на данное время архивные материалы об авторе/авторах проекта церкви в с. Новоникольское не обнаружены, то можно выдвинуть только гипотетические предположения, основанные на визуальном сравнительном описании и анализе, а также на материалах научных исследований по проблематике церковного строительства в России 18-19 вв.

Описание и анализ церкви Св. Николая Чудотворца с. Новоникольское по фотоснимку от 1912 года.

Композиция фотоснимка указывает на то, что Церковь Св. Николая Чудотворца зафиксирована с южного фасада. Это очевидно, исходя из канонической ориентации апсиды всех православных храмов на восток, а колокольни, которую ставили рядом с входом на паперть – на запад. Очертания апсиды на выцветшем фотоснимке неясны, к тому же скрыты кронами деревьев. Поскольку руинированный фундамент церкви до сих пор не обмерян и не зарисован, то можно предполагать два варианта апсиды в плане: 1) полуциркульный абрис; 2) прямоугольный абрис с внутренним полуциркулем алтаря. Оба варианта характерны для культовых построек эпохи классицизма.

Стиль классицизм (ранний, зрелый/высокий, поздний классицизм) процветал в Российской империи 18-19 вв., в разных вариантах проявлялся в новых стилевых направлениях на протяжении всего 19 в. и вновь обрёл актуальность в советской неоклассической архитектуре 30-50-х годов 20 в.

Общий вид южного фасада Новоникольской церкви, архитектурные и декоративные детали её экстерьера, пропорции колонн южного портика и другие элементы наглядно свидетельствует: проект выполнен с учётом ключевых стилевых принципов и приёмов архитектуры последней четверти 18 в., а именно – в стиле «высокого классицизма», который продолжал быть образцовым для большей части культовой архитектуры русской провинции первой половины 19 в. При этом в Санкт-Петербурге и Москве уже в начале 19 в. в архитектуре, в том числе культовой, воцарился стиль имперского классицизма – ампир, а к 30-м годам 19 в. возобладали неовизантийский, неорусский стили и эклектика в виде смешения этих и других стилей, включая элементы архитектуры классицизма.

Но, кроме безусловного соответствия архитектуры Новоникольской церкви стилю классицизм, для автора описания очевидны и региональные особенности проекта, а именно: структура основного подкупольного объема здания в виде «восьмерика на четверике» была характерна для церквей 18-19 вв., возведенных в Воронежской епархии (что отмечено в ряде современных фотообзоров сохранившихся в том или ином виде церквей Воронежской области). Истоки, авторство этой традиции не установлены. Известно, что с. Новоникольское и церковь Св. Николая Чудотворца на начало и окончание её строительства были приписаны к Воронежской епархии вплоть до 1824 года.

Таким образом, логично предположить, что проект церкви в с. Новоникольское был разработан епархиальными архитекторами, но установить их имена пока не представляется возможным. Известно, что Воронежская епархия имела, в отличие от иных, в основном весьма профессиональных архитекторов (имена уточняются), которые знали и опирались в своей работе на образцовые проекты членов Санкт-Петербургской Академии художеств, а также в основном соблюдали требования государства, регламентировавшего строительство сельских церквей уже в 18 веке.

При этом не исключено, что при проектировании и постройке церкви в с. Новоникольское архитекторы Воронежской епархии учли основные пожелания владельца села В.Н. Зиновьева, который мог указать на необходимость соблюдения строгости, симметрии и гармонии, присущих архитектуре классицизма на всех этапах его эволюции. Возможно, как эстет – блестящий знаток искусств и архитектуры, знакомый с известными столичными архитекторами, Зиновьев обращался за конкретными образцами проектов церквей в Академию художеств, чтобы ознакомить Воронежскую епархию со своими предпочтениями. Но документальные доказательства этого не выявлены.

И все же, в итоге на фотоснимке мы видим церковь, архитектура которой хотя и соответствует стилю классицизм (осевая продольная планировка, структурная ясность доминирующих вертикалей, строгая чистота линий фасада, гармоничные пропорции колоннады портика и треугольного фронтона, др.), но конструкция главной части церкви «восьмерика на четверике» указывает на то, что храм проектировал/и, скорее всего, архитектор/ы Воронежской епархии.

Эта версия косвенно подтверждается также рядом фактов невероятно насыщенной биографии В.Н. Зиновьева (1755-1827). Он вышел в отставку 1 февраля 1800 г. и поселился в имении «Гревово» в с. Копорье под Санкт-Петербургом, которое не покидал до дня кончины. Но со времен своей молодости и зрелости много путешествовал по Европе (Англия, Германия, Италия, Франция, Швейцария, Шотландия), выполняя государственные поручения, а также изучая языки, искусство, архитектуру, музыку, литературу, театр. В последние годы службы В.Н. Зиновьев был назначен президентом Медицинской коллегии, сенатором, когда уже имел многочисленную семью. Дважды вдовец (1803, 1820). В трёх браках (1790, 1803, 1820) родились 9 сыновей и 12 дочерей. Многочисленные владения, в т.ч. пожалованные, имел во многих губерниях России, чтобы оставить наследство детям.

В связи с этими обстоятельствами В.Н. Зиновьев вряд ли мог присутствовать в с. Новоникольское на момент постановки вопроса о необходимости строительства новой каменной церкви вместо старой деревянной. Известно, что, как правило, либо епархия приходила к выводу о постройке новой церкви, либо прошение о необходимости строительства новой церкви подавали сами крестьяне. Поскольку у В.Н. Зиновьева были пожалованные владения и в других губерниях, то вряд ли он сам лично посещал их и решал с крестьянами вопросы строительства новых церквей.

Кроме того, известно, что вопросы строительства церквей в селах решали местные епархии, а не владельцы. Скорее всего, Воронежская епархия уведомила управляющего, а тот – владельца о необходимости строительства каменной церкви в с. Новоникольское. В.Н. Зиновьев выделил основные средства на оплату работы архитектора/ов и строителей, а в ходе строительства церкви уже крестьяне вносили свой посильный вклад, что следует из описания Новоникольского прихода (зафиксировано Т.В. Рязановой): «Новоникольское (Зиновка). Церковь каменная, теплая, построена в 1809 году на средства г. Зиновьева и крестьян. Престол в честь святителя Николая (6 декабря и 9 мая). Приход открыт в 1808 году» (См. «Обозрение Его Преосвященством, Преосвященнейшим Кириллом, епископом Тамбовским и Шацким, монастырей, церквей и школ епархии в 1911 году» - ТЕВ, 1912, № 22, 23).

Данную версию подтверждает тот факт, что пока мы не выявили явного сходства ни с одним из проектов столичных архитекторов, представленных как в «Собрании планов, фасадов, профилей сельских церквей» (СПб, 1824), так и в других источниках, но при этом нашли ряд современных фотографий сельских церквей (руинированных, реставрированных, реконструированных), построенных на территориях, входивших в 18-19 вв. в Воронежскую епархию. Имена некоторых архитекторов Воронежской епархии известны, но установить их участие в проектировании и строительстве церкви в с. Новоникольское пока не представляется возможным.

Тем не менее, наличие фотоснимка церкви Св. Николая Чудотворца даёт возможность представить основные элементы архитектурного плана в нескольких проекциях. Согласно фотоизображению южного фасада с уверенностью можно считать, что экспозиция «вид сверху» соответствует продольно-осевой композиции плана церкви по направлению «восток-запад», а «вид сбоку» выявляет две вертикальные доминанты: трехчастная колокольня со шпилем и крестом и «восьмерик на четверике» под куполом и надкупольными надстройками.

Поэтому боковой фасад, на котором между «четвериком» и колокольней (над папертью) расположена трапезная (под двускатной крышей), выглядит не растянутым, а компактным. При этом особую устойчивость композиции придаёт основной, можно сказать – центральный архитектурный объем церкви: «четверик» и возвышающийся над ним «восьмерик» с сегментированным на 8 долей куполом, надкупольным «фонарём», «яблоком» и крестом. В целом «восьмерик на четверике» – самый массивный объем композиции, как в фундаментальной основе, так и по вертикали, что соответствует сакральной функции этой части церкви – вместилища для молящихся, обращенных к иконостасу, за которым находятся «горнее место» и священный алтарь, помещенные в объем апсиды.

Над четвериком строго по вертикальной оси поставлен подкупольный объем восьмерика – аналога круглого в плане «барабана». Каждая из стен восьмерика оформлена чередованием больших весьма широких окон, обрамленных полуциркульным сверху узким наличником и, имитирующих их форму «оконных» абрисов, на внутренних плоскостях которых нанесены изображения. Различить их по фотоснимку 1912 года сложно, но видимые очертания напоминают фигуры, принятые в христианской иконографии.

Наличие на фасаде четверика портика с колоннами и фронтоном свидетельствует о том, что с противоположной – северной стороны четверик оформлен идентично, ведь принцип симметрии был частью идей архитектуры классицизма. Образовавшиеся крытые галереи портика выходят за продольную линию плана церкви по оси «восток-запад», тем самым образуя в экспозиции «вид сверху» визуальный крест - подобие поперечного укороченного нефа.

Элементы и детали оформления южного (а значит и северного) портика (дополнительный вход в виде галереи), полностью соответствуют архитектуре классицизма: четыре стройные по пропорциям колонны с капителями (похожими на «тосканские»), перекрыты антаблементом и карнизом, с установленным на них треугольным фронтоном под двускатной кровлей.

В центре фронтона помещена скромная лепнина в виде цифры «7». Эта цифра имеет сакральное значение в христианстве, для православных верующих, но также является одним из символов масонов, чьи идеи распространились и в среде православной аристократии России на рубеже 18-19 вв. Некоторые масонские знаки встречаются в Санкт-Петербурге и Москве не только на католических, но и на православных храмах 18-19 вв. В биографии В.Н. Зиновьева также был эпизод увлечения идеями масонства.

Но вряд ли и сам В.Н. Зиновьев, и, тем более, Воронежская епархия допустили бы наличие масонского знака на сельской церкви. Скорее всего «7» на южном фронтоне Новоникольской церкви – это напоминание православным прихожанам о самом важном числе Нового Завета: о «семи чудесах Иисуса Христа», «семи добродетелях», «семи грехах», «семи таинствах», «семи мучениках» и многих других элементах христианской веры и церкви.

Заключение. Проект церкви св. Николая Чудотворца в с. Новоникольская (ныне с. Зиновка) подготовлен и осуществлен в 1804-1809 гг. при участии архитекторов Воронежской епархии с сохранением региональной традиции строительства сельских церквей в Воронежской губернии, с учётом ключевых идей зрелого классицизма. Дополнительные данные к этому тексту, цитаты из архивных материалов, ссылки (в т.ч. числе электронные), сведения о возможном внутреннем устройстве церкви будут предоставлены позже.

Текст написан: в память о моих прабабушке и бабушках, певших в церковном хоре Новоникольской церкви; на память моим сёстрам – жительницам с. Токарёвка – Г. Анохиной и Н. Кондратьевой; с благодарностью Т.В. Рязановой за бескорыстное научно-исследовательское служение истории родного края; в назидание тем чиновникам, которые равнодушны к культурно-историческому наследию Токарёвского р-на Тамбовской обл.

18.12.2024. Денисова Ольга Владимировна, К.ф.н., искусствовед

Комментарии и обсуждение