Никольская, что на Мху у Пруда, церковь находится в 75 верстах от Москвы и 24-х от города Богородска на границе Московской и Владимирской губерний. Название "на мху" усвоено от самой местности. Церковь со всех сторон окружена болотами, топкими трясинами, заросшими мхом; почему в народе до сих пор слывёт "Никола за болотом". А название "у пруда" придано ей потому, что при погосте, неподалёку от домов священно-церковнослужителей, вырытый, как уверяет предание издревле, первыми насельниками этого места. До образования Московской губернии в 1782 году Никольская церковь в Васютино значилась в Московском уезде, Радонежской десятины, доказательством чего служат сохранившиеся метрические исповедные книги того времени; когда же, с открытием губернии, село Рогожи (от чего получила название и Рогожская улица в Москве) обращено в город Богородск, она вошла в состав Богородской округи; в 1798 году перешла в Дмитровский уезд; в 1802 году вновь стала принадлежать Богородскому уезду.

Храм Святителя Николая "на мху" первоначально был деревянный, доказательством чего служит каменный столб, поставленный на месте престола его; а что он был деревянный, в том уверяли старожилы и передавали из уст в уста информацию о старом храме. Вот только когда и кем выстроена была та церковь, источники умалчивают, не сохранились старинные документы до наших дней... До закрытия церкви в советское время, в Никольском храме, в ризнице хранилось Евангелие ХVII века, в котором было начертано, что деревянный храм Николая Чудотворца здесь существовал и во времена патриарха Никона. Храм, который сохранился до наших дней, построен в 1787 году тщанием прихожан. Престолов в нём два: в основном храме - во имя Святителя Николая, в трапезной - во имя преподобного Сергия Радонежского. Иконостас в церкви - шестиярусный, с иконами древнего письма, перенесёнными, вероятно, из прежнего деревянного храма. На древность образов указывалось сама иконопись и особенно медная риза на местной иконе св. Иоанна Воина, на которой отмечено, что она пожертвована в храм в 1711 году.

В храме особенно почитался четвероконечный крест, с мощами св. первомученика архидиакона Стефана, великомученика Фёдора Тирона и пресвитера Василия Анкирского. Ему молились особо сильно больные люди, в связи с чем этот образ привлекал в васютинскую церковь множество богомольцев из окрестных селений. Когда и кем он пожертвован в Никольский храм, неизвестно; по внешней форме он похож на кресты, носимые архиреями на персях. В Свято-Никольском храме также бережно хранились: Потир серебряный, вызолоченный, верхняя часть которого обложена серебряною сеткой, а изображения сделаны чернью. Он пожертвован в Никольский храм неизвестным лицом в 1790-е годы, после освящения храма в 1787 году. Как уже было сказано, в церковной ризнице хранилось Евангелие 1654 года. Оно было пожертвовано прихожанином Никольской церкви, из деревни Дальней, крестьянином Козьмою Андреевичем Соколовым в 1654 году при попе Стефане Алексееве.

Новая церковь была выстроена из кирпича, оштукатурена, некоторые элементы декора и цоколь были выполнены из белого камня. Композиция здания продольно-осевая: алтарная апсида, храм, трапезная, колокольня. Двухсветный четверик храма несёт световой восьмерик, завершённый глухим барабаном; колокольня четырёхъярусная; придел примыкает к трапезной с северной стороны. Это характерный для Подмосковья образец сельской приходской церкви с храмом типа "восьмерик на четверике", выполненный в стиле раннего классицизма с элементами барокко.

Из метрических и исповедных книг, хранившихся в церковном архиве, известно, что к приходу сей церкви, до разделения Российской империи на губернии и уезды, принадлежали селения Суздальской епархии: Головино, Кашино и Бынино (в 1789 году они отошли Суздальской епархии), а вместо них были приписаны деревни: Ожерелово, Никулино, Тимково. Всех деревень в приходе было 5, дворов в них 170, а жителей православного вероисповедания 580 душ мужского и 686 женского пола и 20 раскольников поповского толка. Церковный причт состоял из священника, дьячка и пономаря. С 1802 года имелся полный штат; проживал сей причт в домах собственных, деревянных, отапливаемых дровами из церковного леса. В самом же храме имелось духовое отополение, устроенное в 1900-м году иждивением московского купца, потомственного почётного гражданина Ивана Калинова Зубова. Им же придел в трапезной в 1889 году расширен новою прикладкою.

Земли при церкви: усадебной - одна десятина 2129 кв. саж., пахотной - 33 десятины 441 кв. саж., сенокосной - одна десятина 1386 кв. саж, под мелким лесом - 7 десятин 844 кв. саж., а всего 44 десятины. Сверх того имеются две пустоши: 1-я Борисово, Семеново тож, в ней пустопорожней земли 16 десятин, 2-я Кастеново, в ней мелкой заросли и частью сенокосной земли 35 десятин 501 кв. саж. При церкви имелось кладбище, обнесены каменною оградою, в юго-западном углу которой находится каменная часовня, воздвигнутая в память чудесного события 17 октября 1888 года (чудесное спасение Государя Императора Александра III и всей Царской семьи при крушении поезда в Борках, что под Харьковом). Ограда и часовня устроены в 1889 и 1890-х годах соответственно, усердием богородских купеческих братьев Кирилла и Михаила Анисимовичей Соповых. В приходе имеется церковная школа грамотности, открытая в 1902 году при деревне Дальней на торфяном заведении Компании Богородско-Глуховской мануфактуры.

14 апреля 1895 года священник Свято-Никольского храма в селе Васютино, согласно прошению, был уволен за штат. А уже, 18 июня 1895 года к Николаевской церкви был рукоположен во иерея епископом Анатолием отец Константин Васильевич Успенский. Более сорока лет служил батюшка Константин в Никольской церкви и в эти годы явил себя добрым пастырем. Усердное служение Церкви было отмечено не раз епархиальным начальством: в 1901 году отец Константин был награждён набедренником, в 1906-м году - фиолетовой скуфьёй, в 1913-м году - камилавкой, а в 1921 году ко дню Святой Пасхи он был награждён синодским золотым напёрсным крестом. В последующие годы он был возведён в сан протоиерея и награждён палицей.

В 1930-е годы в Васютине был организован колхоз имени Седьмого съезда Советов. Местная школа, где сельские дети некогда постигали основы грамоты и Закон Божий, стала местом проведения собраний атеистов. В декабре 1935 года заведующая Васютинской школой организовала в ней чтение доклада на антирелигиозную тему. Отец Константин в положенное время начал совершать богослужение в церкви, и народ слушать речи безбожников не пошёл, а собрался в храм на общую молитву. Некоторые безбожники с того времени стали "точить зуб" против священника... Когда был запрещён колокольный звон и в церквях повсюду стали снимать колокола, нашлись в Васютине молодые люди, не устрашившиеся нанести поругание храму, в котором сами они приняли святое крещение. После нанесения противоправных действий сельской святыне, все они вскоре погибли лютой смертью. Тогда же от неизвестной причины в Васютине начался пожар, в котором сгорело 24 дома. Отец Константин видел, что зло сатанинское набирает силу, что молодое поколение теряет связь с Богом и Церковью, предчуствовал он, что страдания и расправа над ним ждут и его самого, готовился к ним.

В начале октября 1937 года были опрошены лжесвидетели, "с малолетства" знавшие отца Константина. По их "показаниям" отец Константин и его сын Борис в ночь с 5 на 6 ноября были арестованы. Увозили их из Васютина в тюрьму города Ногинска по узкоколейке на дрезине рано утром. Стоит сказать, что тогда его матушка Анна Петровна и дочери, кроме младшей - Руфины, были замужем и жили в Москве. Отец Константин был обвинён в том, что "ведёт систематическую антисоветскую агитацию", "сгруппировав вокруг себя контрреволюционный элемент деревни". 10 ноября 1937 года он был допрошен начальником Павлово-Посадского районного отделения УНКВД младшим лейтенантом госбезопасности Пелькеном. 21 ноября 1937 года тройка при УНКВД СССР по Московской области на своём заседании постановила "Успенского Константина Васильевича расстрелять". 25 ноября священномученик Константин Успенский был расстрелян на Бутовском полигоне под Москвой. В память священномученика Константина и всех новомучеников и исповедников Российских на территории храма воздвигнут Святой Крест, в основании которого положена земля, привезённая с Бутовского полигона. Сам храм тогда был варварски разграблен и закрыт.

В советские годы здание Никольской церкви использовалось под различные нужды. В основном помещения использовались тогда как складские. В 1980-х годах церковь была брошена на произвол судьбы, венчания с крестами к тому времени давным-давно были сброшены, по стенам виднелись огромные трещины, кровля значительно прохудилась и на ней выросли деревья. Обезображенное, полуразрушенное здание церкви закрывали выросшие рядом с храмом, на церковной территории, огромные деревья.

История возрождения храмав селе Васютино начинается с 1990 года. К этому времени здание церкви, использовавшееся в годы лихолетья под общежитие, клуб, магазин, склад химических удобрений, было приведено почти к полному разрушению. По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в День Святой Троицы 1990 года под разрушенными сводами был отслужен первый молебен, после чего начались восстановительные работы. 19 декабря 1990 года в день памяти святителя Николая Чудотворца центральный купол храма был увенчан Святым Крестом. Первая задача, которая стояла перед приходом: создать необходимые условия для скорейшего начала совершения регулярных богослужений. Переданные приходу руины некогда красивейшего храма были захламлены десятками тонн брошенных химических удобрений.

В течение всего лета 1990 года прихожане храма разбирали и расчищали завалы внутри храма. Первоначально вынесенные удобрения, складировали на территории храма, впоследствии весь мусор специальным транспортом был вывезен. Одновременно с расчисткой территории, в том числе пилкой деревьев и их выкорчёвывания, на фасадах храма установлены строительные леса и начаты работы по воссозданию кровель церкви. Для предотвращения дальнейшего разрушения храма нужно было провести работы по хотя бы минимальной консервации несущих конструкций здания храма. Для этого нужно в срочном порядке покрыть кровлей верхние части храма и закрыть оконные и дверные проёмы, что и было сделано. По сохранившимся кружалам, были восстановлены новые стропильные конструкции кровли восьмерика храма. Для просушки стен и сводов в храме были установлены электрокалориферы большой мощности. Атмосферная влага и растворы химических удобрений в парообразном состоянии частично выходили из конструкций во внутренний объём храма. Для удаления вредного пара храм постоянно проветривали. Оставшуюся влагу и растворы удобрений удаляли вместе с кирпичом, производя "выченку" - замену старой кирпичной кладки на новую. "Выченку" необходимо было проводить и из-за утраты несущей способности кирпичной кладки под воздействием атмосферных явлений. Кирпич буквально распадался в пыль от небольшого прикосновения, а известковый раствор, связывавший кирпичную кладку, крошился. Местами "выченку" приходилось проводить до 3-х и даже до 4-х раз т. к. новый кирпич быстро напитывался химически активными растворами от соседней старой кладки.

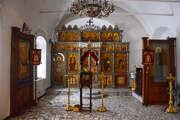

Для начала богослужений был выбран небольшой по размерам придел преподобного Сергия Радонежского. В нём легче было сохранить быстро исчезающее в зимний период тепло от "электропушек", а также проще было проветривать помещение. В приделе были настелены временные деревянные полы по деревянным лагам, что, очевидно теперь, было ошибочно, т. к. грунт под полами был напитан всё теми же растворами химических удобрений и, просыхая, "парил". В приделе был устроен временный иконостас с иконами, изготовленными фотоспособом. Регулярные богослужения стали проводиться только с Пасхи 1992 года. Одновременно продолжалась реставрация кладки: заделка пробоин, восстановление утраченных участков и "выченка". До 1996 года, когда стало возможным перенести богослужение в основной храм, слово "выченка" было самым распространённым словом в приходе. Весь грунт изнутри храма на глубину до 4-х метров был полностью заменён на новый. Позже стены внутри и снаружи храма были оштукатурены и окрашены. Для обогрева церковного здания была восстановлена калориферная система отопления второй половины ХIХ века, т. к. монтировать современную систему отопления без магистрального газа (с. Васютино не газифицировано) представлялось нецелесообразным.

В 1997 году, по оставшимся следам от креплений изначального иконостаса, была смонтирована несущая рама нового восьмиярусного иконостаса Никольского храма. А с 2000 по 2007 год при помощи Павлово-Посадской платочной мануфактуры проводились работы по написанию икон для этого иконостаса заслуженным художником РФ Хопкиным А. Н. В 2010 году приход приступил к созданию 3-х ярусного басменного иконостаса с традиционными писаными темперой иконами для придела преподобного Сергия Радонежского. В работе над иконостасом принимали участие иконописец Дмитрий Немков и архитектор Дмитрий Козлов. С 1996 по 1998 год велись восстановительные работы по ремонту часовни в память Чудесного события 17 октября 1888 года, расположенной на территории храма, которая представляла собой бесформенные руины. В результате настойчивых поисков в архивах были найдены чертежи проекта 1890 года этой часовенки, по которым и удалось восстановить её в первозданном виде. Одновременно с восстановлением храма приходом проводились работы по созданию приходской инфраструктуры.

В 1996 году приход выкупил дом священника, в котором ещё в ХVIII веке проживали священники храма и в котором до 1937 года жил с семьёй священномученик Константин Успенский. Восстановлена часть исторического пруда на церковной территории, возобновлён яблоневый сад, некогда посаженный всё тем же, Константином Успенским и благоустроена территория. Спустя 23 года, все масштабные восстановительные работы были завершены, и Никольский храм обрёл новую жизнь. 26 мая 2013 года Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил великое освящение Свято-Никольского храма в селе Васютино. На молитвенную память в дар Никольскому храму Владыка митрополит передал иконописный образ Божией Матери "Казанская".

Из брошюры: Никольский Листок за №4 (131)/Апреля 2014

Комментарии и обсуждение