Первое упоминание о деревянном храме в селе Спасское относится к 1646 году. В 1661 году её зарисовал путешественник барон Мейерберг, проезжавший через село. К 1737 году церковь пришла в ветхое состояние и её разобрали. А на этом месте построили новый храм, который был освящён во имя святой пророчицы Анны. Сохранился рисунок того времени, на котором церковь выглядела, как три убывающих по высоте деревянных кубических сруба. С востока к четверику примыкал пятигранный алтарь, с запада - трапезная и колокольня. В сер. ХIХ века храм был обновлён: сделан новый купол с главкой, кровля покрыта железом, стены снаружи обшиты тёсом.

Предание гласит, что церковь была построена без единого гвоздя. Печальная судьба сложилась у церкви пророчицы Анны. После войны её внутреннее убранство было разграблено, а остальное, не представляющее ценности, уничтожено. Здание храма превратили в двухэтажный дом, сбросив венчавшую её главку. В 1980-м году возник план перевезти эту церковь в музей деревянного зодчества под Истрой. Её разобрали, боёвна тщательно пронумеровали и перевезли. Однако на новом месте часть брёвен, положенных на берегу реки, было унесено сильным половодьем, а остальные, что уцелели - расхищены. Возвращаяясь назад, необходимо отметить, что в начале ХIХ века стало очевидно, что деревянная церковь мала для возросшего прихода и требуется строить новую - каменную и большую. Был объявлен сбор средств, для "богоугодного дела",а рядом с Петербургской дорогой была построена небольшая часовня для пожертвований. На средства, собранные прихожанами, жителями окрестных сёл и благотворителями, в 1833 году храм был заложен, а в 1837 году в нём уже начались богослужения.

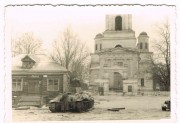

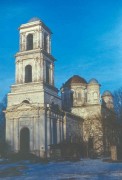

История донесла до нас имя мастера, возводившего стены, - это каменщик из села Заозерье Тверского уезда - Иван Озеров. Имя архитектора, составившего проект, не сохранилось. Но судя по архитектуре этого величественного храма, это вполне мог быть столичный зодчий. Высота церкви впечатляет -33 метра! (высота 10 этажного дома). Изначально она задумывалась одноглавой - с одним световым барабаном, что характерно для строений позднего классицизма. Фасады самого храма и колокольни украшают величественные колоннады и портики. Позже пристроили угловые глухие барабаны с главками. В 1850-е годы поставили новый иконостас, а стены заново расписали. Отлили и повесили колокол весом в восемь тонн. Церковь закрыли в 1937 году. С помощью трактора с куполов сорвали главки с крестами, колокола сброшены с колокольни. Ожесточённые бои, происходившие в этих местах в годы Великой Отечественной, практически уничтожили колокольню, значительно повредив сам храм. После войны в нём устроили склад ядохимикатов. Долгие годы после войны вплоть до начала реставрации здание было заброшено. Ещё недавно эта церковь пребывала в весьма плачевном состоянии. После того как накануне проведения Олимпийских игр в 1980 году её отреставрировали, пожар, случившийся спустя несколько месяцев, вновь уничтожил купол и часть кровли, выгорел пол внутри храма... Лишь в 1993 году церковь начали восстанавливать вновь. 26 октября 2002 года митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков) совершил чин освящения Преображенского храма. На стенах кое-где до сих пор сохранились фрагменты росписи, сделанные в 1852 году. Дожили до наших дней и две сторожки - 1837 и 1876 годов, расположенные сразу же за оградой, выполненные, как и храм, в стиле ампир.

Журнал "Православные Храмы. Путешествие по Святым местам". Выпуск №227, 2017 г.