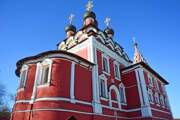

Котельники здешние старожилы считают одной из высочайших точек всей Московской области. Не случайно церковь Казанской иконы Божией Матери, стоящая на холме в бывшем селе Котельники, хорошо видна всем, кто проезжает по оживлённому Новорязанскому шоссе. Поэтому на протяжении всей истории храма богомольцы и паломники легко находили к нему дорогу; к тому же Казанская церковь была весьма известна в округе.

Самые первые упоминания о Котельниках в официальных документах датируются началом ХVII века. В этот период здесь размещалось поместье хозяина села, землевладельца Тихона Жемчужникова, которого затем сменили Ефим Телепнев и Иван Витовтов. Это были приближённые Фёдора Никитича Романова, Патриарха Филарета и отца первого русского царя Михаила Фёдоровича. Именно Иван Телепнев, сын Ефима, в 1651 году продал Котельники Борису Ивановичу Морозову (1590-1661), исторической личности всероссийского масштаба. По некоторым сведениям, к моменту приобретения Котельников Морозовым там уже стояла деревянная церковь, ставшая предшественницей нынешнего храма. Новый хозяин выкорчевал местную редколесицу, осушил немало заболоченных земель и первым принялся разводить в Котельниках фруктовые сады. Село преобразилось, и его церковь уже фигурирует в сведениях российской переписи 1667 года как освящённая в честь "Пресвятыя Богородицы иконы Казанская". После знаменитого Соляного бунта 1648 года в Москве были убиты несколько близких Морозову сановников, а его самого выслали из Первопрестольной. Впрочем, всесильный свояк сохранил как благорасположение государя, так и свои земельные владения, которые после смерти Бориса Ивановича унаследовала его вдова Анна Ильинична. С 1668 года Котельниками номинально владел племянник государева свояка, малолетний Иван Глебович, на деле же всеми угольями и поместьями управляла его мать, деятельная и энергичная Федосья Прокопьевна. После её гибели в Боровске Котельники перешли в дворцовое ведомство, здесь поселился управляющий приказчик.

Между тем ещё в 1676 году в ряде сёл Подмосковья начали активно строить церкви. Вслед за Котельниками строительство развернулось в Тайнинском - храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, и Алексеевском - храм Тихвинской иконы Божией Матери. Примечательно, что это были здания схожей структуры: каждая с традиционным русским пятиглавием и характерными галереями-гульбищами, благодаря которым можно было обойти весь храм по периметру. О первоначальном внешнем виде первого каменного храма в Котельниках в связи с утратой технической документации за давностью лет сегодня можно лишь строить предположения. Один из наиболее вероятных вариантов в виде макета здания ныне представлен в краеведческом музее соседнего города Люберцы. Известен и план села Котельники ХVII столетия, где наряду с жилыми и хозяйственными строениями были нанесены Государев и церковный двор, предположительно огороженный, с храмом в центре. Его здание имело колокольню и было окружено папертью-галереей, имевшей выходы в виде крылец с трёх сторон за исключением восточной, где традиционно располагается алтарная часть. В этой области храм граничил с Государевым двором, имевшим выходы к церкви в своей ограде. Справа от здания церкви стояли жилые дома причта. В верхние помещения храма можно было попасть с северного крыльца, а подклетная часть всего архитектурного ансамбля пустовала вплоть до окончания Отечественной войны 1812 года.

Датой окончания строительных работ в церкви Казанской иконы Божией Матери в Котельниках историки называют период 1683-1684 годов. Здание работы мастеров Каменного приказа получилось величественным и нарядным - из добротного камня, на высоком подклете, с изящными главами и двойным ярусом кокошников. К сожалению, установить имена строителей Казанского храма не удалось, поскольку все связанные с постройкой здания церковные документы погибли во время одного из пожаров. Сразу после окончания строительных работ в 1684 году церковь была освящена. Торжественный обряд провёл тогдашний Патриарх Иоаким, в прошлом - поручик рейтарской службы русских полков "нового строя" Иван Петрович Савёлов. На церемонии присутстсвовали царевичи Пётр и Иоанн под бдительным присмотром свой матушки, царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной. По окончании освящения она поднесла в дар храму особо чтимый список с чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Эта главная святыня нового храма хранится здесь и ныне.

Почти сто лет Котельники пребывали в ранге государственного села. Наконец, в 1763 году его пожаловали Фёдору Ивановичу Вадковскому (1712-1783) "за спасение отечества от угрожавших ему бедствий". К подарку придавались восемь сотен крепостного люда: так щедро Екатерина II отблагодарила офицера Семёновского полка, который в 1762 году во многом обеспечил успех государственного переворота, приведшего её на российский трон. В дальнейшем Фёдор Вадковский командовал лейб-гвардии Семёновским полком, дослужился до генерал-аншефа и в 1779-м получил назначение сенатора, передав, ввиду государственной занятости, владение Котельниками своему сыну Илье. С первых лет своего образования штатный церковный причт Казанского храма в Котельниках состоял из трёх человек - священника, дьячка и пономаря. Это было связано, в первую очередь, с величиной прихода. В России с 1722 года действовал Высочайший указ "О штате священно- и церковнослужителей при соборах и приходских церквах", который регламентировал число служащих в храме представителей духовенства в зависимости от количества приходских дворов. В данном случае 100-150 дворов прихода духовно окормляли именно священник, дьячок и пономарь. При этом состоятельные хозяева сёл платили им вполне достойное жалованье.

В начале ХIХ века Котельники принадлежали уже представителям старинного дворянского рода Чириковых. С 1806 года Московскому митрополиту Платону стали поступать прошения о ремонте их сельской церкви. Три года спустя разобрали открытое "гульбище". Однако дальнейшие строительные работы прервала война с Наполеоном, в ходе которой село подверглось варварскому разорению. Немалую часть Котельников французы сожгли дотла, а храм, хоть и уцелел, однако был почти полностью разграблен и осквернён. В первый послевоенный год решено было обустроить в прежде неиспользуемом подклетном этаже тёплый придел во имя священномученика Харлампия. Одновременно в подалтарной области нижнего этажа создаётся придел во имя святителя Николая Чудотворца, для чего были прорезаны дверные и оконные проёмы и в новом приделе, и в алтаре. Однако придел священномученика Харлампия не был завершён: в 1818 году Котельники за долги купил с аукциона князь Сергей Михайлович Голицын, уже владевший соседним селом Кузьминки, именуемым Влахернским. Решив обустроить Котельники и восстановить местный Казанский храм, новый хозяин отказался от завершения придела во имя священномученика Харлампия, обустроив придел во имя мученика Панкратия, разделённый с Никольским арками. Работы по реконструкции храма продолжались во все годы владения селом князя. Голицын пригласил в Котельники архитекторов, строивших имение в Кузьминках, и прежде всего - зодчих Доменико Жилярди и его кузена Алессандро, именуемым на русский манер Александром Осиповичем. Скульптурными работами руководили Иван Витали и Михаил И Дормидонт Быковские. Именно этому творческому содружеству во главе с князем Голицыным мы и обязаны нынешним обликом храма в Котельниках - красы и гордости всей округи.

На протяжении ХIХ столетия облик Казанского храма постепенно обретал черты, ставившие его в один ряд с красивейшими памятниками православного зодчества всего Подмосковья. Шли годы, менялись владельцы села, но храм в Котельниках продолжал хорошеть и процветать заботами своих радетелей, меценатов и прихожан. Под занавес уходящего века хозяином села, как это ни удивительно, был вновь князь Сергей Михайлович Голицын (1843-1915). Бывшему благодетелю села Казанского храма и своему полному тёзке Сергей Голицын, главный директор больницы в Москве, полковник, купец 1-й гильдии и меценат православных храмов в Ницце, Женеве и Каннах, приходился внучатым племянником.

Архитектурная ценность Казанской церкви в Котельниках была столь велика и общепризнана, что в 1902 году Духовная консистория сама выступила инициатором подготовки страхового акта на храм с приделами и всеми принадлежащими ему строениями. В 1910 году соглашение было заключено, причём в числе подписавших его со стороны храма был и псаломщик Дмитрий Смирнов (1868-1937), прослуживший тут 22 года и в будущем возведённый в ранг священномучеников Церкви.

С приходом к власти большевиков в октябре 1917 года в округе начали закрывать храмы, оставшиеся же подвергали разного рода "экспроприациям", а чаще откровенному разграблению. Неоднократно это происходило и с церковью в Котельниках, например изъятие части церковной утвари в 1922 году, в том числе ризы с Казанской иконы Божией матери, украшенную жемчугом, изумрудами и алмазами. А три года спустя в жизни церкви и всего села наконец-то произошло и знаменаттельное событие: после закрытия Николо-Угрешского монастыря оттуда в Котельники верной паствой был перевезён парализованный митрополит Макарий (Невский). Однако здоровье пастыря было уже подорвано, и в плохо отапливаемом доме Макарий вдобавок заболел пневмонией. Здесь же он и скончался 1 марта 1926 года, после чего был погребён в ограде Казанской церкви, а на могилу владыки ещё долго шли паломники со всей округи.

Действующий храм всё больше раздражал власти, тем не менее в 1930-е годы специальная комиссия составила паспорт Казанской церкви для Центральных государственных реставрационных мастерских Наркомпроса и дала оценку его архитектурным достоинствам. Несмотря на явно предвзятое отношение к "логову церковников", храм был признан значимым памятником дворцового усадебного зодчества середины ХVII века со своими интересными особенностями, такими как хоры в трапезной и оригинальный декор. Также была признана целесообразность ремонта и восстановления галереи с раскрытием её заблокированных боковых ходов. Реакция властей на призывы реставраторов вполне предсказуемо оказалась прямо противоположной: в 1938-м церковь была закрыта, а в начале 1940-х её колокольня лишилась верхних ярусов, главы и шатра. Впоследствии на нижнем ярусе развернули водонапорное хозяйство: в 1957 году там установили большой резервуар для воды. Был частично разобран и верхний этаж храма.

Трагичной оказалась и судьба служителя Казанского храма протоиерея Вячеслава Занкова, будущий священномученик, переведён служить в Казанскую церковь в 1936 году, когда над ней уже сгущались тучи. 44-летний батюшка по мере сил нёс Слово Божие, исповедовал и причащал селян. После очередной проповеди летом 1937 года, когда батюшка призвал прихожан побеспокоится о ремонте храма, здание которого уже полностью пришло в упадок, стали собирать деньги на стройматериалы. Однако власти тут же обвинили прихожан якобы в хищении извести с соседнего силикатного завода. Это было серьёзное преступление. В ночь на 17 сентября 1937 года отца Вячеслава арестовали как вдохновителя и организатора хищений, а также за злостную религиозную агитацию. Двадцать дней спустя тройка УНКВД постановила расстрелять Вячеслава Зенкова. 13 октября священник был казнён на стяжавшем мрачную славу подмосковного полигона в Бутове, а священник Димитрий Смрнов в 1938 году скончался в Таганской тюрьме. На первом этаже здания местные власти устроили зернохранилище, а на втором организовали пошивочную мастерскую. По воспоминаниям современников, одно время в стенах церкви даже работала баня! В итоге историческое здание 1670-х годов стремительно разрушалось.

Чтобы хоть как-то остановить это губительный процесс, в августе 1960 года церковь была взята под государственную охрану как памятник архитектуры республиканского значения. Правда, никакой реставрации в стенах храма после этого не последовало. Более того, даже для ремонта окон, дверей или кровли через дыры в которой здание заливали дожди, власти не нашли ни времени, ни средств. "Охрана" обернулась застоем, губительным как мёртвая зыбь. Надежда забрезжила, когда в 1960-е годы здание храма в Котельниках перевели на баланс Министерства культуры РСФСР. Однако вместо того, чтобы восстановить полуразрушенные стены и интерьеры с некогда отменной акустикой, в них разместили рутинные хозяйственные организации. Верхом вандализма было устройство "деятелями культуры" гаража и авторемонтной мастерской в святая святых храма - алтаре Никольского придела. Вредное производство, с которым связана такого рода деятельность, способствовало ещё большему разрушению церкви.

Только в 1990 году Казанский храм обрёл новую жизнь. Он был возвращён верующим, настоятелем его стал иерей Андрей Табачков, под руководством которого начались ремонт и возрождение здания, а также регулярные богослужения. Тогда же произошло ещё одно знаменательное событие: возвратилась главная святыня храма, в честь которой он был освящён. По благословению митрополита Крутицкого Ювеналия в 1992 году в церковь был перенесён чтимый Казанский образ Божией Матери, прежде сберегаемый в Успенском храме соседнего села Жилино. Огромный вклад в процесс восстановления храма внесла архитектор Казанской церкви Н. А. Быковская. В ходе реставрации храма были организованы археологичекие раскопки, по результатам которых восстанавливали фундаменты и установили столбы обходной галереи. Возникла необходимость в строительной документации по колокольне, верхняя часть которой была сломана. Бумаги давно были утрачены, однако в московских архивах удалось разыскать швейцарские чертежи храма. Это был не иначе как Божий промысел: чертежи соответствовали именно нужной части колокольни! К 2003 году колокольня была полностью восстановлена и обрела прежний облик. Впервые за долгие годы село Котельники вновь огласил благовест церковных звонов.

В 2014-2017 гг. проводилась роспись Казанского храма. Двадцать долгих лет и усилия самых разных людей и организаций, от настоятеля и прихожан до местных меценатов, промышленных и производственных предприятий, а также городской администрации понадобились для того, чтобы возродить храм в Котельниках. Великое освящение храма Казанской иконы Божией Матери 19 мая 2019 года провёл митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Из журнала: "Православные Храмы. Путешествие по святым местам". Выпуск №376, ООО "Де Агостини", 2019

Арсений Тюпин

Арсений Тюпин

Александр Качалин

Александр Качалин

Александр Качалин

Александр Качалин 25 мая 2018

25 мая 2018

25 мая 2018

25 мая 2018