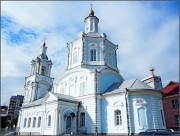

История Свято-Введенского храма, одного из красивейших в городе, который издавна называли жемчужиной Воронежа, восходит к началу XVIII века.

Известно, что трое «посадских людей»: Григорий Кошкин, Захар Елисеев и Яков Аникеев, — переселились из прихода Успенской Адмиралтейской церкви в предместье Акатова монастыря. В Воронеже тогда велось оживленное строительство кораблей, что видимо и побудило боголюбцев удалиться от шумного побережья в место более спокойное и не столь многолюдное. Они обратились к Государю за разрешением на вырубку леса для строительства храма, который они хотели, как и первый, свой родной храм, посвятить Успению Божией Матери. Разрешение было получено, храм построен, но святитель Митрофан счел неудобным появление в городе одноименных церквей и освятил его в честь другого праздника – Введения во храм Пресвятой Богородицы. 10 мая 1748 года Воронеж очень сильно пострадал от пожара. Сгорели почти все постройки на берегу реки, но Введенская церковь осталась нетронутой.

К 1770 году церковь стала ветхой и уже не вмещала всех прихожан, в связи с чем было принято решение о строительстве нового, каменного здания. В конце XVIII века на месте деревянной церкви была выстроена каменная, приводящая в изумление своей красотой и столичных жителей. Знатоки архитектуры усматривали в ней сходство с творениями знаменитого итальянского зодчего Бартоломео Растрелли. Но сам выдающийся архитектор не дожил до сооружения воронежского храма, так что перед нами – творение его последователей. 10 ноября 1771 года, в строящейся на средства прихожан церкви, был освящен придел во имя святого Иоанна Воина. Сам же двухпрестольный храм был полностью завершён к июню 1780 года. Из святынь, находившихся в храме, особенно почитались прихожанами иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" и мученика Иоанна Воина. В середине XIX века, в трапезной появился ещё один придельный алтарь, освященный в честь святителей Митрофана Воронежского и Тихона Задонского.

При Введенской церкви с 1891 года существовала первая в епархии женская приходская школа. В этом храме был крещен известный русский писатель Иван Бунин. За всю свою историю церковь практически не перестраивалась и считалась одной из красивейших в городе. В опубликованном в журнале «Воронежская старина», 1908 года издания историческом описании, священник Николай Никонов пишет: "…купол имел высоту 27 аршин. Главы церкви и колокольни были вызолочены и увенчаны позолоченными четырехконечными крестами. Окрестности оглашали звоном девять колоколов — от 162-пудового до 17-фунтового…"

В начале XX-го века приход Введенской церкви насчитывал 77 дворов, где обитали 555 человек, выделявшихся «зажиточностью и заботливостью» о своём приходском храме, существовавшем на добровольные пожертвования прихожан. Как и было принято в те времена, на территории церкви хоронили купцов-благотворителей и людей много сделавших хорошего для этой церкви. В печально известные советские годы малый некрополь был сметен с лица земли, а двор оказался надолго завален мусором.

В 1920-х годах новой властью из храма были изъяты все ценности. В начале 1920-х годов церковь добровольно рассталась с теми немногими ценностями, что у нее были. В свое время в ответе на требование новой власти отец Николай перечислил их весьма скупо, ограничившись названиями без указания веса.

Даже в те годы Введенская церковь производила на публику неизгладимые впечатления от архитектурных деталях, от красоты старинного храма Воронежа. Вот что писал в 1922 году известный историк местной архитектуры Юрий Успенский: «Стройный восьмерик главного нефа, стоящий на четверике нижнего этажа, покрыт изящною барочного профиля крышей, из которой выглядывают маленькие люкарны; на крыше восьмигранный барабан, увенчанный главкой. Углы восьмерика обтянуты рустованными пилястрами; окна имеют сложный полуциркульный фронтон в виде зубчатого колеса. Наличники окон сложного рисунка.

Главная красота храма во входящей в план церкви колокольне. Ее второй и третий этажи украшены изящными колонками. Расположение колонн второго этажа напоминает композицию Пятницкой церкви. Полукруглые с ломаным профилем фронтоны венчают звон второго этажа колокольни; в верхнем этаже с каждой стороны поместились две отдельно стоящие колонны, поддерживающие четырехугольные выступы карниза, и на этих выступах на крыше поместились изящные пирамидки». В этом сооружении Ю.И. Успенский чувствовал несомненное знакомство строителя с проектом Андреевского собора в Киеве, возведенного по чертежам Бартоломео Растрелли в 1747-1767 годах. Такое проникновение идей знаменитого зодчего он считал вполне возможным при тесной связи воронежского и киевского духовенства, существовавшей во второй половине XVIII века.

В середине 1930-х годов Введенская церковь, несмотря на свою старину и архитектуру, была закрыта представителями новой воронежской богоборческой власти. Храм был варварски разграблен и опломбирован. Первое время здание оставалось пустым, и лишь перед войной здесь расположилась государственная артель промкооперации. Введенский храм пережил налёты и бомбёжки города в дни Великой Отечественной войны. Введенская церковь уцелела. В 1943 году возвратившиеся в полуразрушенный город люди использовали эту церковь под жильё. Комнатки появились в алтаре, в трапезной, в нефе даже освоили второй этаж, настелив деревянные перекрытия. После войны в здании храма было расположено городское ремонтно-строительное управление. Были установлены производственные цеха, склады, в колокольне хранился цемент, здание постепенно разрушалось.

Многие Воронежцы помнят романтичные руины среди зарослей бурьяна на улице "Освобождения труда" – именно так выглядела не столь старинная Введенская церковь почти до конца 1980-х годов. Введенская церковь долгое время оставалась неотреставрированной и в таком виде она каждый год встречала День освобождения Воронежа. Её не сносили и не реставрировали. В середине 1970-х годов решили ее восстановить и открыть археологический филиал Краеведческого музея. Архитектор Г. Безрукова из московского научно-реставрационного комбината выполнила необходимые проектные работы. Началась даже вычинка кирпичной кладки, специально для этой цели завозили большемерный кирпич.

С конца 1970-х годов работы продолжила местная реставрационная мастерская. Петр Иванович Володин восстановил южную стену трапезной, окна. В эти годы храм был взят под охрану как памятник старины (Объект культурного наследия федерального значения (Постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 04.12.1974). После передачи бывшего старинного храма воронежскому Краеведческому музею, некоторые работы всё-таки стали проводится, но продвигались они очень медленно, и поэтому руинированное здание долгие годы оставалось одетым в строительные леса. К тому же долго не решался вопрос: быть ли в доме Пресвятой Богородицы археологическому музея или отдать его под зал органной музыки.

В 1990 году Введенскую церковь возвратили Воронежской епархии в весьма плачевном состоянии. В 1994 году завершилось воссоздание внешнего облика здания, работу по-прежнему проекту вели каменщики-реставраторы во главе с Игорем Буровым. В начале 1994 года епархиальным управлением принято решение об организации при Введенском храме историко-церковного музея. В 1999 году Свято-Введенская церковь передана близлежащему Алексеевскому Акатову монастырю, а 4 декабря 1999 года в престольный праздник храм был освящен Митрополитом Воронежским и Липецким Мефодием.

Храм тогда не был расписан – об этом даже не помышляли. Иконы, кроме немногих старинных, переданных из запасников музея, наклеенные на фанеру репродукции, которые постепенно заменялись писанными. Явным было тогда желание возродить древний иконописный стиль и расписать фресками тогда этот старинный храм.

Проект росписи храма – плод почти полугодового творческого поиска художника-иконописца Владимира Александровича Марченко в соавторстве с дочерью, архитектором-реставратором Марией Владимировной Моргачевой. За образец росписей были взяты орнаменты, картуши, кокошники храмов и палат Московского Кремля той эпохи, а так же варианты орнаментов из других храмов. Особую трудность представляло соединить в гармоничное единство архитектуру XVII века («провинциальное барокко», как определяет его стиль художник) с иконостасом, выполненным в древнерусском стиле. Эту задачу решили за счет больших композиций в нижней части храма сочетающихся с иконостасом.

Иконостас был изготовлен в творческой мастерской Владимира Юшина — «Благое Дело», находящейся в городе Хотьково. Все его составляющие были созданы в традиции Русского православного искусства 17 века и органично вписались в общий стиль храма. В качестве материала для изготовления иконостаса, Престола, Жертвенника и киотов использовалась ольха в соответствии с наследием церковного искусства. Орнаменты выполнены в традиционной технике плоскорельефной резьбы 17 века с дальнейшим тонированием древесины и покрытием фона цветной акриловой краской, благодаря чему выделяется рисунок. Также для создания органичного убранства использовалась древняя техника басмы, изготовляемой из латуни.

Данные работы по созданию внутреннего интерьера продолжались около 5 лет. Расписан храм в технике акриловой темперы итальянскими красками «Полуколор». Роспись выполнялась по левкасу на цементно-известковой штукатурке. Особенность такого письма заключается в прозрачности красок (их лессировочных свойствах). При такой технике используются подкладки, которые просвечиваясь, дают сложный красивый тон. При выборе цветовой гаммы росписи исходили из наружного цвета храма, имея в виду, что голубой цвет, это цвет Пресвятой Богородицы.

Основная цветовая гамма фресок светло-голубая с золотым и белым. Белый цвет в куполе и рамках внизу, а так же насыщенные цвета икон и композиций, от охристых и зеленовато-голубых до терракотовых и охра-красных, создают в храме ощущение праздника. И хотя в Древней Руси не было принято запечатлевать имена трудившихся над благоукрашением храма Божия.

В росписи храма принимали участие художники-иконописцы (супруги) Владимир и Галина Марченко, Владимир Новиков с помощниками Еленой и Евгенией, Владимир и Александр Шестопаловы, Владимир Фурсов, Михаил Ананьин с помощниками Светланой и Еленой, Владимир Кузнецов. Работы по золочению в храме выполняла бригада из Санкт-Петербурга под руководством Эфендиевой Натальи Алексеевны. Основные художники, участвующие в росписи храма – это члены Союза Художников России – опытные мастера своего дела.

Образ Спасителя «Спас на троне», расположенный над Горним местом, в центре алтарной апсиды написал член Союза Художников России Владимир Новиков. Иконы для Престола, Жертвенника, киотов в Алтаре, а также образы святых над подсвечниками в трапезной части храма выполнил воронежский иконописец, член Союза Художников России Красавин Сергей.

В росписи храма доминируют образы из земной жизни Матери Божией: Рождества Пресвятой Богородицы, Введение во храм, Благовещение. Здесь так же можно увидеть образы особо почитаемых воронежских святых: святителей Митрофана Воронежского, Тихона Задонского и Антония (Смирницкого). На стенах храма написаны образы Святителя Алексия, митрополита Московского, являющегося покровителем Алексеево-Акатова монастыря, священномученика Петра (Зверева), судьба которого была тесно связана с нашей обителью.

В феврале 2002 года на колокольню были подняты колокола, отлитые на пожертвования прихожан обители. На самом большом из них мастер колокольных дел запечатлел имена благотворителей. И теперь, как и столетие назад, над Введенской улицей, с ее старинными домиками и садами, разносится благовест, призывая в храм Божий на молитву.

С сайта: https://akatov.pravorg.ru/dom-presvyatoj-bogorodicy/

10 февраля 2017

10 февраля 2017

14 июня 2017

14 июня 2017